11.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird das diagnostische Vorgehen bei Verdacht auf das Vorliegen einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung (ADHS; engl. ADHD) erläutert. Die Diagnose basiert auf der Integration verschiedener Informationsquellen und diagnostischen Methoden (multimodale Diagnostik). Neben der Beurteilung durch Eltern, Lehrer und Erzieher sowie der betroffenen Kinder und Jugendlichen ist die Verwendung von standardisierten Fragebögen, klinischen Interviews und evtl. computergestützten Tests sehr zu empfehlen.

Die Diagnosestellung erfolgt genauso wie bei allen anderen psychischen Störungen anhand klinischer Kriterien. Es existieren bislang kein Biomarker mit ausreichender Sensitivität und Spezifität, um damit individuell die Diagnose ADHS zu stellen. Darum kann ADHS nicht mit einem Biomarker diagnostiziert oder die Therapie damit ausgewählt werden. ADHS ist und bleibt eine klinische Diagnose.

Multimodale Diagnostik

Bei der Diagnostik von Kindern und Jugendlichen wird häufig der Begriff “multimodale Diagnostik” verwendet. Der Begriff bezieht sich auf einen umfassenden Ansatz zur Erfassung und Bewertung verschiedener Aspekte des psychischen Wohlbefindens, Verhaltens und Funktionierens bei Kindern und Jugendlichen. Bei der Diagnostik sollen nicht nur verschiedene Bewertungsinstrumente und Verfahren (z. B. Verhaltensbeobachtung, Rating- und Testverfaren) eingesetzt, sondern auch neben dem Kind/Jugendlichen mehrere andere Informationsquellen (z. B. Eltern, Lehrer) einbezogen werden.

11.2 Anamnese und Exploration

Bei der Anamnese sind folgende Fragen relevant:

- Warum erfolgt die Vorstellung? (Analyse der Symptomatik Ort, Zeitpunkt, Intensität und Häufigkeit, vorausgehende Ereignisse, situative Auslöser, Reaktion der Bezugspersonen, Dauer und Verlauf, was verbessert, was verschlimmert?)

- Wer wollte die Aufnahme und warum? (Wer am meisten, wer am wenigsten?)

- Warum gerade jetzt?

- Wie erklären sich die beteiligten Personen die Probleme?

- Was wurde bisher zur Lösung des Problems schon versucht? Was hat geholfen? Welche Helfersysteme sind involviert?

- Wie war das Verhalten im Kindergarten bzw. im Vorschulalter?

- Wie war die Einschulung und der bisherige Schulverlauf?

- Welche Sozialkontakte gibt es?

- Welche Interessen und Hobbies gibt es? Wie wird die Freizeit gestaltet?

- Gibt es körperliche Erkrankungen?

- Werden Medikamente eingenommen?

- Wie sieht die Beziehung zu Eltern, Geschwistern (Reihe) und Gleichaltrigen aus?

- Wie sieht die familiäre Situation aus? (Wer gehört dazu?, Alter, Tätigkeit, Wohnsituation, Verwandtschaft in der Nähe?, Weitere Personen mit besonderer Bedeutung?)

- Wie sehen die finanziellen Verhältnisse der Familie aus?

- Gibt es besondere Risiken?

Das sind nur einige der möglichen Themen, die in der Anamnese eine Rolle spielen können.

11.3 Psychischer Befund

Der Psychische Befunde wird bei Kindern und Jugendlichen mit Verdacht auf das Vorliegen einer ADHS im Prinzip genauso wie bei anderen Patienten erstellt (AMDP, 2022). Allerdings müssen beim psychischen Befund noch zusätzlich einige kinder- und jugendtypische (entwicklungspsychologische) Merkmale (z.B. geistige Reife) und spezifische Symptome von primär im Kindes- und Jugendalter auftretenden psychischen Störungen (z. B. Enuresis, oppositionelles Verhalten) berücksichtigt werden.

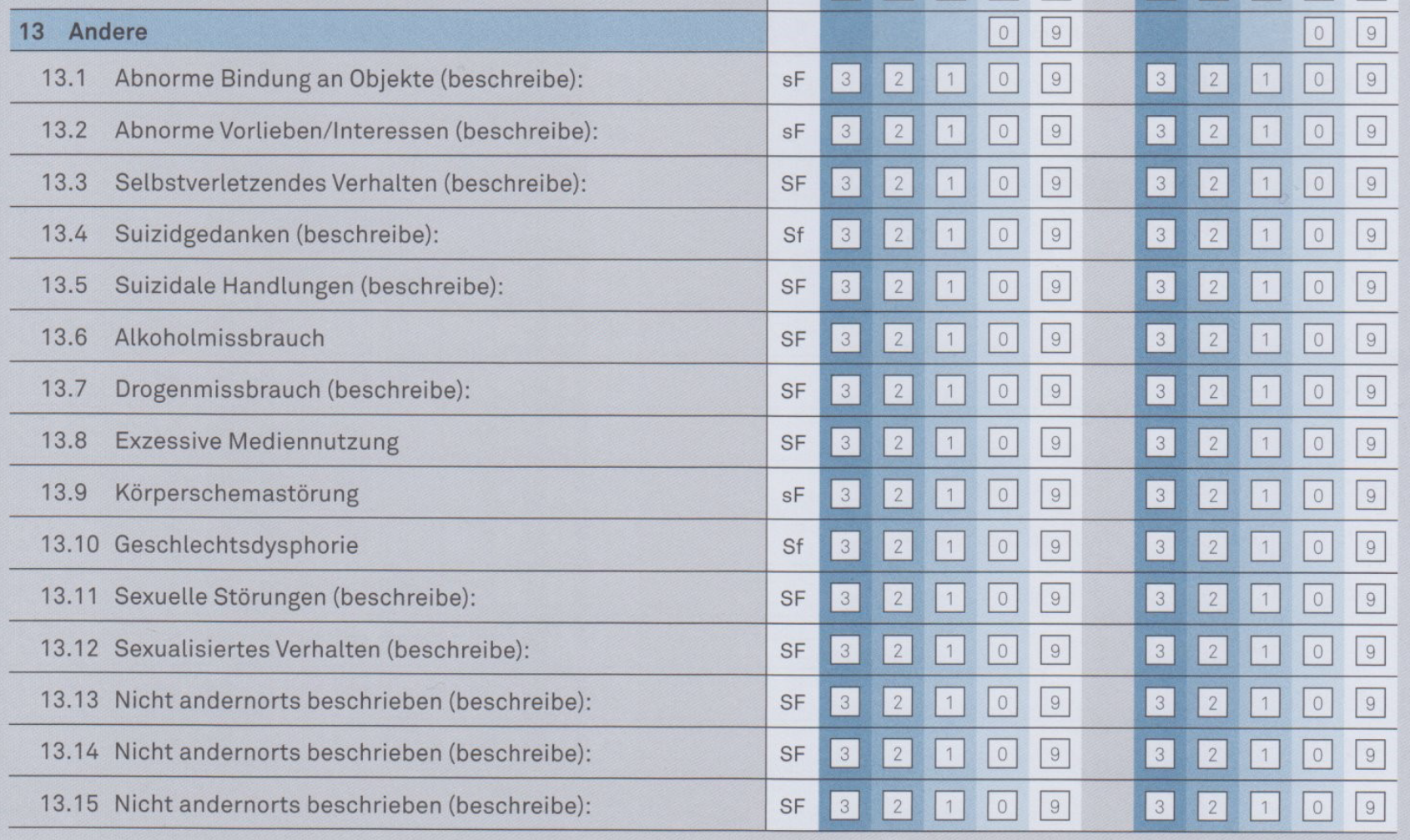

In Abbildung 11.1 ist eine Ausschnitt aus dem Psychopathologische Befund-System für Kinder und Jugendliche (CASCAP-2) abgebildet, das speziell für die Erhebung der Psychopathologie bei Kindern und Jugendlichen entwickelt wurde (Döpfner et al., 2022).

Beim Ausfüllen des CASCAP-2 wird die Datenquelle (sF, F, S) und die Herkunft der Daten (während der Exploration, anderer Kontext) auf einer 5-stufigen Likert Skala (3=stark, 2=deutlich, 1=leicht, 0=nicht vorhanden, 9=nicht bekannt) dokumentiert.

11.4 Klassifikatorische Diagnostik

11.4.1 Das Multiaxiale Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kinder- und Jugendalter

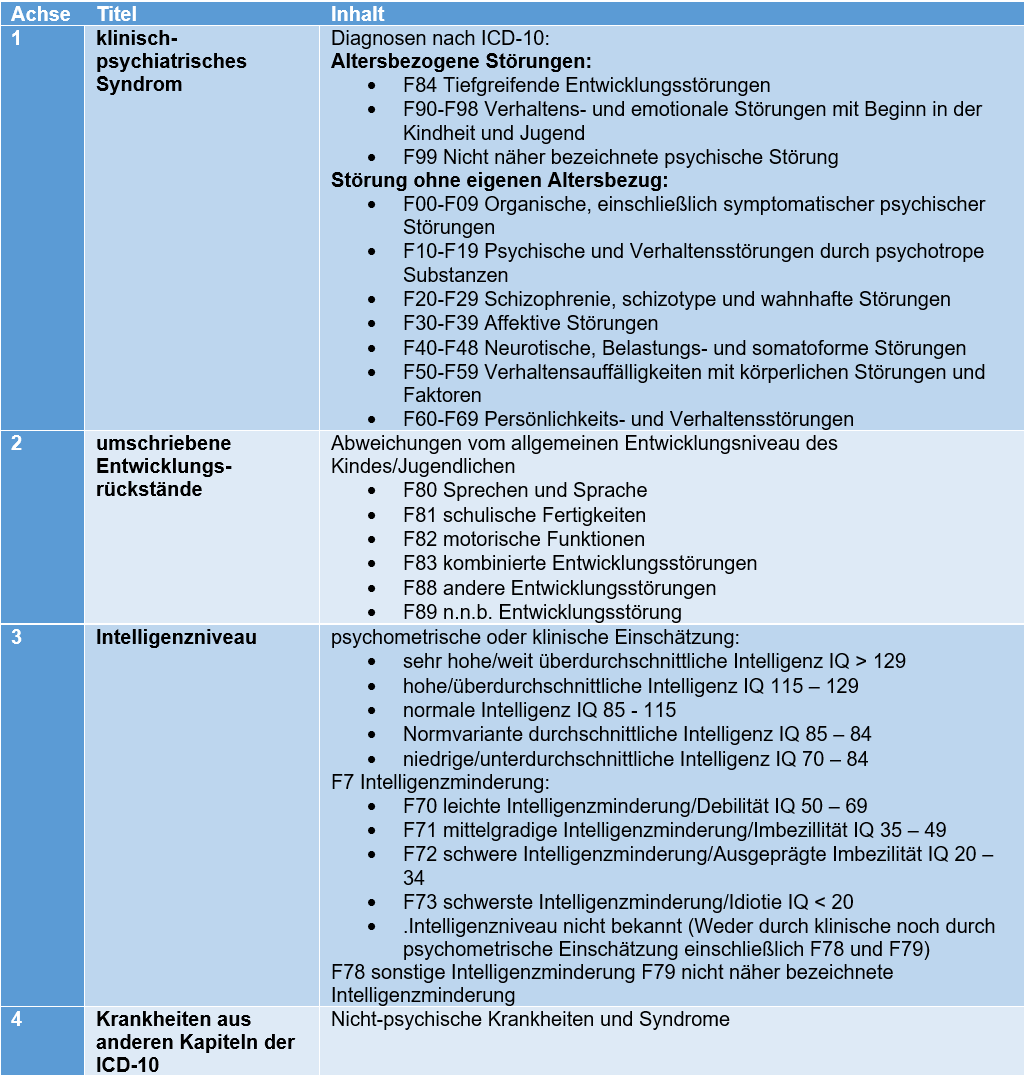

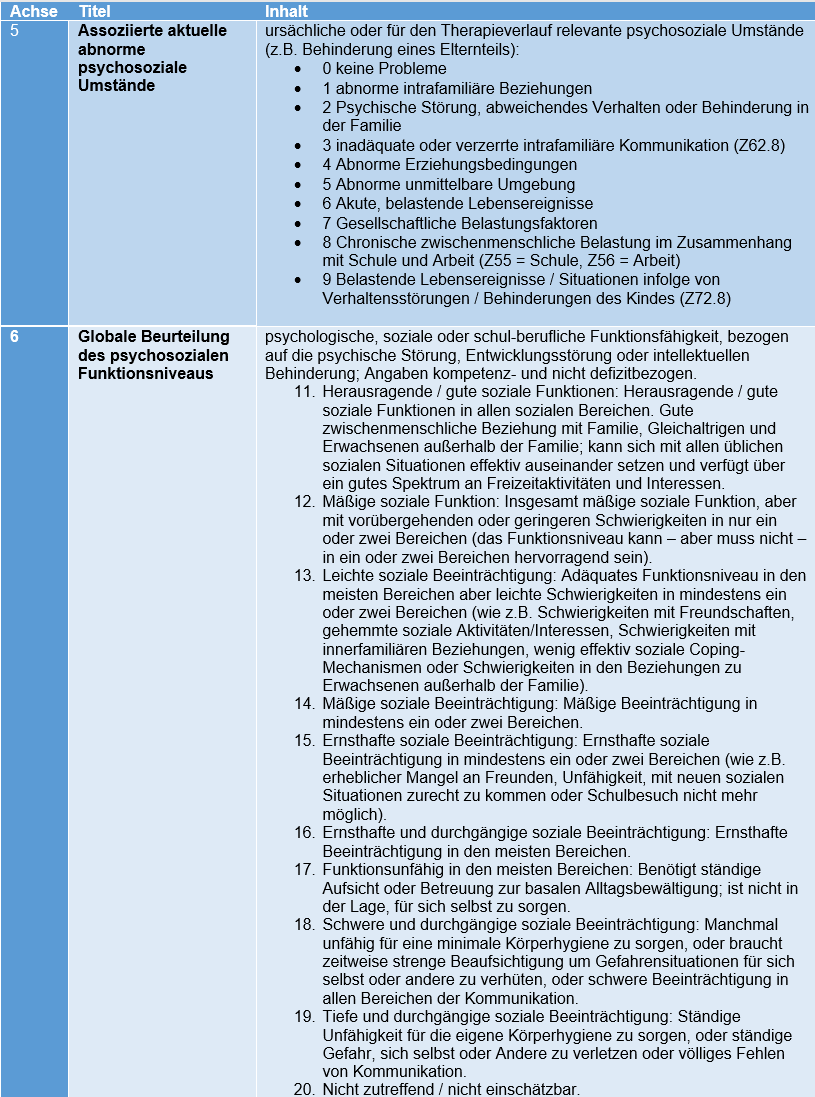

Zur Klassifikation psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen wird im deutschsprachigen Raum das Multiaxiale Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters (MAS) verwendet (siehe Abbildung 11.2 und Abbildung 11.3).

Das MAS wurde entwickelt, um bei Kindern und Jugendlichen eine umfassendere und differenziertere Diagnose zu ermöglichen. In Ergänzung des ICD-10 Kap. V sollten nicht nur die klinischen Syndrome, sondern auch Entwicklungsrückstände, Krankheiten aus anderen Kapitlen der ICD, abnorme psychosoziale Umstände und das psychosoziale Funktionsniveau explizit diagnostiziert werden.

Das MAS bietet einen breiteren und umfassenden Blick auf die Problematik von Kindern und Jugendlichen mit einer psychischen Störung.

11.4.2 ICD-10

Symptome der Einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung nach ICD-10:

Unaufmerksamkeit

Mindestens sechs Monate lang mindestens sechs der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß.

Die Kinder

- sind häufig unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten,

- sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrecht zu erhalten,

- hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird,

- können oft Erklärungen nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen (nicht wegen oppositionellen Verhaltens oder weil die Erklärungen nicht verstanden werden),

- sind häufig beeinträchtigt, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren,

- vermeiden häufig ungeliebte Arbeiten, wie Hausaufgaben, die geistiges Durchhaltevermögen erfordern,

- verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben wichtig sind, z. B. für Schularbeiten, Bleistifte, Bücher, Spielsachen und Werkzeuge,

- werden häufig von externen Stimuli abgelenkt,

- sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich.

Hyperaktivität

Mindestens sechs Monate lang mindestens drei der folgenden Symptome von Überaktivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß.

Die Kinder

- fuchteln häufig mit Händen und Füßen oder winden sich auf den Sitzen,

- verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird,

- laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen und Erwachsenen entspricht dem nur ein Unruhegefühl),

- sind häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten bei leisen Freizeitbeschäftigungen,

- zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch den sozialen Kontext oder Verbote nicht durchgreifend beeinflussbar sind.

Impulsivität

Mindestens sechs Monate lang mindestens eins der folgenden Symptome von Impulsivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß.

Die Kinder

- platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage beendet ist,

- können häufig nicht in einer Reihe warten oder warten, bis sie bei Spielen oder in Gruppensituationen an die Reihe kommen,

- unterbrechen und stören andere häufig (z. B. mischen sie sich ins Gespräch oder Spiel anderer ein),

- reden häufig exzessiv ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren.

Zusätzliche diagnostische Kriterien

- Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr.

- Symptomausprägung: Die Kriterien sollen in mehr als einer Situation erfüllt sein, z. B. sollte die Kombination von Unaufmerksamkeit und Überaktivität sowohl zu Hause als auch in der Schule bestehen oder in der Schule und an einem anderen Ort, wo die Kinder beobachtet werden können, z. B. in der Klinik. (Der Nachweis situationsübergreifender Symptome erfordert normalerweise Informationen aus mehr als einer Quelle. Elternberichte über das Verhalten im Klassenraum sind meist unzureichend.)

- Die Symptome (Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität) verursachen deutliches Leiden oder Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit.

- Die Störung erfüllt nicht die Kriterien für eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84.-), eine manische Episode (F30.-), eine depressive Episode (F32.-) oder eine Angststörung (F41.-).

11.4.3 ICD-11

Im ICD-11 wird die übergeordnete ICD-10-Kategorie Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend aufgegeben und stattdessen wird die ADHS – ähnlich wie im DSM-5 – einer Kategorie mit der Bezeichnung „Neuronale Entwicklungsstörungen (neurodevelopmental disorders)“ zugeordnet (siehe Tabelle 11.1).

Damit betont auch die ICD-11 die enge Verknüpfung von neuronaler Reifung und der ADHS-Symptomatik. Auch die Bezeichnung des Störungsbildes und die Subklassifikation ändert sich im ICD-11. Die ICD-11 übernimmt auch hier weitgehend die Binnendifferenzierung des DSM-5.

Ansonsten sind die Symptomkriterien der ICD-11 – vergleichbar zu den klinischen Kriterien der ICD-10 – bewusst weniger präzise formuliert als die DSM-5-Kriterien. Die ICD-11 hält auch den Störungsbeginn vage – mit Beginn in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen bis mittleren Kindheit – und liegt damit nahe am DSM-5, das einen Beginn vor dem Alter von 12 Jahren fordert. Die weiteren Kriterien – Symptomdauer von mindestens 6 Monaten und in einem dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenem Ausmaß, Beeinträchtigungen durch diese Symptome in zwei oder mehr Lebensbereichen und deutliche Hinweise auf klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen in sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsbereichen – stimmen mit ICD-10 und DSM-5 überein (Banaschewski et al., 2017).

Die Aufgabe der Hauptkategorie der psychischen Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend erleichtert auch den Zugang zu dieser Diagnose für Erwachsene, was insb. vor den Erkenntnissen zum Verlauf der Störung von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter hilfreich ist (Banaschewski et al., 2017).

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) nach ICD-11

| Code | Bezeichnung |

|---|---|

| 6A05 | Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung |

| 6A05.0 | Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung mit vorwiegend unaufmerksamem Erscheinungsbild |

| 6A05.1 | Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung mit vorwiegend hyperaktiv-impulsivem Erscheinungsbild |

| 6A05.2 | Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung mit gemischten Erscheinungsbild |

| 6A05.Y | Anderweitig bezeichnete Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung |

| 6A05.Z | Nicht näher bezeichnete Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung |

11.4.4 DSM-5

Symptome der Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung nach DSM-5:

A. Sechs (ab einem Alter von 17 Jahren: fünf) oder mehr der Folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit sind während der letzten sechs Monate beständig in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß vorhanden gewesen:

- beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten

- hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten

- scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn / sie ansprechen

- führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig durch und bringt Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende

- hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren

- vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern, verliert häufig Gegenstände, die er / sie für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt (z.B. Schulmaterialien, Stifte, Bücher, Werkzeug…)

- lässt sich oft durch äußere Reize leicht ablenken

- ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich

Sechs (ab einem Alter von 17 Jahren: fünf) oder mehr der folgenden Symptome der Hyperaktivität und Impulsivität sind während der letzten sechs Monate beständig in einem mit dem Entwicklungsstand nicht zu vereinbarenden Ausmaß aufgetreten und wirken sich direkt negativ auf soziale und schulische/berufliche Aktivitäten aus:

- zappelt häufig mit Händen und Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum

- steht oft in Situationen auf, in denen Sitzenbleiben erwartet wird

- läuft häufig herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen und Erwachsenen kann dies auf ein subjektives Unruhegefühl beschränkt bleiben)

- hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen

- ist häufig „auf dem Sprung“ oder handelt oftmals, als wäre er /sie „getrieben“

- redet häufig übermäßig viel

Impulsivität

- platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist

- kann häufig nur schwer warten, bis er / sie an der Reihe ist

- unterbricht und stört andere häufig (platzt z.B. in Gespräche oder Spiele anderer hinein)

Zusätzliche diagnostische Kriterien:

- B. Mehrere Symptome der Unaufmerksamkeit oder der Hyperaktivität- Impulsivität treten bereits vor dem Alter von zwölf Jahren auf.

- C. Mehrere Symptome der Unaufmerksamkeit oder der Hyperaktivität-Impulsivität bestehen in zwei oder mehr verschiedenen Lebensbereichen (z. B. zu Hause, in der Schule oder bei der Arbeit; mit Freunden oder Verwandten; bei anderen Aktivitäten)

- D. Es sind deutliche Hinweise dafür vorhanden, dass sich die Symptome störend auf die Qualität des sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsniveaus auswirken oder dieses reduzieren.

- E. Die Symptome treten nicht ausschließlich im Verlauf einer Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf und können auch nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt werden (z.B. affektive Störung, Angststörung, dissoziative Störung, Persönlichkeitsstörung, Substanzintoxikation oder -entzug)

11.5 Dimensionale Diagnostik

11.5.1 Ratingsverfahren und Fragebögen

Die reliable und valide Erfassung der Symptome von Kindern und Jugendlichen mit Verdacht auf eine ADHS über verschiedene Beurteiler:innen hinweg ist wichtig, um die situative Pervasivität festzustellen. Es reicht nicht aus, nur die Eltern nach der Symptomatik zu befragen.

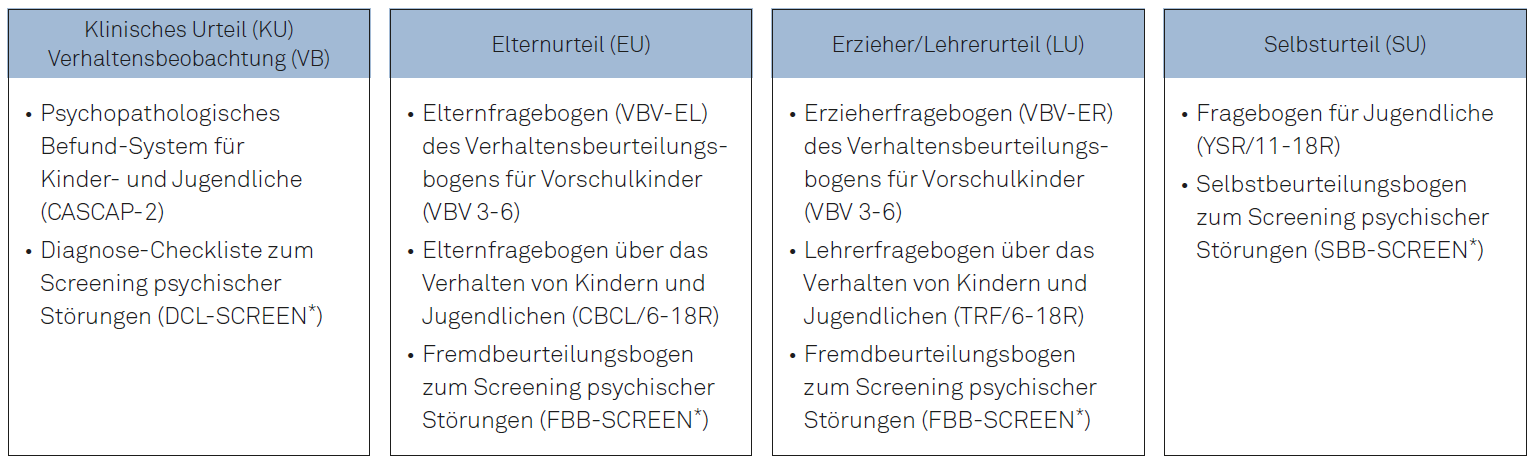

Hierzu können verschiedene Fragebögen und Ratingskalen eingesetzt werden. In Abbildung 11.4, die von Döpfner et al. (2022) stammt, sind die verschiedenen diagnostischen Zugangswege und Messinstrumente aufgeführt.

Eine der ersten und ältesten Ratingskalen war die Connors Rating Skala, die in den 1960er Jahre aus einer Sammlung von informellen Fragen an Eltern von auffälligen Kindern entwickelt wurde. Erst 1970 veröffentlichte Keith Conners seine vorläufige Arbeit über die psychometrischen Eigenschaften der Skala (Conners, 1970). Nach der Veröffentlichung wurde die Skala, die in verschiedenen Versionen (Eltern, Lehrer) vorliegt, mehrfach erweitert und ergänzt. Die ersten 12 Items der Connors Skala sind in Tabelle 11.2 abgebildet.

| Item | Fragestellung | Antwortmöglichkeiten |

|---|---|---|

| 1 | Beachtet Details nicht | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 2 | Fällt durch Unruhe auf | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 3 | Hat Schwierigkeiten, im Unterricht ruhig zu bleiben | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 4 | Ist leicht ablenkbar | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 5 | Hat Schwierigkeiten, Anweisungen zu befolgen | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 6 | Vermeidet oder zögert, sich mit Aufgaben zu beschäftigen | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 7 | Vergisst in der Regel Dinge im täglichen Leben | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 8 | Beeilt sich oft in unpassenden Situationen | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 9 | Redet oft zu viel | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 10 | Hat Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich ruhig zu beschäftigen | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 11 | Ist ständig in Bewegung, kann nicht stillsitzen | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

| 12 | Hat Schwierigkeiten, ruhig zu arbeiten oder Aufgaben zu erledigen | Nie, Manchmal, Oft, Sehr oft |

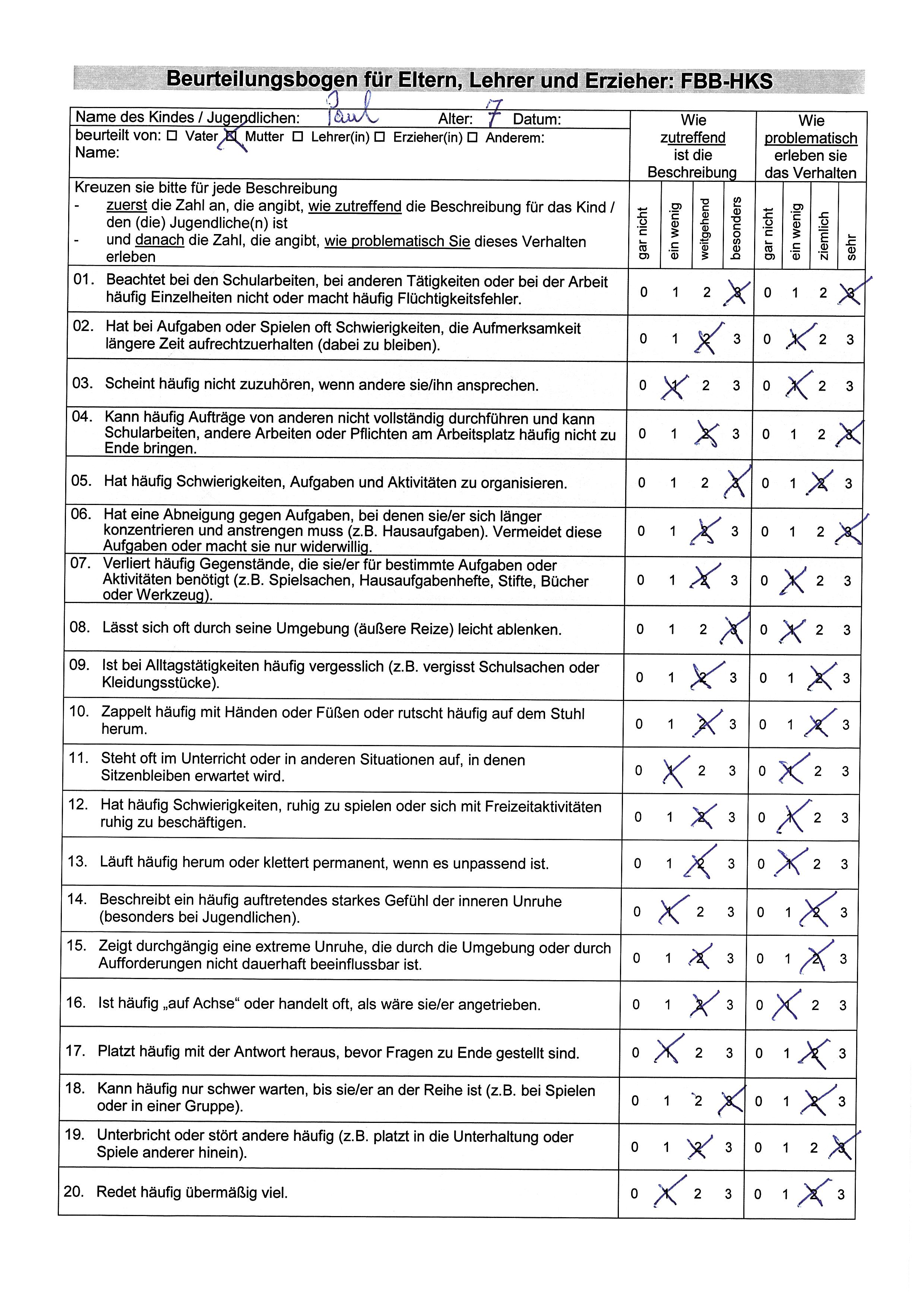

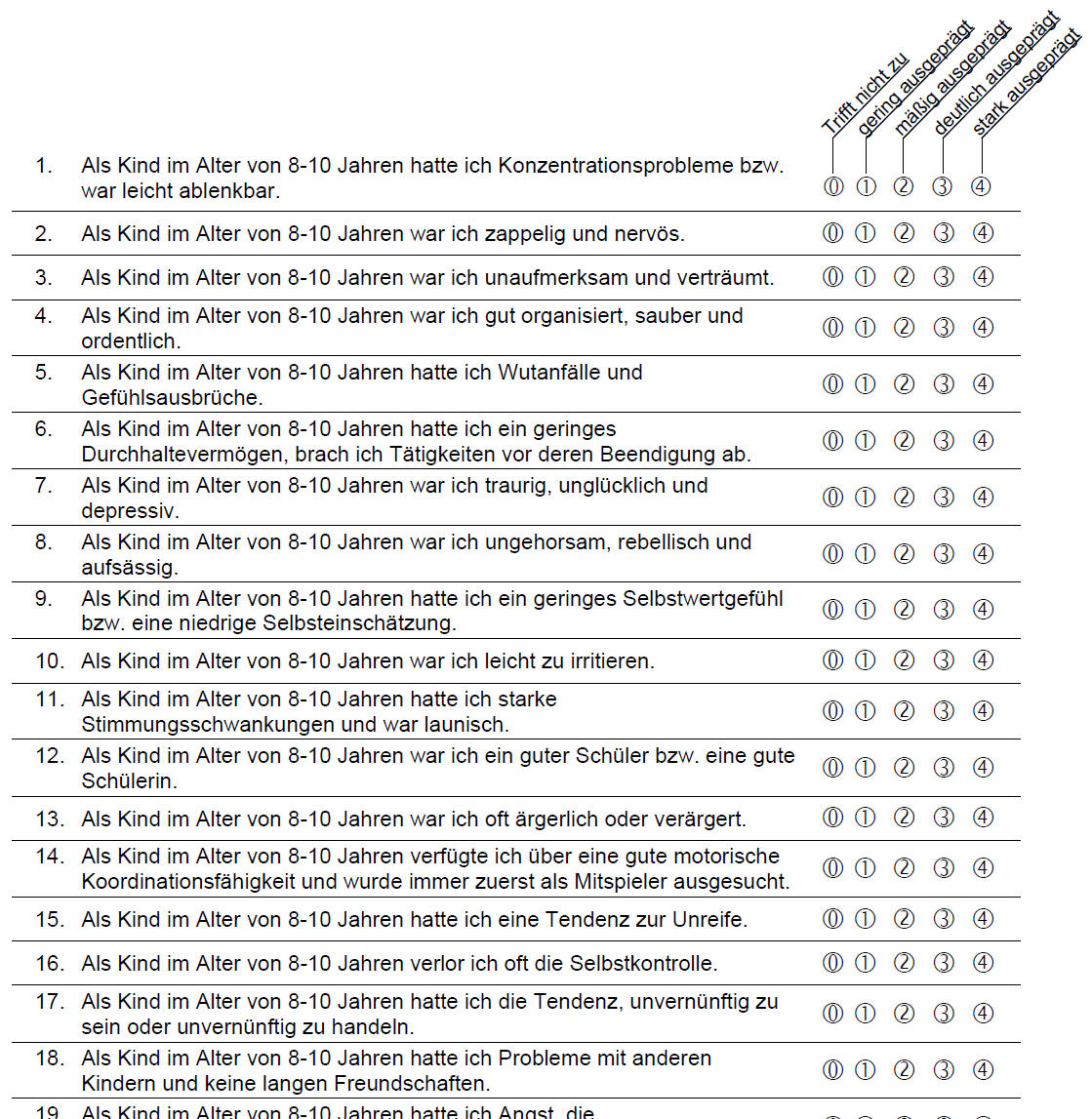

Im deutschen Sprachraum wird häufig der Fremdbeurteilungsbogen für Hyperkinetische Störungen (FBB-HKS) benutzt (siehe Abbildung 11.5 und Abbildung 11.6), der Bestandteil des Diagnostik-Systems für Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter ist. Sowohl die Connors Skalen als auch der FBB-HKS liefern vergleichbare Ergebnisse (Erhart et al., 2008).

11.5.2 Computergestützte Tests

Computergestützte Tests können, müssen aber nicht Bestandteil der ADHS-Diagnostik sein. Diese Tests bieten eine standardisierte Methode zur Erfassung von Verhaltensmerkmalen, insb. kognitiven Funktionen (z. B. Aufmerksamkeit). Nachfolgend sind einige computergestützte Tests aufgeführt:

- Continuous Performance Tests (CPT):

- Diese Tests messen die Aufmerksamkeitsfähigkeit, Impulsivität und Reaktionszeit. Probanden werden gebeten, auf bestimmte Reize zu reagieren und gleichzeitig nicht auf andere zu reagieren. Computerprogramme zeichnen dabei genau auf, wie schnell und genau die Reaktionen erfolgen.

- Reaktionszeitmessungen:

- Computergestützte Tests können die Reaktionszeiten auf visuelle oder auditive Reize messen. Ein schneller Wechsel der Aufmerksamkeit oder längere Reaktionszeiten können auf ADHS hinweisen.

- Kontinuierliche Verhaltensüberwachung:

- Durch die kontinuierliche Überwachung des Verhaltens während der Testdurchführung können subtile Veränderungen oder Auffälligkeiten erkannt werden, die auf ADHS hindeuten könnten.

- Arbeitsgedächtnistests:

- Diese Tests bewerten die Fähigkeit, Informationen über kurze Zeiträume zu behalten und damit zu arbeiten. Personen mit ADHS können Schwierigkeiten mit dem Arbeitsgedächtnis haben, was sich in diesen Tests zeigen könnte.

- Inhibitortests:

- Hierbei wird die Fähigkeit zur Impulskontrolle bewertet. Personen mit ADHS neigen dazu, impulsiver zu sein, und dies kann durch Tests gemessen werden, die die Fähigkeit zur Unterdrückung von Impulsen prüfen.

Die Vorteile von computergestützten Tests in der ADHS-Diagnostik liegen in ihrer Objektivität, Standardisierung und der Möglichkeit, große Mengen von Daten effizient zu sammeln und zu analysieren (Lange et al., 2014). Dennoch sollten diese Tests als Teil eines umfassenderen diagnostischen Prozesses betrachtet werden, der klinische Beobachtungen, Interviews und andere Verhaltensbewertungen einschließt.

Diagnose anhand der Ergebnisse von Tests

Wie eingangs dieses Kapitels erwähnt wurde, ist und bleibt die Diagnose einer ADHS eine klinische Diagnose, die bei jedem einzelnen Patienten individuell anhand klinischer Kriterien (Verhaltensproblemen) gestellt wird.

11.6 ADHS bei Erwachsenen

Im ICD-10 Kap. V gibt es keine spezifische Diagnose für Erwachsene mit einer ADHS, obwohl wir zwischenzeitlich aufgrund epidemiologischer Studien wissen, dass die Symptomatik bei einem Teil der Patienten im Erwachsenenalter fortbesteht und die Betroffenen erheblich psychosoziale Probleme haben (Biederman et al., 2012; Cherkasova et al., 2022). Die Symptomatik verschwindet nicht automatisch im Verlauf der Entwicklung.

Anamnese

Folgende Fragen können bei der Durchführung der Anamnese hilfreich sein:

- Haben Sie Familienangehörige mit ADHS?

- Welche Probleme gab es in der Schule?

- Wie unterschied sich ihr Schulalltag, das Studium oder der Beruf von anderen?

- Wie erledigen Sie wichtige Angelegenheiten?

- Wie organisieren Sie Ihr Leben?

- Wie würden Sie Ihre Fähigkeit einschätzen, Beziehungen aufrecht zu erhalten?

- Welche Tätigkeiten oder Jobs hatten Sie bislang?

- Welche Unfälle oder Verletzungen hatten Sie bislang?

- Rauchen Sie? Trinken Sie Alkohol?

- Welche Mittel verwenden Sie, um zur Ruhe zu kommen?

- Waren Sie schon einmal in psychotherapeutischer und/oder psychiatrischer Behandlung?

Wender und Kollegen haben eine Liste von Kriterien für die Diagnostik einer ADHS im Erwachsenenalter (siehe Tabelle 11.3) publiziert, die als “Utah Criteria” allgemein anerkannt sind (siehe Wender et al., 2001).

| Symptombereich | Beschreibung |

|---|---|

| A. Motorische Hyperaktivität | Zeigt sich in Unruhe, Unfähigkeit sich zu entspannen; “Nervosität” (d. h. Unfähigkeit zur (d. h. Unfähigkeit, zur Ruhe zu kommen, keine Erwartungsangst); Unfähigkeit, bei sitzenden Tätigkeiten zu verharren (z. B. Filme oder Fernsehen ansehen, Zeitung lesen); immer auf dem Sprung, dysphorisch wenn sie inaktiv sind. |

| B. Aufmerksamkeitsdefizite | Manifestiert durch die Unfähigkeit, sich auf Gespräche zu konzentrieren; durch Ablenkbarkeit (Unfähigkeit, Fremdreize herauszufiltern); Schwierigkeiten, sich auf das Lesen von oder Aufgaben zu konzentrieren (“die Gedanken sind häufig woanders”); häufige “Vergesslichkeit”; durch häufiges Verlieren oder Verlegen von Dingen; Vergessen von Terminen, Plänen, Autoschlüsseln, Geldbörse usw. |

| C. Affektive Labilität | Wird in der Regel vor der Pubertät beschrieben, in manchen Fällen so weit zurück, wie der Patient sich erinnern kann. Manifestiert sich durch eindeutige Wechsel von einer normalen Stimmung zu Depression oder leichter Euphorie oder - häufiger - Aufregung; Depression wird beschrieben als “niedergeschlagen”, “gelangweilt” oder “unzufrieden”; Anhedonie ist nicht vorhanden; Stimmungsschwankungen dauern normalerweise Stunden bis höchstens ein paar Tage ohne signifikante physiologische Begleiterscheinungen; Stimmungsschwankungen können spontan auftreten oder reaktiv sein. |

| D. Hitziges Temperament, explosive kurzzeitige Ausbrüche | Hitziges Temperament, “kurze Zündschnur”, “niedriger Siedepunkt”; auf einen Ausbruch folgt in der Regel eine schnelle Beruhigung. Die Betroffenen berichten, dass sie vorübergehend die Kontrolle verlieren und sich vor ihrem eigenen Verhalten erschrecken; sie beschreiben sich als leicht provozierbar oder ständig reizbar; Temperamentsprobleme beeinträchtigen persönliche Beziehungen. |

| E. Emotionale Überreaktivität | Die Betroffenen können gewöhnliche Belastungen nicht bewältigen und reagieren übermäßig oder unangemessen mit Depression, Verwirrung, Unsicherheit, Angst oder Wut; emotionale Reaktionen stören die angemessene Problemlösung - sie erleben wiederholt Krisen im Umgang mit mit routinemäßigen Lebensbelastungen; beschreiben sich selbst als leicht “belästigt” oder “gestresst”. |

| F. Desorganisation, Unfähigkeit, Aufgaben zu erledigen | Mangelnde Organisation bei der Ausübung des Berufs, der Haushaltsführung oder der Erledigung von Schularbeiten Schularbeiten; Aufgaben werden häufig nicht erledigt; die Person geht von einer Aufgabe zur nächsten; Desorganisation bei Aktivitäten, Problemlösung, Zeiteinteilung Zeiteinteilung; Mangel an “Durchhaltevermögen”. |

| G. Impulsivität | Geringfügige Manifestationen sind z. B. Reden, bevor man etwas durchdacht hat; Unterbrechung von Gesprächen anderer; Ungeduld (z. B. beim Autofahren); Impulskäufe. Größere Manifestationen können denen ähneln, die bei Manie und antisozialer Persönlichkeitsstörung auftreten. Persönlichkeitsstörung und umfassen schlechte Leistungen im Beruf, abrupte Anbahnung oder Beendigung von Beziehungen (z. B. mehrere Ehen, Trennungen, Scheidungen); übermäßige übermäßige Beteiligung an vergnüglichen Aktivitäten, ohne die Risiken schmerzhafter Konsequenzen zu erkennen (z. B. Kaufrausch, unsinnige Geschäftsinvestitionen, rücksichtsloses Fahren); Unfähigkeit Handlungen aufzuschieben, ohne Unbehagen zu empfinden. Probanden treffen Entscheidungen schnell und einfach ohne Nachdenken, oft auf der Grundlage unzureichender Informationen, zum eigenen Nachteil. |

| H. Assoziierte Merkmale | Instabile Ehe; schulischer und beruflicher Erfolg, der hinter den Erwartungen aufgrund von Intelligenz und Bildung zurückbleibt; Alkohol- oder Drogenmissbrauch; atypisches Ansprechen auf psychoaktive Medikamente; familiäre Vorgeschichte von ADHS in der Kindheit; antisoziale Persönlichkeitsstörung und Briquet-Syndrom. |

Ein zwingender Schritt bei der Diagnose einer ADHS im Erwachsenenalter ist der Nachweis des Vorliegens der ADHS-Symptomatik im Kindesalter (<= 12 Lj., DSM-5).

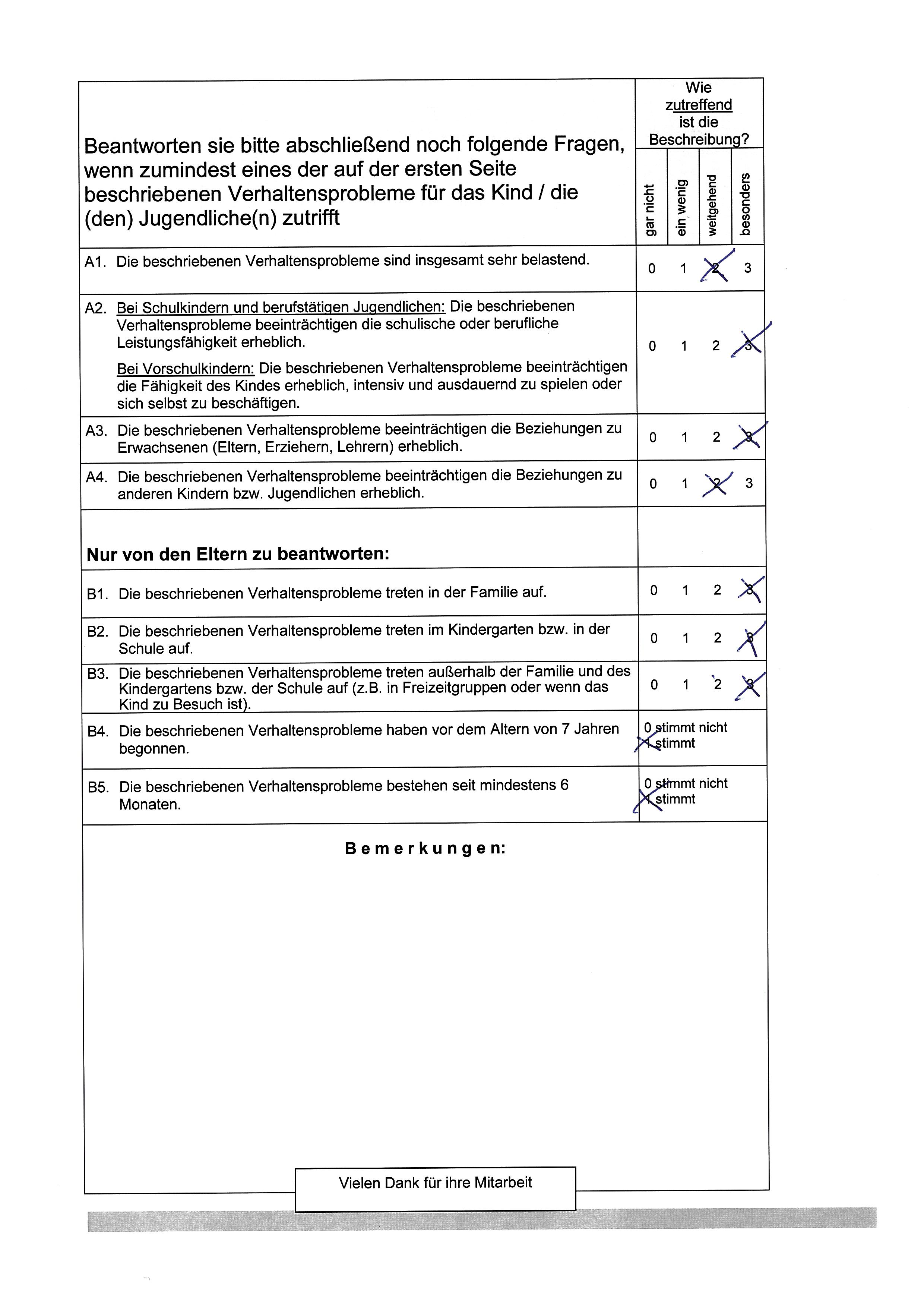

Eine retrospektive Befunderhebung ist allerdings nicht einfach, insb. wenn keine belastbaren Dokumente aus dem Kindes- und Jugendalter vorliegen (siehe Abbildung 11.7 ) und sich die Patienten auch nicht mehr gut an die Kindheit erinnern können. Hinzu kommt, dass Erinnerungen verzerrt (z. B. übertrieben) sein können.

Abbildung 11.7 stammt aus dem Artikel von Heine & Exner (2021) und verdeutlicht, welche Bestandteil eine retrospektive Befunderhebung haben kann.

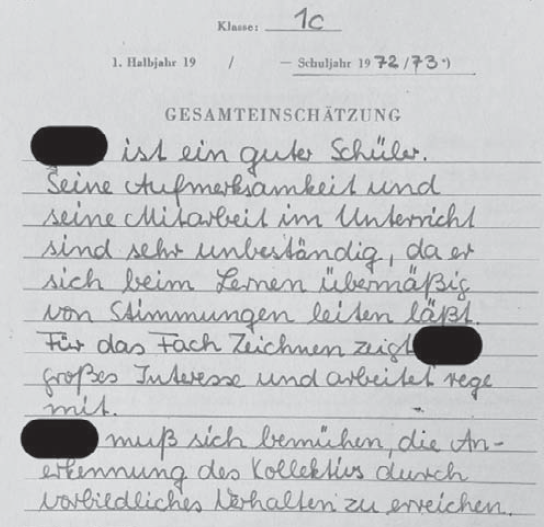

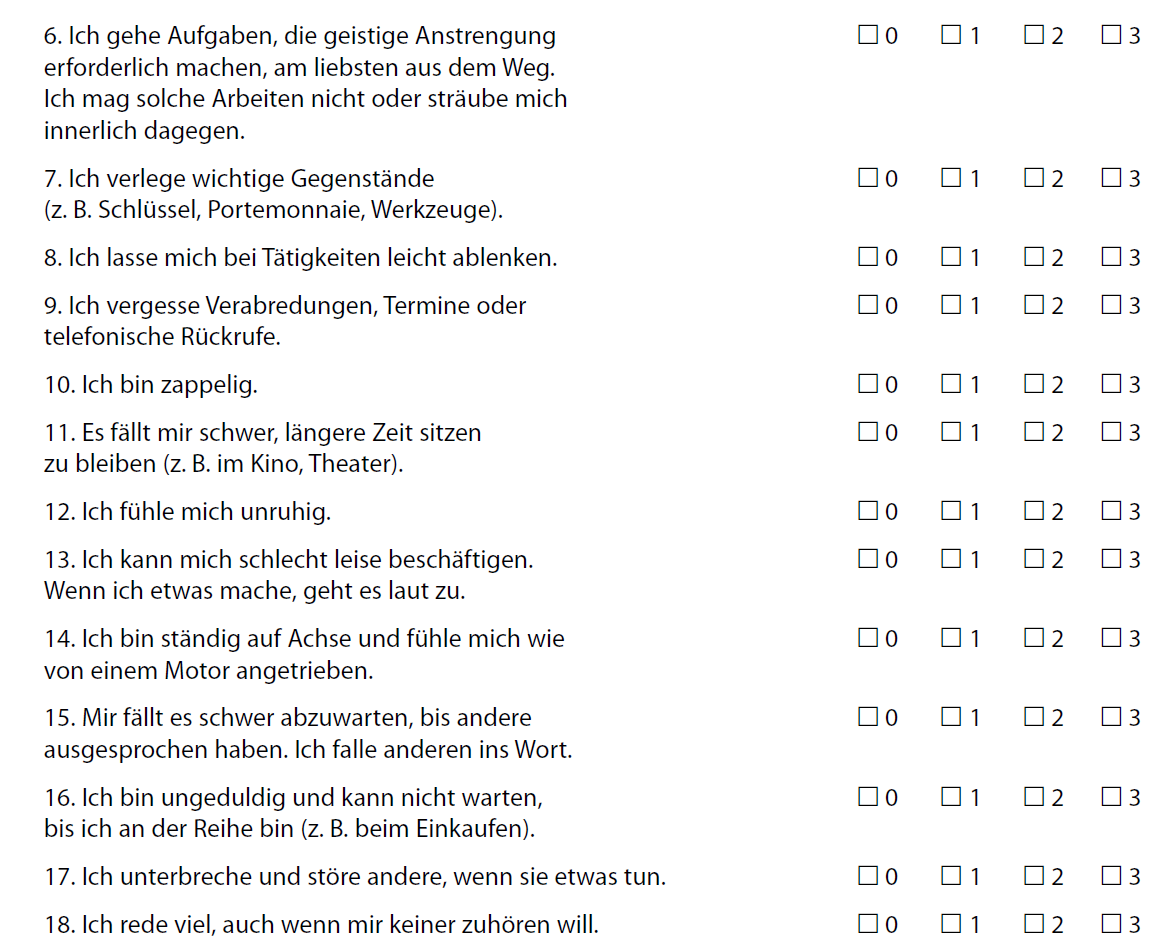

Mit der Kurzskala der Wender-Utah-Rating-Scale (WURS-k) kann versucht werden, den Schweregrad der ADHS-Symptomatik in der Kindheit eines Erwachsenen systematisch einzuschätzen (siehe Abbildung 11.8).

Die deutsche Bearbeitung der Wender-Utah-Rating-Skala stammt von Retz-Junginger et al. (2002).

Fremdanamnese

In der Fachliteratur wird ganz oft die Durchführung von Fremdanamnesen empfohlen. Allerdings ist das in der klinischen Praxis kaum oder nur schwer durchführbar, weil die relevanten Personen nicht mehr verfügbar sind oder die Patienten andere Personen nicht einbeziehen möchten.

Die WURS-k ist Bestandteil der Homburger ADHS-Skalen für Erwachsene (HASE). Einzelne Bausteine der HASE können zum Screening oder der Schweregradbeurteilung bzw. zur Diagnostik der Subtypen nach DSM-IV eingesetzt werden. Die HASE besteht aus vier Einzelverfahren:

- Wender Utah Rating Scale – dt. Kurzform (WURS-k): dient der retrospektiven Diagnostik von ADHS-Symptomen in der Kindheit.

- ADHS-Selbstbeurteilungsskala (ADHS-SB): beinhaltet die 18 diagn. Kriterien von DSM-IV und der ICD-10-Forschungsversion (siehe Abbildung 11.9).

- ADHS-Diagnostische Checkliste (ADHS-DC): ist eine Fremdbeurteilungsskala für Experten auf der Basis der 18 diagn. Kriterien von DSM-IV und der ICD-10-Forschungsversion.

- Wender-Reimherr-Interview (WRI): ist ein strukturiertes Interview mit 28 psychopathologischen Merkmalen, die sich im Bereich der Diagnostik der ADHS des Erwachsenenalters als wichtig herausgestellt haben.

Verwendung von neuropsychologischen Tests bei der ADHS-Diagnostik bei Erwachsenen

Da sich die ADHS-Symptomatik bei Erwachsenen von Kindern und Jugendlichen unterscheidet und insg. schwerer zu fassen ist, wird in der Fachliteratur auch die Verwendung von (neuropsychologischen) Tests empfohlen, um Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen sowie ggfs. Gedächtnisleistungen zu überprüfen (Davidson, 2007). Trotz solcher Empfehlungen gilt es zu beachten, dass die (neuropsychologischen) Tests, die meistens computergestützt durchgeführt werden, nur ergänzende Hinweise liefern. Eine ADHS-Diagnose basiert nach wie vor auf klinischen Merkmalen, wie sie im ICD oder DSM festgelegt sind.

11.7 Verständnisfragen

- Nennen Sie je zwei Symptome, die typische für Kinder mit einer ADHS und für Erwachsene mit einer ADHS sind.

- Welche frühen Entwicklungsauffälligkeiten (z. B. im Kleinkind- oder Schulalter) könnten auf eine ADHS hinweisen, und wie lassen sich diese im Gespräch erfassen?

- Welche Rolle spielen familiäre Vorbelastungen (z. B. ADHS bei Eltern oder Geschwistern) bei der Anamnese, und wie können diese systematisch erfragt werden?

- Erläutern Sie den Begriff “multimodale Diagnostik”. Worauf bezieht sich das Adjektiv “multimodal”?

- Nennen Sie vier wichtige Aspekte, die es in der Anamnese zu erheben gilt.

- Wozu wird das CASCAP-2 verwendet?

- Nennen und beschreiben Sie zwei Achsen des Multiaxialen Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters (MAS).

- Welche Rolle spielen Eltern, Lehrer und andere Bezugspersonen bei der Diagnosestellung einer ADHS, und wie können ihre Beobachtungen am besten in den diagnostischen Prozess integriert werden?

- Warum wird bei der Diagnostik psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen das MAS eingesetzt?

- Nennen Sie die drei Kernsymptome bei der Diagnostik einer ADHS.

- Welche Unterformen der ADHS werden im ICD-11 und im DSM-5 unterschieden?

- Nennen Sie je zwei Verhaltensweisen, anhand derer im Alltag auf das Vorliegen von Problemen bei der Aufmerksamkeit, Aktivität und Impulsivität geschlossen wird.

- Wie können komorbide Störungen (z. B. Angststörungen, Lernschwierigkeiten) die Diagnose einer ADHS erschweren, und wie geht man damit um?

- Wie kann man sicherstellen, dass die Diagnose einer ADHS nicht vorschnell gestellt wird, sondern auf einer umfassenden und differenzierten Untersuchung beruht?

- Welche diagnostischen Instrumente oder Testverfahren (z. B. Fragebögen, klinische Interviews) sind am zuverlässigsten, um eine ADHS im Kindes- und Jugendalter zu identifizieren?

- Wie unterscheidet man zwischen altersgemäßer Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität und klinisch relevanten ADHS-Symptomen?

- Welches Zeitkriterium gilt bei der Diagnostik einer ADHS?

- Nennen Sie einen Fragebogen (Ratingskala) zur Erfassung der ADHS-Symptomatik.

- Welche Rolle spielen computergestützte Tests bei der Diagnostik einer ADHS?

- Beschreiben Sie das diagnostische Vorgehen bei der Diagnostik von Erwachsenen mit Verdacht auf das Vorliegen einer ADHS.

- Was versteht man unter Pervasivität?

- Welche spezifischen Symptome oder Verhaltensweisen bei Erwachsenen sind besonders aussagekräftig, um eine ADHS zu diagnostizieren, und wie unterscheiden sie sich von denen im Kindesalter?

- Wie kann man bei Erwachsenen zwischen ADHS-Symptomen und anderen psychischen Störungen wie Depressionen, Angststörungen oder Burnout differenzieren?

- Welche Rolle spielt die retrospektive Betrachtung der Kindheit (z. B. Schulleistungen, Verhaltensauffälligkeiten) bei der Diagnosestellung einer ADHS im Erwachsenenalter?

- Wie können Selbstberichte und Fremdbeurteilungen (z. B. durch Partner oder Familienangehörige) in die Diagnostik einer ADHS bei Erwachsenen integriert werden?

- Welche diagnostischen Instrumente oder Testverfahren eignen sich besonders gut, um eine ADHS bei Erwachsenen zu identifizieren, und wie zuverlässig sind diese?