18.1 Einleitung

“Wenn Gedanken und Verhalten eines Menschen darauf ausgerichtet sind, sich das Leben zu nehmen, spricht man von Suizidalität. Sie umfasst ein Kontinuum von vereinzelten Gedanken an Selbsttötung über riskante Verhaltensweisen, die den eigenen Tod in Kauf nehmen, bis hin zu Suizidversuchen und vollendeten Suiziden.

Besonders durch Suizidalität gefährdet sind Menschen in Krisensituationen, ausgelöst beispielsweise durch unheilbare körperliche Erkrankungen, Gewalterfahrungen oder Umweltkatastrophen. Auch bei Menschen mit schweren psychischen Störungen wie Schizophrenie, Alkohol- und Substanzabhängigkeit oder schweren Depressionen sind die Suizidraten erhöht. Der stärkste Risikofaktor für einen Suizid ist ein vorangegangener Suizidversuch. ” (Der Text stammt von der Internetseite des Robert Koch Instituts zum Thema Suizid)

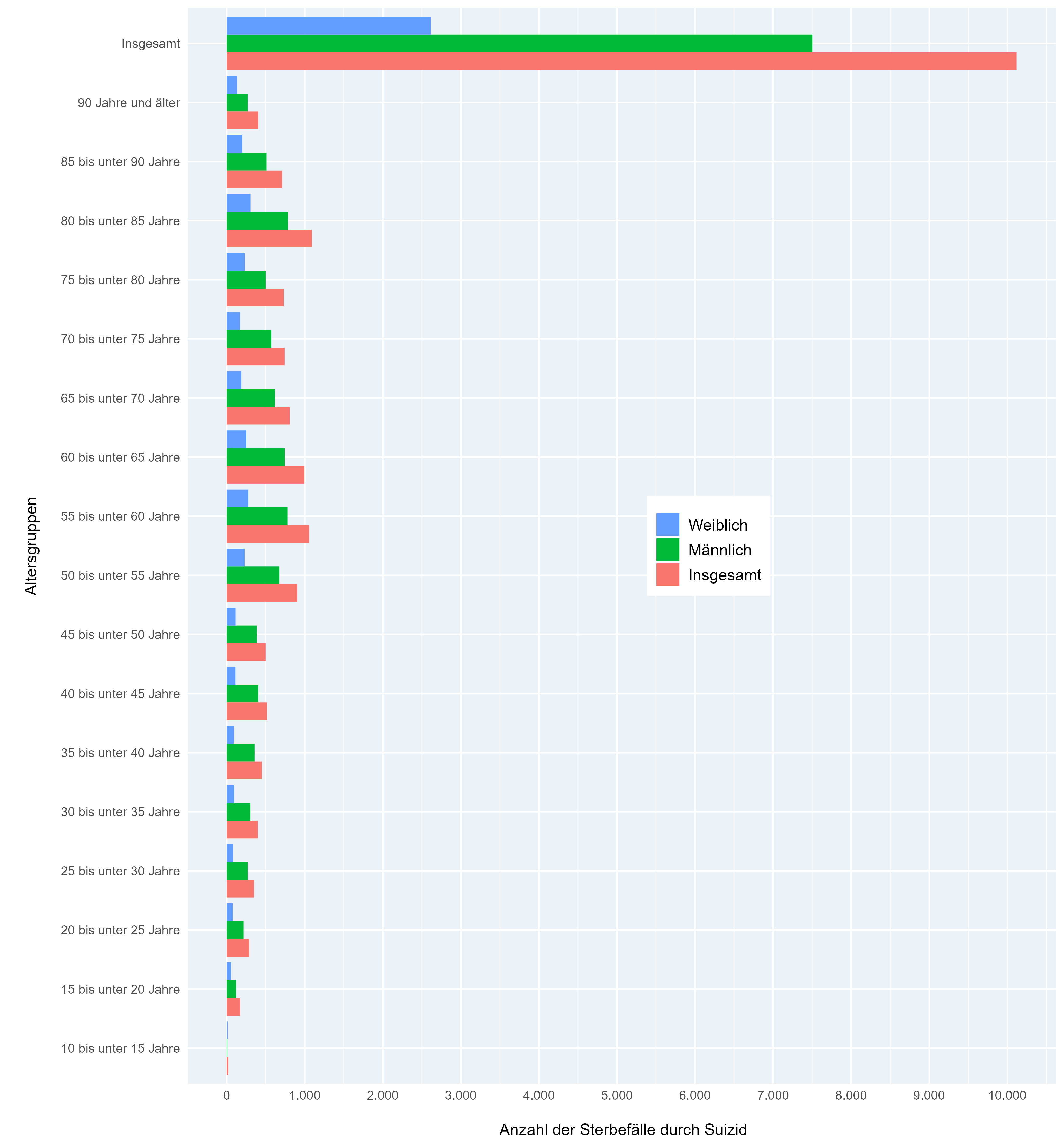

In Abbildung 18.1 ist die Anzahl der Suizide getrennt nach Geschlecht und Alter in Deutschland für das Jahr 2022 abgebildet. (Abbildung 18.1 wurde anhand der von STATISTIKA publizierten Daten erstellt).

Suizide finden nahezu über alle Altersgruppen hinweg statt. Im Jahr 2022 sind insg. 10.119 Suizide bekannt geworden. Keine Suizide wurden in der Altersgruppe unter 10 Jahren im Jahr 2022 registriert. Auch in der Altersgruppe zwischen 10- bis unter 15- Jährigen finden kaum Suizide statt. Männer suizidieren sich deutlich häufiger als Frauen (ca. 3:1), wobei bei Frauen häufiger Suizidversuche berichtet werden.

18.2 Erfahrungsberichte

18.2.1 Erfahrungsbericht einer Überlebenden

Folgender Text stammt aus der Sueddeutschen Zeitung und wurde von einer 33-jährigen Frau geschrieben, die sich mit einem Sprung aus dem Fenster das Leben nehmen wollte. Sie überlebt schwer verletzt.

““Am 11. März 2013 sprang ich aus dem Fenster. Ich war 33 Jahre alt, litt unter schweren Depressionen und wollte mein Leben beenden. Die gemeinsame Wohnung von meinem Freund und mir lag im dritten Stock eines Altbaus bei Hannover.

An das, was unmittelbar danach geschah, den Sprung selbst oder die Stunden davor, erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß nur, was mir hinterher erzählt wurde - und was ich Stück für Stück wissen wollte. Ein Nachbar fand mich im Hinterhof, rief den Notarzt und die Polizei.

Ich wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen, kam auf die Intensivstation. Erste Diagnose: Zersplitterte Fußknochen, eine offene Oberschenkelfraktur, gebrochener vierter Lendenwirbel und das Brustbein drückte auf die Lunge, was eine Notoperation nötig machte. Zudem hatte ich viel Blut verloren und bekam Transfusionen.

Im Krankenhaus versetzten mich die Ärzte in ein zweiwöchiges Koma. Meine Erinnerungen daran sind wirr und bestehen vor allem aus komischen Träumen. Als ich aufwachte, wusste ich nicht, warum ich mich im Krankenhaus befand. Zu Verwandten sagte ich, dass es ja scheiße sei, wegen einem Bänderriss hier zu liegen. Nur, dass der einige Monate zurücklag. Als ich erfuhr, dass ich einen Suizidversuch unternommen hatte, war ich entsetzt.

Mein Freund erlitt einen Schock, als er die Nachricht von meinem Sprung bekam. Er hatte große Schwierigkeiten, unsere Wohnung zu betreten, geschweige denn das Zimmer, aus dessen Fenster ich sprang. Er suchte uns eine neue Wohnung auf dem Land.

Scham und Schuld

Vier Monate lag ich im Krankenhaus - drei davon konnte ich wegen meiner schweren Fußfrakturen nicht aufstehen. Zwölfmal wurde ich operiert. Kurz nach der Einlieferung war nicht klar, ob ich querschnittsgelähmt bin. Aus Erzählungen weiß ich, dass die erste Nacht kritisch war, dass meine Mutter und mein Bruder nur wollten, dass ich am Leben bleibe, egal wie. Mein Vater meinte wohl, wenn ich wirklich gehen will, dann müsse er mich loslassen.

Die Ärzte konnten sich nicht vorstellen, dass ich je wieder auf diesen zerbröselten Füßen stehen könne. Es war, als sei eine Tasse aus größerer Höhe gefallen - und in viele kleine Einzelteile zerbrochen.

Ich konnte nicht allein aufs Klo gehen, wurde von Fremden gewaschen - oder machte nachts, nachdem der Katheter entfernt wurde, ins Bett. Erst ein Rollstuhl erleichterte dieses Leben. Doch die Bedienung war ein absoluter Kraftakt, Stück für Stück habe ich es dann hingekriegt.

Ich verbrachte unendlich lange Tage, starrte ins Leere, guckte manchmal Fernsehen, hatte wechselnde Zimmer, Stationen und Bettnachbarn. Manche waren nett, andere anstrengend, andere unauffällig, jung, alt - alles war dabei. In dieser Phase konnte ich mir nicht vorstellen, dass es je wieder bergauf gehen würde.

Meine Familie, Freunde und Bekannte unterstützten mich mit Zuspruch, Karten und Geschenken. Trotzdem ging das zu diesem Zeitpunkt ziemlich an mir vorbei. Ich konnte es nicht richtig wertschätzen. Dazu gesellte sich Scham, weil ich mich ja selbst in diesen Zustand gebracht hatte. Ich war der Überzeugung, dass ich all dieses Mitgefühl gar nicht verdient hätte. Viele hatten Verständnis für die Depression, die bereits zum dritten Mal aufgetreten war.

Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Freudlosigkeit: Wie man die Depression erkennt - und warum sie manche trifft und andere verschont. Von Katrin Neubauer

Die erste depressive Phase

Das erste Mal hatte ich kurz nach dem Abitur damit zu tun. Zu dieser Zeit ging eine On-off-Beziehung zu Ende, in der ich meine emotionalen Grenzen viele Male weit überschritten hatte. Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr: Konnte nicht mehr schlafen, hatte Herzrasen und Schweißausbrüche, war permanent auf 180, kam nicht mehr zur Ruhe.

Ich war ein Schatten meiner selbst und konnte nichts mehr für mich und andere tun oder Freude empfinden. Besonders schlimm war es, wenn ich meinen Freund traf, dann wurde mir schlecht und diese undefinierbare Panik unerträglich. Ich beschloss, mich zurückzuziehen, fühlte mich aber ohne ihn auch schrecklich.

Es war diese Situation, aus der ich keinen Ausweg fand, die mich zerrieb und Angst und Depression auslöste. Ich fühlte mich ihm gegenüber schuldig und wie der schlechteste Mensch auf Erden. Angst vor Verlust war schon immer ein Teil meines Lebens.

Zu diesem Zeitpunkt lernte ich meinen jetzigen Freund kennen und dachte, er könnte mir den Absprung aus der vorherigen Beziehung erleichtern. Nur: Das klappte zunächst gar nicht. Ich konnte keine Nähe mehr ertragen, sie machte mir Angst. Die Liebe und die Harmonie, die ich mir eigentlich gewünscht hatte, waren zu viel für mich. Ich war unnahbar, machte ständig Schluss und dachte, ich wäre niemals in der Lage, eine “normale” Beziehung zu führen.

Ich sah in ungeahnte Abgründe meiner selbst

Mit dem Gefühl der inneren Leere, der kompletten Sinnlosigkeit und der Überzeugung, dass es nie wieder anders werden würde, fing ich trotzdem an zu studieren. Erst nach mehr als einem Jahr veränderten sich meine emotionale Lage und der körperliche Ausnahmezustand. Zurück blieben die Angst vor diesen merkwürdigen Gefühlen und undefinierbaren körperlichen Symptomen. Ich war nicht mehr so unbescholten wie davor und hatte in ungeahnte Abgründe meiner selbst gesehen.

Auf der anderen Seite kann man sich, wenn die Depression vorbei ist, auch nicht mehr vorstellen, wie sie wirklich war. Fünf Jahre ging dann alles so weit gut. Ich studierte, hatte Höhen und Tiefen wie andere wohl auch, hatte eine stabile Beziehung, verschiedene Jobs nebenher - ein normales Leben.

Heikel wurde es dann wieder, als ich meinen ersten Vollzeitjob antrat. Ich wusste zwar schon vorher, dass die Arbeit nicht meinen Vorstellungen entsprach, nahm sie aber erst mal euphorisch an. Doch nach kurzer Zeit entwickelten sich wieder Stresssymptome, wie ich sie vom ersten Mal her kannte. Im Job wurde ich zwischen verschiedenen Ansprüchen zerrieben, mehrere Kollegen kündigten. Bald war es auch für mich zu viel, es war ein Gefühl, als würde ich permanent unbequeme Schuhe tragen müssen.

Monatelang konnte ich nicht vernünftig schlafen, schleppte mich Tag für Tag zur Arbeit. Jedes Mal, wenn ich dort über die Schwelle trat, hoffte ich, dass ich einfach zusammenbrechen würde und das Ganze vorbei wäre. Auf die Idee zu kündigen, kam ich nicht. Ständig war da der Gedanke, dass ich dankbar dafür sein müsste, eine Arbeit zu haben und ich wollte mein Umfeld nicht enttäuschen.

Herzrasen, Panikattacken

Nach acht Monaten hatte ich zwei Wochen Urlaub. Ich war unendlich erschöpft, trotzdem hypernervös, sah wieder keinen Lösungsweg. Auf Paxos war es erst schön, doch nach drei Tagen brach es extrem aus mir heraus. Die Schönheit der griechischen Insel kam mir wie eine Kulisse vor, die mir eine Idylle vorgaukelte, die es in meinem Leben nicht gab.

Ich bekam Herzrasen, Panikattacken, heulte ständig. Mein Freund und ich gingen im Paradies durch die Hölle und mir wurde klar, dass ich zu meinem Job nicht zurückkehren konnte. Erst war der Entschluss eine Erleichterung, aber dann wurde alles wieder nur noch schlimmer. Wieder war das Schuldgefühl vorherrschend, es nicht geschafft zu haben, die letzte Versagerin zu sein, niemals im Arbeitsleben klarzukommen, Leere, Emotionslosigkeit, keine Freude.

Ziemlich schnell bekam ich ein neues Jobangebot, hielt jedoch die erste Woche nicht durch. Ich bekam Heulanfälle bei jeder kleinen Anforderung, konnte die leichtesten Dinge nicht mehr. Ich ließ mich in eine psychiatrische Klinik einweisen, auch weil da schon Suizidgedanken im Spiel waren. Dort blieb ich und bekam Medikamente. Doch als ich aus der Klinik kam, ging es mir schlechter als zuvor: Ich hatte ein neues Medikament bekommen, auf das ich mit einem Tremor reagierte. Keine Minute konnte ich stillsitzen und war völlig neben der Spur.

Ich kam dann in eine andere Klinik mit einer viel besseren Betreuung. Die Medikamente wurden umgestellt, mein Zustand besserte sich minimal und nach zwei Monaten wurde ich entlassen. Doch weiterhin dominierten Leere und Hoffnungslosigkeit meinen Alltag. Irgendwann begann ich mit diesen Gefühlen wieder zu arbeiten. Zunächst wie ein Roboter. Nach langer Zeit erst empfand ich wieder Freude, verfolgte Interessen und schmiedete Pläne. Die Leidenschaft zum Leben kehrte zurück.

Eine schwierige Dreiecksbeziehung

Ich begann eine Verhaltenstherapie und obwohl sowohl berufliche als auch private Umstände nicht immer leicht waren, blieb ich stabil. 2008 verliebte ich mich in einen anderen Mann. Zu Hause führte das mit meinem Freund zu sehr emotionalen Auseinandersetzungen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir zehn Jahre zusammen. Erst mal führten wir eine Dreiecksbeziehung, im Einverständnis.

Irgendwann wurde mir das jedoch zu viel und ich entschied mich zunächst für den anderen Mann. Mit meinem “Ex”-Freund teilte ich weiterhin die Wohnung, wir konnten es uns beide nicht anders vorstellen. Vielleicht log ich mir dabei aber auch, was eine Trennung anging, in die eigene Tasche, weil ich keinen klaren Schnitt vollzog. Die andere Beziehung entwickelte sich jedoch nicht in die Richtung, die ich mir wünschte. 2012 brach der Kontakt ab.

Vor zwei Jahren wagte ich in meinem Job einen Neuanfang und machte mich selbständig. Allerdings merkte ich, dass mich auch da Selbstzweifel und mangelndes Selbstvertrauen verfolgten. Es zerplatzte eine von mir imaginierte Zukunftsblase. Dann kam eins zum anderen, Hartz IV stand bevor, ich hatte keinen Job in Aussicht, wusste auch nicht mehr, was ich wollte, hatte keine Visionen und auch keine Lust mehr zu irgendwas. Panikattacken, Leere, emotionale Entfremdung standen auf der Tagesordnung.

Die Abwärtsspirale setzte sich wieder in Gang. Ich ließ mich erneut in eine psychiatrische Klinik einweisen, blieb da aber nicht lange, weil ich mich nicht wohl fühlte und keine Besserung verspürte. Die Medikamente halfen nicht, es waren wohl nicht die richtigen. Ich ging noch in eine Tagesklinik - und dann kam der 11. März 2013.

Ich war in Behandlung, aber scheinbar nicht in der richtigen. Niemand konnte ahnen, dass ich aus dem Fenster springen würde.

Die Zeit danach habe ich fast nur in Krankenhäusern und mit Rehamaßnahmen verbracht. Langsam lernte ich das Gehen wieder. Doch ich weinte oft und war hoffnungslos.

Mir wurde klar, dass ich meine Depressionen noch immer mit mir rumschleppte. Im Dezember 2014 ließ ich mich abermals in die Psychiatrie einweisen, da wieder suizidale Gedanken aufkamen. Doch erst in einer psychotherapeutischen Rehaklinik hatte ich einen Ort gefunden, an dem es mir gelang, mich mit meinen wirklichen Problemen auseinanderzusetzen.

Als ich nach Hause kam, machte ich zunächst die gemeinsame Wohnung zu meiner: Ich dekorierte um, mistete aus und ordnete. Ich hatte wieder Lust, Dinge zu unternehmen. Überhaupt hatte ich den Eindruck, jetzt erst therapiefähig geworden zu sein.

Was jetzt noch bleibt, sind die Narben, die teilweise sehr hässlich sind und Schwierigkeiten bei bestimmten Bewegungen. Und die Frage, was ich Leuten erzähle, die mich fragen, warum ich nicht ganz normal laufen kann, woher diese oder jene Narbe kommt, warum ich für ein Jahr zwangsverrentet worden bin.

Weitere Fragen geistern mir durch den Kopf: Werde ich wieder mein eigenes Geld verdienen? Werde ich mir selbst vergeben können? Aber was ich auf jeden Fall weiß: Ich habe ins Leben und auch zu dessen Schönheit zurückgefunden - auch wenn dann und wann mal ein blöder Gedanke kommt.

Ach ja, und ich feiere jetzt immer am 11. März meinen zweiten Geburtstag.”

(Carolin R., 35, wohnt in der Nähe von Hannover.)

18.2.2 Erfahrungsberichte von Angehörigen

https://www.volksfreund.de/region/trier-trierer-land/warum-hat-er-mich-allein-gelassen_aid-23175831

Wenn ein geliebter Mensch sich das Leben nimmt, ist das ein Schock. Für die Angehörigen ist der Tod ein Katastrophe, die auch Jahre später das Leben mitbestimmt. Denn es ist nicht nur Trauer, die bleibt. Hinterbliebene kämpfen über Jahre mit Schuldgefühlen, Wut und Scham. Helga S. (Name geändert) hat diese Tortur selbst erlebt. Und selbst heute, 15 Jahre nach dem Suizid ihres Mannes, fällt es ihr schwer, darüber zu reden.

„Mein Mann hatte seit Jahren immer wieder mit Depressionen zu kämpfen“, erzählt die 55-Jährige Frau aus der Eifel im zunächst stockenden Gespräch mit dem Reporter vom Trierischen Volksfreund. Der hatte sie um ein Treffen gebeten, weil in Trier vom 5. bis 17. Juni eine Ausstellung gezeigt wird, die sich mit dem Thema Suizid befasst. Es ist ein Tabu-Thema, was sich schon daran zeigte, dass sich trotz intensiver Suche durch das Netzwerk Trauer nur Helga S. dazu bereiterklärt hat, über ihre Erfahrungen und Gefühle zu sprechen.

Nun sitzen wir im Wohnzimmer des hübschen Hauses, das die ehemalige Physiotherapeutin mit ihrem neuen Lebenspartner seit einigen Jahren bewohnt. An den Wänden hängen Fotos von ihren Kindern, die inzwischen eigene Familien haben. „Es war schon schwer, mit einem depressiven Mann zu leben“, sagt sie. Aber sie habe gewusst, worauf sie sich eingelassen habe. „Ich habe nie wirklich daran gezweifelt, dass wir es schaffen. Vor allem die ersten Jahre waren gut und ich hatte das Gefühl, dass er die Krankheit im Griff hat.“

Doch dann klingelte an jenem Morgen vor 15 Jahren ein Polizist mit ernstem Gesicht an der Tür. Ihr Mann, gerade einmal 42 Jahre alt, war mit seinem Auto – er war nicht angeschnallt – mit Höchsttempo gegen einen Brückenpfeiler gerast. Jede Hilfe für ihn kam zu spät. „Weil eine Polizeistreife den Unfall beobachtet hat, war sofort klar, dass er das mit Absicht getan hat.“ Den Abschiedsbrief fand sie einige Zeit später später im Haus.

Alleine mit einer Tochter im Kindergartenalter, einem Sohn in der zweiten Klasse der Grundschule, ohne finanzielle Sicherheit. Bei den Erinnerungen daran ringt die Frau auch heute noch mit der Fassung. „Das waren damals sehr schwere Jahre“, sagt sie. „Ich hätte mich am liebsten in ein Mauseloch verkrochen, musste aber für die Kinder funktionieren.“ Natürlich habe sie getrauert. „Aber da waren auch sofort Scham und ganz große Schuldgefühle, dass ich es nicht verhindern konnte. Was wäre gewesen wenn? Und dann kam auch noch die Wut: Warum hat er mich alleingelassen?!“

Den Kindern habe sie zunächst nicht die Wahrheit über den Tod ihres Vaters gesagt. „Mein Sohn hat das schnell realisiert, meine Tochter erst Jahre später.“ Auch im Ort habe sie immer von einem Unfall gesprochen. „Bei unserem Pfarrer war es ja schon schwer, eine Urnenbestattung durchzusetzen. Hätte der gewusst, dass sich mein Mann das Leben genommen hat, wäre das mit der Beerdigung vermutlich schwierig geworden.“ Zumindest von der eigenen Verwandtschaft bekam sie Verständnis, auch dafür, dass ihr Mann tatsächlich krank war.

Niemand machte Helga S. Vorwürfe. Woher kamen also die Schuldgefühle? „Das kommt von einem selbst“, sagt sie. „Ich wusste vom Kopf her schnell, dass ich keine Schuld hatte. Das Gefühl war aber anders. Und bei all dem habe ich die Endgültigkeit des Abschieds erst Monate später begriffen. Da war es für meine Mitmenschen längst normal, dass ich als allein erziehende Mutter mein Leben anpacke.“

Weil die damals 42-Jährige aber spürte, dass sie Hilfe brauchte, um dem Teufelskreis aus Wut und Schuldgefühlen zu entkommen, machte sie sich auf die Suche. „Ich wollte eine Trauerbegleitung, habe aber keine Hilfe bekommen“, erinnert sie sich. Eine Selbsthilfegruppe von Alleinerziehenden war auch nicht das Richtige. „Die Probleme, dass ein Partner schlecht zahlt, hätte ich damals gerne gehabt.“

Nach einem Jahr traf sie schließlich in Trier bei der Katholischen Familienbildungsstätte auf die Sozialarbeiterin Maria Knebel, die auch die aktuelle Ausstellung in der Jesuitenkirche mitorganisiert. „Das Wochenende Trauerbegleitung mit ihr hat mir sehr viel gebracht“, erinnert sich Helga S. „Aber die Gefühle kommen trotzdem immer wieder, bis heute, besonders an Gedenktagen wie Weihnachten oder Geburstagen. So ein Verlust lässt einen nicht los, das prägt das weitere Leben.“

Die 55-Jährige hat sich inzwischen selbst zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Plötzlich hält sie inne und blickt aus dem Fenster in den Garten des hübschen Hauses, in dem nichts an das traumatische Ereignis vor 15 Jahren erinnert. „Die Wut hält länger als die Schuldgefühle“, sagt sie dann. „Aber auch darüber kann man nicht sprechen. Wenn ich nach dem Tod meines Mannes gefragt werde, sage ich bis heute, es war ein Unfall.“

Dennoch. Es habe sich im Vergleich zu damals im Umgang mit dem Thema Suizid viel verändert. Und weil sie danach gefragt wird, gibt sie ihren Mitmenschen einen Tipp: „Gebt Trauernden keine Ratschläge, denn in diesem Wort steckt immer der Begriff Schlag. Besser ist die ehrliche Frage ,Wie kann ich Dir helfen?’.“

Tabuthema Suizid: “Er nahm sich das Leben und meines gleich mit” https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/22415016_Bielefelderin-bricht-mit-Tabu-Sein-Suizid-nahm-auch-ihr-das-Leben.html

Ihr Mann tötete sich nach schwerer Depression selbst. Danach muss eine Bielefelderin miterleben, wie sich Nachbarn, Bekannte und Familie abwenden. Die 63-Jährige will das Schweigen jetzt brechen – öffentlich und ganz persönlich

Bielefeld. Es ist ein ganz normaler Montag nach einem harmonischen Wochenende zu zweit. Wie jeden Morgen bekommt Frauke T. von ihrem Mann einen Kaffee ans Bett gebracht. Als sie etwas später den Frühstückstisch deckt, fällt ihr auf einmal diese große Stille auf. Die Bielefelderin ruft nach ihrem Mann Heiner. Es kommt keine Antwort. Sie steigt die Stufen in die nächste Etage hinauf, die Tür zum Dachboden steht offen. „Da sah ich, was passiert war.”

Es folgen schreckliche Minuten, Stunden mit Bildern, die sie nie vergessen wird. Für Frauke T. ist es auch der Anfang eines Lebens mit einem Tabu.

Die Bielefelderin erzählt ihre Geschichte, weil sie aufrütteln will. Weil es anderen nicht so ergehen soll wie ihr. Weil das Tabu um den Suizid ihres Mannes den Schmerz über die Jahre fast unaushaltbar gemacht hat. Zusammen mit Pfarrer Armin Piepenbrink-Rademacher hat die 63-Jährige jetzt eine Ausstellung in die Altstädter Nicolaikirche geholt, die das Schweigen brechen soll. So wie die Witwe jetzt ihr eigenes Schweigen gebrochen hat nach Jahren der Verleugnung gegenüber Fremden, neuen Bekannten, Kollegen.

Nachbarn tratschen die Nachricht vom Suizid herum.

„Wenn mich jemand gefragt hat, woran mein Mann gestorben ist, habe ich gesagt, an einem Infarkt”, erzählt sie. Ein Grund dafür sei Scham gewesen, ein anderer die Reaktion ihres Umfelds in den Tagen nach dem Suizid.

Auf den großen Schmerz folgen viele kleine Verletzungen: Befreundete Nachbarn, bei denen Frauke T. einst die Kinder hütete, tratschen die Nachricht vom Suizid sofort im Stadtteil herum. Auf der Straße wird sie daraufhin von einem Bekannten angesprochen mit den Worten: „Was ist denn über euer Haus für ein Fluch gekommen?” Andere wechseln die Straßenseite

Andere wechseln die Straßenseite, tun so, als hätten sie sie beim Einkauf nicht gesehen. „Das macht mich noch immer sprachlos”, sagt die Bielefelderin. Auch der Chef fragt als Erstes nach ihrer Rückkehr neugierig: „Warum hat Ihr Mann das gemacht?” Und es heißt, die Kollegen müssten es ja nicht wissen. Anzeige

Selbst der örtliche Bielefelder Pastor findet über ein floskelhaftes „Das tut mir leid” keine tröstenden Worte. Sensationsgier einerseits, Sprachlosigkeit andererseits werden zu ständigen Begleitern. „Das schnürt einem die Kehle zu”, so beschreibt es die Witwe.

“Er hat seine Krankheit gut verborgen”

Auch ihr Ehemann Heinrich, den alle nur Heiner nennen, hat Frauke T. keine Erklärung, keinen Brief hinterlassen. „Nichts.” Er habe nie Selbstmordgedanken geäußert. „Das kam für mich aus heiterem Himmel. Ich hätte nie geglaubt, dass das passiert.”

Wenn die Bielefelderin heute zurückblickt, gab es jedoch einige Anzeichen: finanzielle Probleme, beruflichen Stress, Bluthochdruck, Erbschaftsstreitigkeiten und eine zerrüttete Beziehung mit der Familie ihres Mannes in Hamburg. In der Zeit vor seinem Tod habe Heiner phasenweise viel getrunken. „Das war für mich immer schwerer zu tragen.” Heute weiß Frauke T., dass ihr Mann schwer depressiv war. „Er hat seine Krankheit sehr gut verborgen, er hat mich wohl nicht belasten wollen.” Er ist die Liebe ihres Lebens

Denn da ist auch die andere, die wichtigste Seite von Heiner – die des liebe- und humorvollen, des wundervollen Menschen und fürsorglichen Vaters zweier erwachsener Töchtern aus erster Ehe. „Nie hat er über andere hergezogen”, sagt die Witwe. Heiner ist die Liebe ihres Lebens.

Als Frauke T. sich in ihren zukünftigen Mann verliebt, ist er verwitwet und ein Exportkaufmann mit Penthouse in Hamburg. Er kommt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie. „In seiner Familie haben Geld und Geltung eine große Rolle gespielt”, erklärt die Witwe. „Aber er war zu gutmütig für das hart umkämpfte Geschäft im Exporthandel.” Der unternehmerische Erfolg bleibt aus, es gibt Schulden. Die Familie zieht 2002 ins Elternhaus von Frauke T. nach Bielefeld um.

Um über die Runden zu kommen, nimmt die gelernte Röntgenassistentin verschiedene Jobs an. Doch wie schlimm es tatsächlich um die Finanzen steht, wird sie erst nach dem Suizid ihres Mannes erfahren, nach jenem Montag, dem Kaffee ans Bett, dem Gang die Treppe hoch, dem Blick durch die offene Dachbodentür: „Da sah ich ihn hängen.” Als sie begreift, was sie sieht, kann Frauke T. alleine nichts tun. „Er war zu schwer.” “Man ist allein gefangen”

Sie ruft eine Freundin an, die Anästhesistin ist und in der Nähe wohnt. „Sie ist sofort zu uns rübergerannt. Dann hat sie plötzlich gerufen: Er lebt noch! Wir haben meinen Mann gemeinsam abgehängt und dann war auch schon der Rettungswagen da.” Vier Tage lang sitzt die Ehefrau an Heiners Bett in Gilead. Er kommt nicht wieder zu Bewusstsein. „Ich habe meine Hand auf sein schlagendes Herz gelegt.” Dann ist es vorbei.

Das war im Februar 2009. Erst Jahre später wird Frauke T. zum ersten Mal offen über das Geschehene sprechen, es benennen können. Sie sagt: „Er nahm sich das Leben und meines gleich mit.” Auch die Bielefelder Ausstellung trägt diesen Titel. Denn mit dem Suizid ihres Mannes zerbricht auch die Familie. Ein weiterer Suizid

Heiners Töchter ziehen sich zunehmend zurück, es gebe heute keinen Kontakt. Von der Familie in Hamburg „gab es nicht einmal einen einzigen Anruf”. „Man ist allein gefangen in einer Situation der Trauer, die man nicht aussprechen kann.”

Dazu kommen über Jahre hinweg Unsicherheit, Wut, Scham, die vielen offenen Fragen, die pietätlosen Fragen anderer, sogar Beleidigungen – und die Schulden. Die Mutter und eine gute Freundin aus Schultagen werden zur größten Stütze für die Bielefelderin. Und Mops Maxi. „Sie waren einfach da und haben den Schmerz mit ausgehalten.” Dann nimmt sich die Freundin 2015 zusammen mit ihrem Mann das Leben. „Da bin ich zusammengebrochen.”

Es ist der Durchbruch für die Trauernde

Hilfe und echtes Verständnis für ihre Situation findet die 63-Jährige schließlich bei AGUS, kurz für Angehörige um Suizid. Weil die Selbsthilfeorganisation keine Gruppe in Bielefeld hat, fährt Frauke T. 2016 zum Jahrestreffen. Es wird ein Durchbruch: Hier wissen ja alle „ohnehin Bescheid”, haben Ähnliches erlebt.

Seitdem verliert das Tabu nach und nach seine Macht über ihr Leben. „Aber ich habe noch viel vor mir. Ohne Hilfe von Fachleuten geht es nicht.” Seit einem halben Jahr kann sie über das Geschehene endlich offen reden. “Und wer das nicht aushalten kann, der passt nicht in mein Leben.”

Sie ist gebeten worden, in Bielefeld eine AGUS-Selbsthilfegruppe zu leiten. Sie denke darüber nach, sagt Frauke T. und krault Mops Maxi. Noch sei sie nicht so weit.

18.3 Filme zu dem Thema

Reportage Ohne Dich! - Familien nach dem Suizid

Suizid in der Familie – Das Leid der Hinterbliebenen | Reportage | SRF

18.4 Typische Suizidgedanken

In Tabelle 18.1 sind typische Suizidgedanken aufgeführt.

| Thema | Typische Suizidgedanken |

|---|---|

| Passive Todeswünsche | „Ich wünschte, ich wäre einfach nicht mehr da.“ |

| „Es wäre besser, wenn ich nie geboren worden wäre.“ | |

| „Ich möchte einschlafen und nicht mehr aufwachen.“ | |

| Gefühl der Hoffnungslosigkeit | „Es gibt keinen Ausweg mehr aus dieser Situation.“ |

| „Nichts wird sich jemals ändern oder besser werden.“ | |

| „Ich sehe keine Zukunft für mich.“ | |

| Überwältigende emotionale Schmerzen | „Ich halte diesen Schmerz nicht mehr aus.“ |

| „Ich fühle mich so leer und verzweifelt.“ | |

| „Alles tut weh, und ich möchte, dass es aufhört.“ | |

| Schuld- und Schamgefühle | „Ich bin eine Last für alle um mich herum.“ |

| „Die Welt wäre besser dran ohne mich.“ | |

| „Ich verdiene es nicht zu leben.“ | |

| Isolation und Einsamkeit | „Niemand versteht mich oder kümmert sich um mich.“ |

| „Ich bin völlig allein und habe niemanden, der mir hilft.“ | |

| „Es hat keinen Sinn, mit jemandem zu reden – niemand kann mir helfen.“ | |

| Konkrete Suizidgedanken | „Ich denke oft darüber nach, wie ich mir das Leben nehmen könnte.“ |

| „Ich habe schon überlegt, welche Methode ich verwenden würde.“ | |

| „Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich tot wäre.“ | |

| Gefühl der Sinnlosigkeit | „Mein Leben hat keinen Sinn mehr.“ |

| „Alles, was ich tue, ist nutzlos.“ | |

| „Es gibt keinen Grund mehr, weiterzumachen.“ | |

| Wunsch nach Ruhe oder Befreiung | „Ich möchte einfach nur Frieden finden.“ |

| „Ich will nicht mehr kämpfen müssen.“ | |

| „Der Tod wäre eine Erlösung von all dem Schmerz.“ | |

| Fantasien über den Tod | „Ich stelle mir vor, wie meine Beerdigung aussehen würde.“ |

| „Ich frage mich, ob die Leute mich vermissen würden.“ | |

| „Ich denke darüber nach, wie es wäre, wenn ich nicht mehr existiere.“ | |

| Ambivalente Gedanken | „Ein Teil von mir möchte leben, aber ein anderer Teil möchte sterben.“ |

| „Ich weiß nicht, ob ich wirklich sterben will, aber ich kann nicht mehr so weiterleben.“ | |

| „Ich schwanke zwischen dem Wunsch zu leben und dem Wunsch zu sterben.“ | |

| Vorbereitende Gedanken | „Ich habe schon Dinge geregelt, falls ich nicht mehr da bin.“ |

| „Ich habe Abschiedsbriefe geschrieben oder darüber nachgedacht.“ | |

| „Ich habe meine Sachen verschenkt oder geordnet.“ | |

| Impulsive Gedanken | „Manchmal überkommt mich der Gedanke, einfach alles zu beenden.“ |

| „Ich habe das Gefühl, ich könnte jeden Moment etwas tun.“ | |

| „Es fühlt sich an, als würde ich die Kontrolle über meine Gedanken verlieren.“ |