20.1 Einleitung

Es gibt verschiedene Faktoren, die das Risiko für die Entstehung suizidalen Verhaltens beeinflussen können. Hier sind einige der wichtigsten Aspekte:

- Psychische Gesundheit: Psychische Störungen, insbesondere Depression, bipolare Störung, Schizophrenie und Substanzkonsumstörungen, erhöhen das Suizidrisiko.

- Persönlichkeitsmerkmale: Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Impulsivität, Hoffnungslosigkeit und geringe Frustrationstoleranz können das Suizidrisiko erhöhen.

- Familiäre und genetische Faktoren: Familiäre Belastungen, genetische Veranlagung und familiäre Vorgeschichte von Suizid können das Risiko beeinflussen.

- Traumatische Ereignisse: Erfahrungen von Missbrauch, Vernachlässigung, traumatischen Ereignissen oder Verlusten können das Suizidrisiko erhöhen.

- Soziale Faktoren: Soziale Isolation, Einsamkeit, Beziehungsprobleme, finanzielle Schwierigkeiten und gesellschaftliche Stigmatisierung können das Suizidrisiko erhöhen.

- Verfügbarkeit von Mitteln: Der Zugang zu suizidalen Mitteln kann das Risiko beeinflussen.

- Psychosoziale Stressoren: Belastende Lebensereignisse wie Arbeitsplatzverlust, Scheidung oder schwere Krankheiten können das Suizidrisiko erhöhen.

- Frühere Suizidversuche: Menschen, die bereits einen Suizidversuch unternommen haben, haben ein höheres Risiko für zukünftige suizidale Handlungen.

- Fehlende Unterstützungssysteme: Ein Mangel an sozialer Unterstützung und Zugang zu adäquaten Behandlungsmöglichkeiten kann das Suizidrisiko erhöhen.

Es ist wichtig zu betonen, dass suizidales Verhalten in der Regel auf das komplexe Zusammenspiel dieser Faktoren zurückzuführen ist.

20.2 Ätiologische Überlegungen

Ein gutes ätiologisches Modell der Suizidalität sollte eine Reihe von Anforderungen erfüllen, von denen nachfolgend die wichtigsten aufgeführt sind:

- Integration von Risiko- und Schutzfaktoren

- Es sollte sowohl Risikofaktoren als auch Schutzfaktoren in Betracht ziehen, um das Gleichgewicht zwischen den Aspekten, die das Suizidrisiko erhöhen, und den Schutzfaktoren, die es verringern, zu verstehen.

- Lebenslaufperspektive

- Ein gutes Modell sollte die Entwicklung von Suizidalität über den Lebenslauf hinweg berücksichtigen, da Risiko- und Schutzfaktoren in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich wirken können.

- Kulturelle Sensibilität

- Berücksichtigung kultureller Unterschiede und Einflüsse ist wichtig, um zu verstehen, wie kulturelle Faktoren das Suizidrisiko beeinflussen können.

- Prädiktive Validität

- Ein wirksames Modell sollte in der Lage sein, Suizidalität präzise vorherzusagen, um klinisch relevante Implikationen und Interventionsansätze zu ermöglichen.

- Flexibilität

- Es sollte die Flexibilität aufweisen, verschiedene Kontexte und individuelle Unterschiede zu berücksichtigen, um die Vielfalt der Suizidalitätspräsentationen zu erfassen.

- Praxisrelevanz

- Das Modell sollte für klinische Praktiker relevant sein, um effektive Interventionen und Präventionsstrategien zu informieren.

- Berücksichtigung von Suizidprävention

- Ein gutes Modell sollte nicht nur erklären, warum Suizidalität entstehen kann, sondern auch Ansatzpunkte für wirksame Prävention und Intervention identifizieren.

Risiko- und Schutzfaktoren laut Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Risikofaktoren

Persönliche Risikofaktoren

- Frühere Selbstmordversuche

- Depressionen und andere psychische Erkrankungen in der Vergangenheit

- Schwere Krankheit wie chronische Schmerzen

- Kriminelle/juristische Probleme

- Berufliche/finanzielle Probleme oder Verlust

- Impulsive oder aggressive Tendenzen

- Substanzkonsum

- Derzeitige oder frühere negative Kindheitserfahrungen

- Gefühl der Hoffnungslosigkeit

- Viktimisierung und/oder Ausübung von Gewalt

Risikofaktoren in der Beziehung

- Mobbing

- Selbstmord in der Familie/bei einem geliebten Menschen in der Vergangenheit

- Verlust von Beziehungen

- Konfliktreiche oder gewalttätige Beziehungen

- Soziale Isolation

Risikofaktoren in der Gesellschaft

- Mangelnder Zugang zur Gesundheitsversorgung

- Selbstmordhäufung in der Gemeinschaft

- Stress durch Akkulturation

- Gewalt in der Gemeinschaft

- Historisches Trauma

- Diskriminierung

Gesellschaftliche Risikofaktoren

- Stigma im Zusammenhang mit der Suche nach Hilfe und psychischen Erkrankungen

- Leichter Zugang zu tödlichen Selbstmordmitteln bei gefährdeten Personen

- Unsichere Darstellung von Selbstmord in den Medien

Schutzfaktoren

Individuelle Schutzfaktoren

- Effektive Bewältigungs- und Problemlösungsfähigkeiten

- Gründe für das Leben (z. B. Familie, Freunde, Haustiere usw.)

- Starkes Gefühl der kulturellen Identität

Schutzfaktoren in der Beziehung

- Unterstützung durch Partner, Freunde und Familie

- Sich mit anderen verbunden fühlen

Schützende Faktoren in der Gemeinschaft

- Sich mit der Schule, der Gemeinde und anderen sozialen Einrichtungen verbunden fühlen

- Verfügbarkeit einer konsistenten und qualitativ hochwertigen physischen und verhaltensbezogenen Gesundheitsversorgung

Gesellschaftliche Schutzfaktoren

- Geringerer Zugang zu tödlichen Selbstmordmitteln bei gefährdeten Personen

- Kulturelle, religiöse oder moralische Überzeugungen

Die aufgeführten Risiko- und Schutzfaktoren können nicht einfach aufaddiert oder subtrahiert werden, um die Entstehung einer Suizidalität und ggfs. das Suizidrisiko abzuschätzen. Ein ätiologisches Modell muss die Dynamik und die vorausgehend genannten Anforderungen erfüllen.

20.2.1 Theorien

Interpersonale Theorie suizidalen Verhaltens (Van Orden et al., 2010; für eine Übersicht siehe Wachtel & Teismann, 2013).

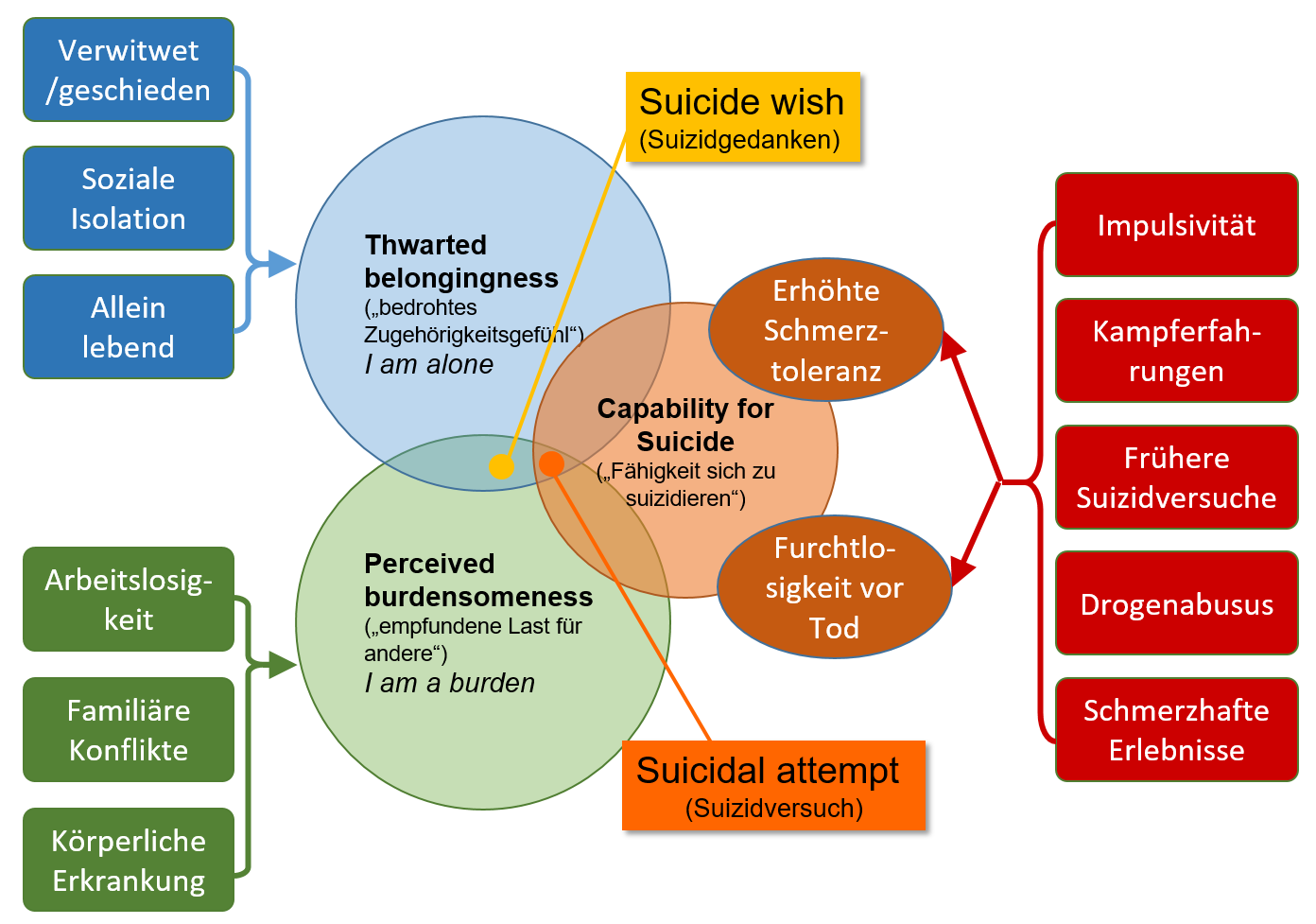

Die Interpersonale Theorie des suizidalen Verhaltens ist ein theoretischer Ansatz, der sich darauf konzentriert, wie zwischenmenschliche Faktoren das Risiko für suizidale Gedanken und Handlungen beeinflussen. Diese Theorie wurde von Thomas Joiner entwickelt und betont spezifische soziale und psychologische Aspeite, die zu suizidalem Verhalten führen können (siehe Abbildung 20.1).

In dem Modell werden drei Hauptkomponenten postuliert:

- Empfundene Belastung: Die Theorie hebt die Bedeutung von belastenden zwischenmenschlichen Ereignissen oder Verlusten hervor, die eine Person als intensiv und entwürdigend empfindet.

- Bedrohtes Zugehörigkeitsgefühl: Ein Gefühl der Trennung von sozialen Beziehungen und eine Wahrnehmung von Einsamkeit können das suizidale Risiko erhöhen.

- Verfügbarkeit von Mitteln und Fähigkeiten: Die Theorie schlägt vor, dass das Zusammenwirken von sozialer Isolation und der Verfügbarkeit von Mitteln zur Selbstverletzung oder zum Suizid das Risiko steigern kann.

Die Theorie hat Implikationen für die klinische Praxis und die Suizidprävention, da sie darauf hinweist, dass Interventionen, die soziale Unterstützung stärken und den Zugang zu suizidalen Mitteln begrenzen, einen positiven Einfluss auf das Suizidrisiko haben können.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Interpersonale Theorie ein theoretisches Konzept ist und nicht alle Aspekte suizidalen Verhaltens erklären kann. Suizidalität ist ein komplexes Phänomen, das mehrere Faktoren umfasst, und es erfordert oft eine multidimensionale und individualisierte Herangehensweise in der klinischen Praxis.

20.3 Verständnisfragen

- Nennen und erläutern Sie Faktoren, die das Risiko für die Entstehung suizidalen Verhaltens beeinflussen können.

- Welche drei zentralen Faktoren beschreibt die Interpersonale Theorie suizidalen Verhaltens?

- Wie hängen die drei zentralen Faktoren miteinander zusammen?

- Wie erklärt die Theorie den Zusammenhang zwischen wahrgenommener Belastung für andere („perceived burdensomeness“) und der Entstehung von Suizidgedanken?

- Inwiefern spielt das Gefühl der Zugehörigkeit („thwarted belongingness“) eine Rolle bei der Entwicklung suizidalen Verhaltens, und wie äußert sich dies im Alltag Betroffener?

- Wie wird in der Interpersonalen Theorie die Fähigkeit, sich selbst zu verletzen oder Suizid zu begehen („acquired capability for suicide“), erklärt, und welche Faktoren tragen zu ihrer Entwicklung bei?

- Welche empirischen Befunde unterstützen die Interpersonale Theorie suizidalen Verhaltens, und wo gibt es mögliche Kritikpunkte oder Grenzen der Theorie?

- Wie kann die Interpersonale Theorie in der klinischen Praxis genutzt werden, um Suizidrisiken besser einzuschätzen und gezielte Interventionen zu entwickeln?

- Warum ist es schwierig, präzise Vorhersagen bzgl. der Suizidgefahr bei einem Patienten zu machen? Warum ist die Risikoeinschätzung zu schwierig?

- Ordne die in Tabelle 18.1 aufgeführten Suizidgedanken in die Interpersonale Theorie suizidalen Verhaltens ein.