3.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird beschrieben, ob und wie die Diagnose einer affektiven Störung gestellt werden kann. Generell gilt, dass zur Klärung der Frage, ob eine psychische und insb. eine affektive Störung vorliegt, eine Reihe von Informationen erhoben werden müssen.

Der Umfang des diagnostischen Vorgehens ist dabei abhängig vom Anlaß (z. B. Suchtberatung, ambulante Psychotherapie) und dem Setting (z. B. Klinik). In Abbildung 3.1 sind die allgemeinen Schritte aufgeführt, die nicht nur für die Diagnostik einer affektiven Störung, sondern auch bei anderen psychischen Störungen relevant sind.

In der nachfolgenden Auflistung sind die wichtigsten Bestandteile der verschiedenen Schritte aufgeführt:

- Anamnese

- Beschwerden: Anlaß der Vorstellung, aktuelle Beschwerden und Probleme sowie explizite und implizite Anliegen

- Patientenbiografie

- Psychosoziale Faktoren: Stressfaktoren, Lebensereignisse und soziale Umstände

- Krankheitsanamnese: Verlauf der Symptome, frühere Episoden, vorausgehende Behandlungen, familiäre Vorbelastungen

- Medikation: aktuelle Medikamente, Drogenkonsum

- Testdiagnostik

- Strukturierte Interviews: z. B. Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-5-Störungen (SCID-5), Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen (DIPS)

- Checklisten (Internationale Diagnosen Checklisten für DSM-IV und ICD-10)

- Standardisierte Fragebögen: z. B. Beck-Depressionsinventar (BDI), Hamilton-Depressionsrating-Scale (HAM-D)

- Differentialdiagnose und Diagnose

- Ausschluss anderer psychischer Störungen: Abgrenzung der affektiven Störungen von anderen psychischen Erkrankungen

- Berücksichtigung von Komorbiditäten: Vorhandensein von begleitenden Erkrankungen (z. B. Persönlichkeitsstörungen)

- Ausschluss körperlicher Erkrankungen: Ausschluss von organischen Ursachen oder Begleiterkrankungen, die ähnliche Symptome verursachen können.

- Psychischer Befund

- Diagnose(n): Aufgrund der gesammelten Informationen und unter Berücksichtigung diagnostischer Kriterien wird eine oder mehrere Diagnosen gestellt.

Tests und Testdiagnostik im klinischen Alltag

Im klinischen Alltag werden strukturierte klinische Interviews nicht immer routinemässig durchgeführt. Die Durchführung eines klinischen Interviews ist zeitaufwändig und nicht zwingend notwendig, insb. wenn die Symptomatik relativ eindeutig ist. Auch die Durchführung von Test- und Ratingsverfahren hängt sehr vom Setting und der Zielsetzung ab.

3.2 Anamnese

Eine Anamnese („gründlicher Rückblick“, “In-Worte-Fassen von Vergangenem”) beinhaltet die systematische Erfassung der Krankengeschichte eines Patienten. Es werden Informationen über die gegenwärtigen Beschwerden, vergangene und aktuelle Krankheiten, Medikamenteneinnahme, familiäre Krankheitsgeschichte, Lebensgewohnheiten sowie psychosoziale Faktoren gesammelt. Für die Durchführung einer Psychotherapie ist auch noch das Erfragen der subjektiven Störungs- und Behandlungstheorien sehr wichtig. Unterschieden werden eine Eigen- und Fremdanamnese.

Folgende Fragen sind hilfreich bei der Anamnese:

- Warum sind Sie zu uns gekommen? Beschreiben Sie die Probleme, weswegen Sie gekommen sind. Unter welchem der aufgeführten Probleme/Beschwerden leiden Sie am meisten? Wie häufig treten diese Probleme/Beschwerden auf? Was sind Ihre größten Sorgen/Ängste im Leben? Welche Probleme benennen andere Personen? Wann haben die Probleme/Beschwerden begonnen?

- Haben sich bei Ihnen durch die Probleme/Symptome private oder berufliche Probleme ergeben? Wenn ja: Welche?

- Welche Ursachen sehen Sie für ihr(e) Problem(e)? Haben Sie Vermutungen, wie Ihre Probleme entstanden sein könnten und womit sie zusammenhängen? Was sagen andere Personen?

- Wie haben Sie bisher versucht Ihre Probleme zu bewältigen? Was hat gut funktioniert/geholfen? Was weniger? Welche Personen könnten Ihnen bei der Bewältigung der Probleme behilflich sein und ggf. in die Therapie mit einbezogen werden? Befanden Sie sich bereits wegen dieser oder anderer Probleme in stationärer oder ambulanter Behandlung? Wenn ja, wo? Was wurde gemacht? Nehmen Sie Medikamente ein? Wenn ja, welche? Was sagen andere Personen, wie Ihre Probleme/Beschwerden bewältigt werden können?

- Was an Ihrem augenblicklichen Verhalten würden Sie gerne ändern? Was erhoffen Sie sich von der Therapie? Was ist das Beste was durch die Therapie passieren könnte?

- Welche Stärken sehen Sie in Ihrer Person, welche Sie bei der Bewältigung Ihrer Belastungen helfen könnten?

Exploration

Die Exploration ist ein Begriff, der sich auf die systematische Untersuchung des Patienten bezieht, um Informationen über den Gesundheitszustand zu sammeln. Eine Exploration kann verschiedene Aspekte umfassen, einschließlich körperlicher, psychischer und sozialer Untersuchungen. Während die Anamnese auf die Sammlung von Informationen über die Lebens- und Krankheitsgeschichte abzielt, geht die Exploration über reine Selbst- und/oder Fremdberichte hinaus und kann spezielle Untersuchungen oder tiefergehende Gespräche beinhalten, um den Gesundheitszustand des Patienten besser zu verstehen.

3.3 Testdiagnostik

Die Testdiagnostik bezieht sich auf den Einsatz von standardisierten Messinstrumenten (Tests, Ratingsskalen, Fragebögen, standardisierten Interview), um möglichst objektive, reliable und valide Informationen über den Gesundheitszustand eines Patienten zu sammeln, Symptome zu bewerten oder bestimmte Fähigkeiten oder Merkmale zu messen (Möller, 2015).

Medizinische Tests: Hierzu gehören Labortests wie Blutuntersuchungen, Urinanalysen, bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen, CT- oder MRT-Scans sowie spezialisierte Tests wie EKGs oder EEGs. Diese Tests dienen dazu, körperliche Erkrankungen oder Anomalien zu identifizieren.

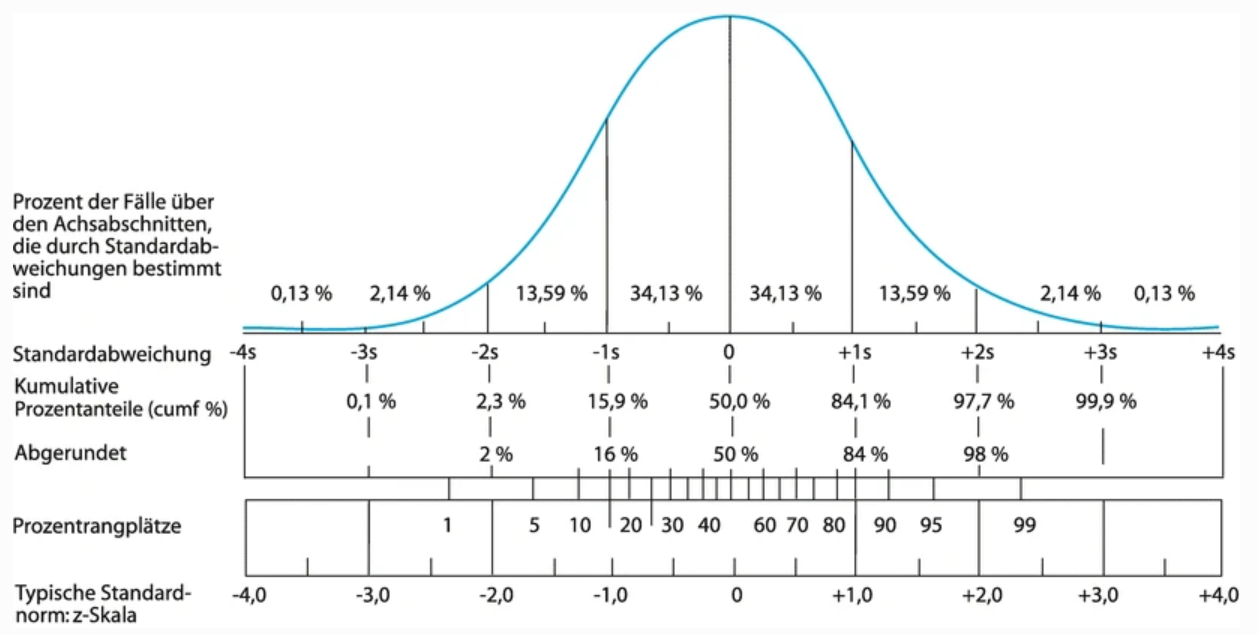

Psychologische und neuropsychologische Tests: Psychologische Tests werden eingesetzt, um die kognitive Leistungsfähigkeit, Persönlichkeitsmerkmale, psychische Störungen oder Verhaltensmuster zu erfassen. Beispiele sind IQ-Tests, Persönlichkeitstests, Projektive Tests und Leistungstests. Neuropsychologische Tests sind eine Untergruppe psychologischer Tests und fokussieren auf die Erfassung und Beurteilung kognitiver Funktionen wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache, räumliches Denken usw. Viele (neuro-)psychologische Tests sind normiert, so dass der Testwert einer Person mit den Normwerten verglichen werden kann (Abbildung 3.2).

Normwerte repräsentieren den Durchschnitt und die Streuung von Messungen in einer Population. Sie dienen als Referenzpunkte, um individuelle Ergebnisse oder Leistungen zu vergleichen und zu interpretieren.

Screening-Tests: Screening-Tests sind Kurzskalen, die verwendet werden, um eine große Personengruppe (Population) oder um einzelne Patienten schnell auf das Vorhandensein einer bestimmten Krankheit oder eines Risikofaktors zu überprüfen.

Keine Diagnosestellung anhand von Testergebnissen

Anhand von Tests und Testergebnissen werden keine Diagnosen gestellt. Testergebnisse liefern “nur” Hinweise auf das Vorliegen einer psychischen Störung. Eine Diagnosestellung basiert auf einer Kombination von verschiedenen Informationen und -quellen. Sie beinhaltet auch differentialdiagnostische Überlegungen, also die Unterscheidung eines bestimmten Gesundheitszustands oder einer bestimmten Krankheit von anderen, die ähnliche Symptome aufweisen können.

Selbstbeurteilung bezieht sich auf die Einschätzung und Bewertung einer Person über sich selbst. Dies geschieht durch Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung. Zum Beispiel kann eine Person ihre eigenen Fähigkeiten, Emotionen, Verhaltensweisen und Gedanken bewerten. Selbstbeurteilung kann subjektiv sein und von persönlichen Einstellungen, Erfahrungen und Überzeugungen beeinflusst werden. Es ist das, was eine Person über sich selbst denkt und wie sie sich selbst einschätzt.

Selbst- und Fremdbeurteilungen

Fremdbeurteilung können genauso wie Selbstbeurteilungen subjektiv sein, da sie von den Wahrnehmungen, Meinungen und Erfahrungen der Beurteilenden beeinflusst wird. Entsprechend können Angaben auch hier verzerrt bzw. fehlerbehaftet sein. Man spricht dann allgemein von einem “Bias”.

Fremdbeurteilung hingegen ist die Einschätzung und Bewertung einer Person durch andere. Sie basiert auf der Wahrnehmung, die andere Personen über das Verhalten, die Fähigkeiten oder die Persönlichkeit einer Person haben. Diese Einschätzungen können von verschiedenen Personen erhoben werden, wie z. B. Freunden, Familie, Kollegen oder Experten.

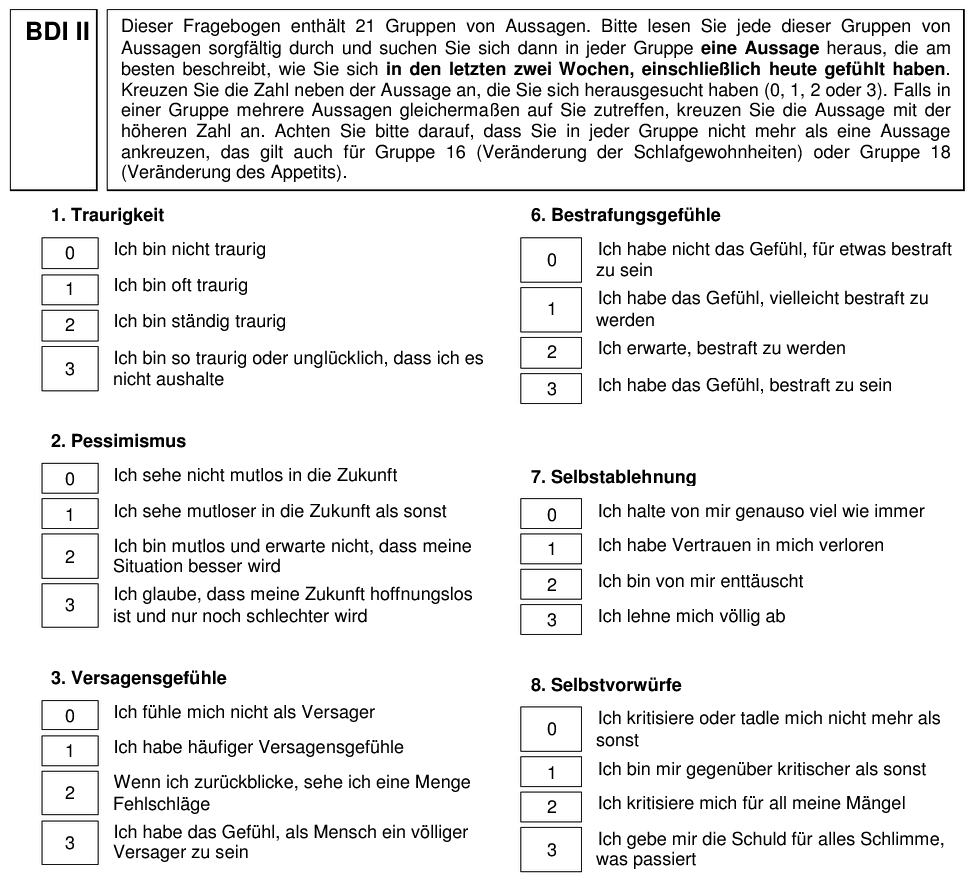

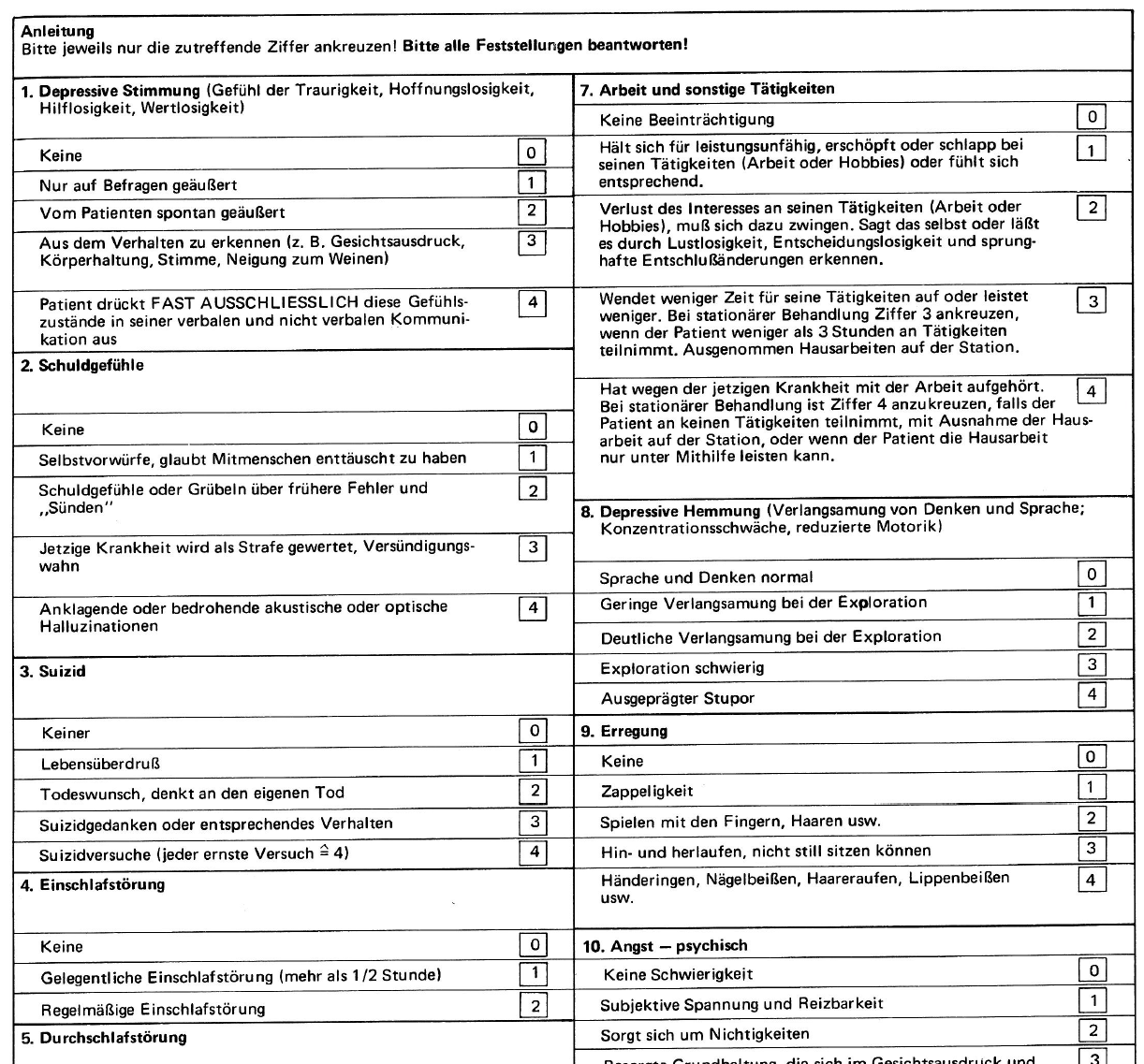

In Tabelle 3.1 sind häufig verwendete Depressionsfragebögen aufgeführt.

| Name des Fragebogens | Beschreibung | Autoren | Datum der Veröffentlichung | Anzahl der Items |

|---|---|---|---|---|

| Beck-Depressions-Inventar (BDI) | Ein häufig verwendetes Instrument zur Beurteilung der Schwere von Depressionssymptomen. Es besteht aus 21 Fragen, die die kognitive, emotionale und körperliche Ebene der Depression messen. | Beck AT, Steer RA, Brown GK | 1996 | 21 |

| Allgemeine Depressionsskala (ADS) | Ein Instrument zur Messung von depressiven Symptomen bei Erwachsenen. Der Fragebogen umfasst verschiedene Dimensionen der Depression und wird im klinischen Kontext verwendet. | Hautzinger M, Bailer M, Hofmeister D, Keller F | 2012 | 20 |

| Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-D) | Ein Fragebogen zur Erfassung von Angst und Depression bei klinischen Patienten. Es umfasst 7 Fragen zur Depression und wird oft in medizinischen Settings eingesetzt. | Herrmann C | 1995 | 7 |

| Deutsche Version der CES-D (D-CES-D) | Eine übersetzte und angepasste Version der CES-D zur Erfassung von depressiven Symptomen in der Allgemeinbevölkerung. Der Fragebogen umfasst 20 Fragen. | Hautzinger M, Bailer M | 1994 | 20 |

| Rasch-basiertes Depressions-Screening (DESC) | Ein Selbstbeurteilungsfragebogen mit zwei Parallelversionen für Depression, das sowohl zur Beurteilung der Schwere einer Depression als auch zum Depressions-Screening eingesetzt werden kann. Es ist besonders geeignet für die Diagnostik von Depression bei körperlich erkrankten Menschen sowie für wiederholte Testungen und Verlaufsmessungen. | Forkmann T, Böcker M, Wirtz M, Norra C, Gauggel S | 2020 | 22 |

| Fragebogen zur Depressionsdiagnostik für Kinder und Jugendliche (DIKJ) | Ein Instrument zur Erfassung von depressiven Symptomen bei Kindern und Jugendlichen. Es wurde für die Altersgruppe angepasst und umfasst verschiedene Aspekte der Depression. | Kühner C, Bürger C, Keller F, Hautzinger M | 2007 | 26 |

| Kinder- und Jugend-Diagnose-Checkliste (KJDC) | Ein Fragebogen zur Diagnose von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Er beinhaltet auch Items zur Erfassung von depressiven Symptomen bei dieser Altersgruppe. | Döpfner M, Görtz-Dorten A, Lehmkuhl G | 2017 | 47 |

| Depressions-Inventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ) | Ein spezifischer Fragebogen zur Erfassung von depressiven Symptomen bei Kindern und Jugendlichen. Er umfasst verschiedene Aspekte der Depression in dieser Altersgruppe. | Kühner C, Bürger C, Keller F, Hautzinger M | 2000 | 26 |

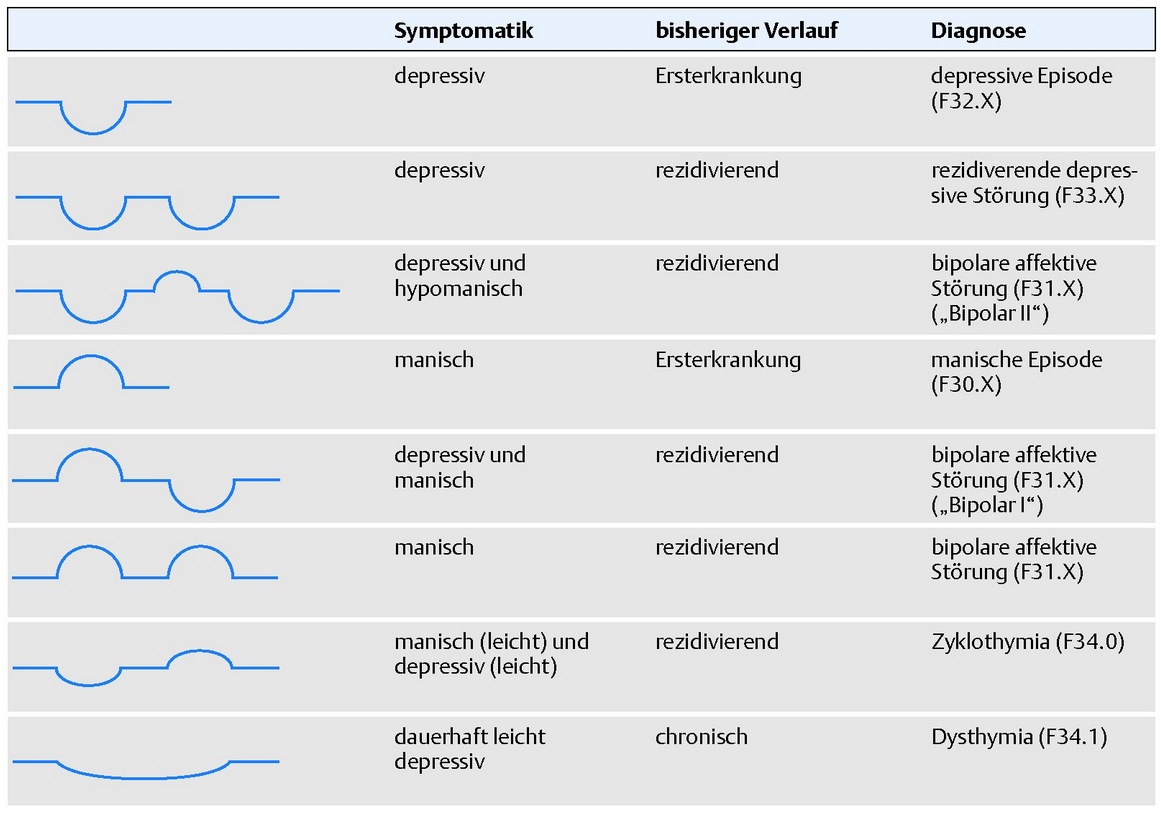

In Abbildung 3.3 ist beispielhaft ein Selbstbeurteilungsfragebogen zur Erfassung depressiver Symptome abgebildet:

In Abbildung 3.4 ist beispielhaft ein Fremdbeurteilungsfragebogen zur Erfassung depressiver Symptome abgebildet:

Das Beck Depressionsinventar wird der Patientin/dem Patienten zur Beantwortung vorgelegt. Die Hamilton Depression Rating Skala wird nach einem ausführlichen Gespräch von einem erfahrenen Therapeuten ausgefüllt.

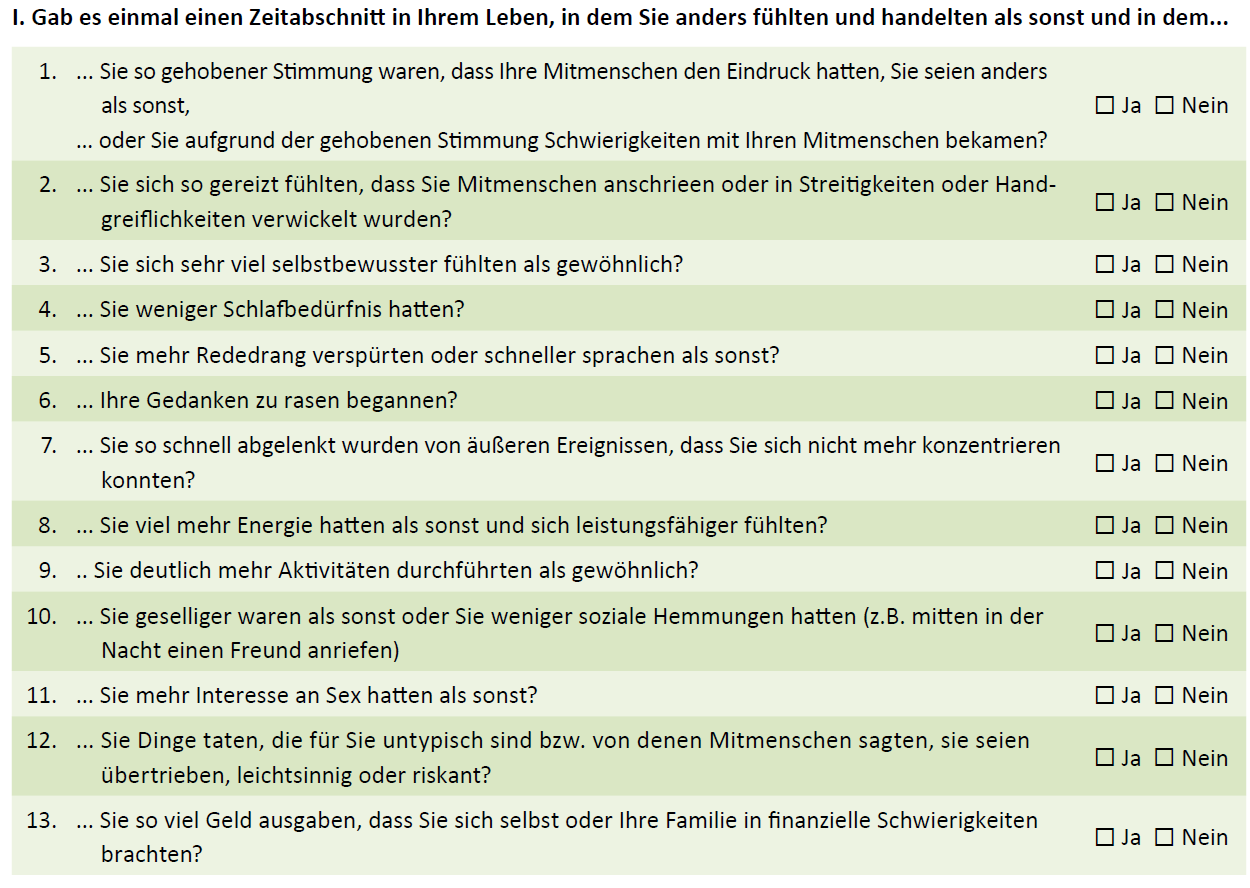

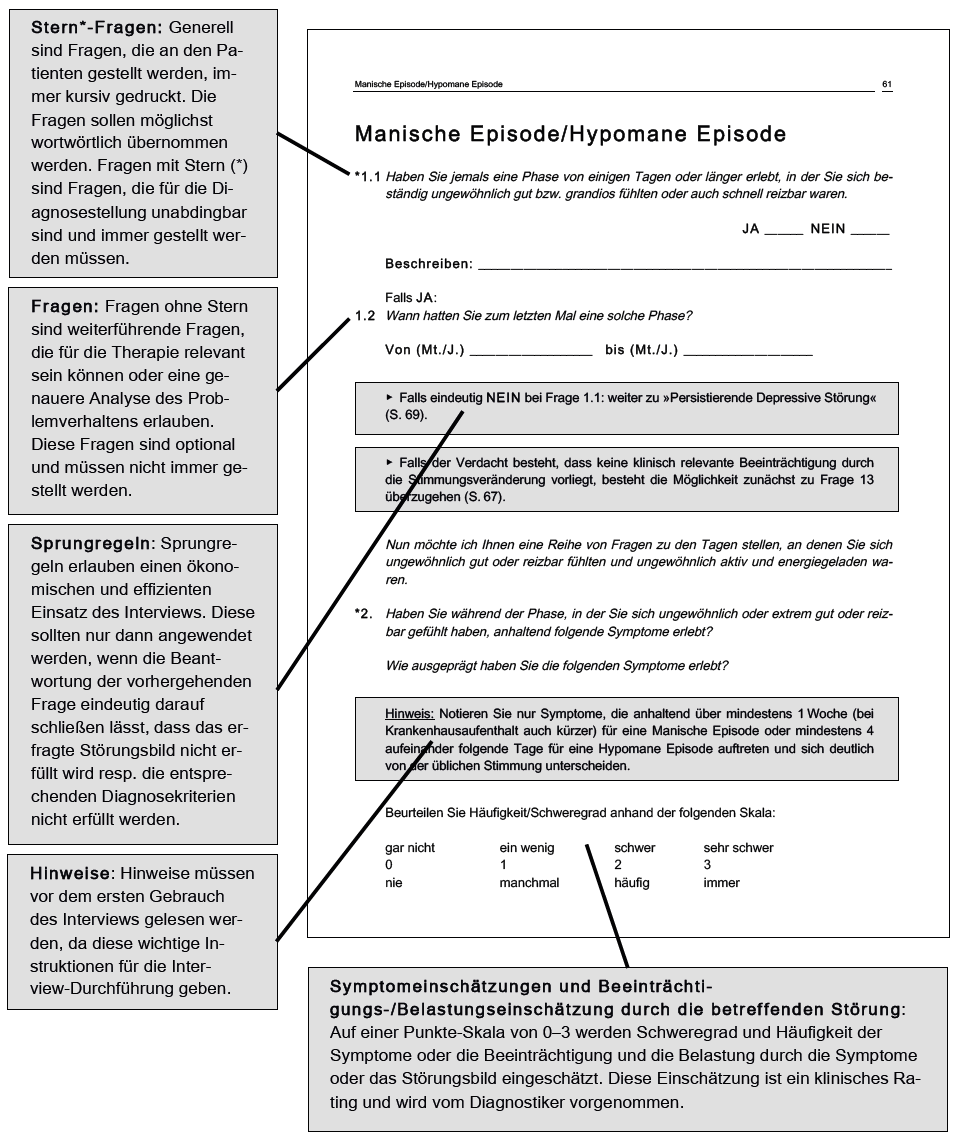

In Abbildung 3.5 findet sich ein Auszug aus dem Fragebogen zu Bipolaren Störungen. Bei der Anwendung dieses Fragebogens gilt es zu beachten, dass Patienten in einer manischen Episode keine oder eine deutlich verminderte Krankheitseinsicht haben. In einer solchen Episode können die betroffenen Patienten keine reliablen und validen Angaben machen. Der Einsatz eines Fragebogen macht daher zu diesem Zeitpunkt wenig Sinn. Alle Selbstbeurteilungs

3.4 Psychischer Befund

Der psychische Befund ist eine systematische und globale Beschreibung des psychischen Zustands einer Person. Er wird auf der Basis aller gewonnenen Informationen (Fremd- und Selbstberichte, Test- und Ratingverfahren, Interviews, Verhaltensbeobachtung etc.) erstellt und umfasst verschiedene Aspekte der psychischen Gesundheit.

Kern des psychischen Befundes ist die Psychopathologie des Patienten, die anhand der Gliederung der Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie (AMDP) erstellt wird:

- Äußeres Erscheinungsbild, Verhalten, Ausdruck

- Bewusstseinslage (z. B. wach, somnolent)

- Orientierung (Person, Ort, Situation, Zeit)

- Verhalten in der Gesprächssituation (z. B. kooperativ, Hilfe suchend, ablehnend, misstrauisch)

- Gedächtnis (Störungen der Erinnerungs- und Merkfähigkeit)

- Intelligenz

- Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit und Konzentrationsbereitschaft

- Auffassungsgabe

- Veränderungen von Sprache und Sprachproduktion (z. B. Wortkargheit, Mutismus, Rededrang, Verbalisation)

- Formales Denken (z. B. inkohärent, verlangsamt, verarmt, gehemmt)

- Inhaltliches Denken (z. B. Wahn, fixe und überwertige Ideen)

- Störungen der Wahrnehmung (z. B. Sinnestäuschungen, Halluzinationen)

- Ich-Störungen (z.B. Gedankeneingebung, -ausbreitung, -entzug, Depersonalisation

- Affektivität (z. B. euphorisch, traurig, gereizt, verflacht)

- Antrieb (z. B. gesteigert bzw. herabgesetzt)

- Psychomotorik (z. B. reduziert, kateleptisch)

- Somatoforme” Phänomene (z. B. Vitalstörungen, Konversionserscheinungen)

- Zirkadiane Besonderheiten (z. B. Ein- und Durchschlafstörungen)

- Persönlichkeit

- Sexualverhalten (z. B. Erektionsprobleme, nichtorganischer Vaginismus)

- Eigen- oder Fremdgefährdung (u.a. Suizidalität)

- Krankheitseinsicht, Krankheitsgefühl (z. B. Anosognosie)

Eine ausführliche Beschreibung der Psychopathologie und der Einbettung des Psychischen Befundes in den diagnostischen Prozess findet sich bei Linden (2003).

Psychischer Befund bei Patienten mit affektiven Störungen

Wenn die Diagnose einer affektiven Störung gestellt wird, muss im Psychischen Befund eine entsprechend Psychopathologie beschrieben werden.

Für einen Patienten mit der Diagnose “mittelgradige depressive Episode” können das folgende mögliche Symptombereiche und Symptome sein:

- Affektive Symptome: Der Patient zeigt eine anhaltende Niedergeschlagenheit und Traurigkeit. Interessenverlust und Freudeaminderung in alltäglichen Aktivitäten. Häufige emotionale Erschöpfung und Freudlosigkeit.

- Kognitive Symptome: Negative Denkmuster, insbesondere über die eigene Person (z. B. Gefühle von Wertlosigkeit, Schuldgefühle). Pessimistische Zukunftsperspektiven und das Gefühl, dass sich nichts bessern wird. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprobleme.

- Psychomotorische Aspekte: Der Patient zeigt eine gewisse psychomotorische Verlangsamung. Möglicherweise auch Agitiertheit oder Rastlosigkeit in Stresssituationen.

- Somatische Symptome: Schlafstörungen, wie Ein- oder Durchschlafprobleme oder vermehrtes Schlafbedürfnis. Veränderungen im Essverhalten, wie verminderter oder gesteigerter Appetit. Müdigkeit und allgemeine Erschöpfung.

- Soziale und Interpersonelle Aspekte: Rückzug von sozialen Aktivitäten und Isolation. Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen, möglicherweise aufgrund von Reizbarkeit oder emotionaler Taubheit.

- Selbstwahrnehmung: Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Übermäßige Selbstkritik und negative Selbstbewertung.

- Suizidgedanken und -verhalten: Gelegentlich Suizidgedanken seit ca. 3 Monaten. Aktuell keine Vorbereitung entsprechender Handlungen. Patient distanziert sich glaubhaft von diesen und kann verschiedene Gründe nennen, warum ein Suizid für sie/ihn nicht in Frage kommt.

Für einen Patienten mit der Diagnose “manische Episode” können das folgende mögliche Symptombereiche und Symptome sein:

- Affektive Symptome: Übersteigerte Stimmung, die über einen längeren Zeitraum anhält. Unangemessene Euphorie oder Reizbarkeit. Erhöhte Aktivität und gesteigerte Energie.

- Kognitive Symptome: Rasante Gedanken, schnelles Sprechen und Schwierigkeiten, den Faden zu halten. Überhöhtes Selbstwertgefühl und Größenideen. Vermindertes Schlafbedürfnis ohne spürbare Beeinträchtigung.

- Psychomotorische Aspekte: Zunahme psychomotorischer Aktivität, z. B. unruhiges Umhergehen, impulsives Handeln. Vermehrte Beteiligung an riskanten Aktivitäten ohne angemessene Einschätzung der Konsequenzen.

- Soziale und Interpersonelle Aspekte: Vermehrte soziale Aktivitäten und Kontaktfreudigkeit. Mögliche Konflikte aufgrund von Reizbarkeit und Impulsivität. Eingeschränktes Urteilsvermögen in sozialen Situationen.

- Kreativität und Ideenflucht: Übermäßige Kreativität und Ideenflucht. Schwierigkeiten, sich auf eine einzige Idee oder Aufgabe zu konzentrieren.

- Risikoverhalten: Neigung zu riskantem Verhalten, wie übermäßigem Geldausgeben oder ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Möglicherweise erhöhte Alkohol- oder Drogenkonsum.

- Funktionsbeeinträchtigung: Beeinträchtigung der sozialen, beruflichen oder schulischen Funktionen aufgrund der manischen Symptome.

Nachfolgend findet sich noch ein Beispiele eines psychischen Befundes, in dem nicht nur die affektive Symptomatik dokumentiert wird:

- “Wache, ansprechbare Patientin, vollständig orientiert zu Ort, Zeit und Situation. Es besteht anamnestisch ein zirkadianer Rhythmus. Die Patientin berichtet offen über ihre Krankheit und zeigt hierbei große Krankheitseinsicht. Auch die stationäre Aufnahme erfolgte auf Eigeninitiative der Patientin mit Unterstützung durch die Tochter. Konzentrationsstörungen bestehen grob orientierend nicht. Das Kurzzeitgedächtnis scheint intakt, bzgl. des Langzeitgedächtnis sind zwar viele Dinge aus der eigenen Vergangenheit erinnerlich, allerdings können die 3 vorgegebenen Wörter nach 10 Minuten nicht bzw. nur eines der Wörter wiedergegeben werden (die anderen beiden auch mit hinführender Hilfe nicht). Auffällig ist auch das die Patientin bzgl. der Krankheitsgeschichte eigene Aufzeichnungen zur Wiedergabe des geschehenen nutzt (erzählt nicht rein aus der Erinnerung). Das formale und inhaltliche Denken scheint Intakt. Die Patientin erwähnt hierbei von sich aus ein Sprichwort, welches sie mit sich selber verbinde: „Am Ende des Tunnels ist ein Licht” und berichtet, dass dies auch zu ihrem Leitspruch bzgl. ihres Lebens und ihrer Erkrankung geworden wäre. Halluzinationen und Wahnvorstellungen, -gedanken, -eingebungen, usw. werden verneint. Ich-Störungen sind ebenso nicht erkennbar. Die Stimmung erscheint ausgeglichen und ruhig und wird auch von der Patientin so empfunden. Sie berichtet aber, dass dies erst seit kurzem so sei und vorher Unruhe und Traurigkeit vorherrschend gewesen sein. Auch berichtet die Patientin selbst, dass es ihr nun wieder möglich sei, sich die Tage einzuteilen. Dies sei vor der Einweisung nur noch schwierig möglich gewesen. Bzgl. der Affektivität zeigt sich eine Schwingungsfähigkeit. Während vom Tod des Lebensgefährten traurig berichtet wird, strahlt die Patientin bei Erzählungen über die Enkelkinder. Eine Suizidalität besteht zum Zeitpunkt des Gespräches nicht. Die Patientin gibt an das sie Strategien entwickelt habe, sich aus negativen Gedanken zu befreien und auch die Enkelkinder sie halten würden. Zu früheren Zeitpunkten auch im Laufe der Zeit des stationären Aufenthalts haben aber suizidale Gedanken bestanden. Diese seine allerdings nicht konkretisiert worden. Es haben jedoch bereits zwei schwere Suizidversuche mit Tabletten in der Vergangenheit stattgefunden, weshalb eine erhöhte Gefahr grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann. Fremdgefährdungen bestehen aus meiner Sicht nicht.” (Quelle aktuell unbekannt)

Psychischer vs. psychopathologischer Befund

Der psychische Befund beinhaltet eine umfassende Beschreibung des psychischen Zustands einer Person, unabhängig davon, ob psychopathologische Symptome vorliegen oder nicht. Der psychopathologische Befund konzentriert sich dagegen auf das Vorhandensein, die Art und den Umfang von Anzeichen und Symptomen, die auf eine psychische Störung oder ein psychisches Problem hinweisen. Er beinhaltet eine systematische Beschreibung und Bewertung von Symptomen, die potenziell klinisch bedeutsam sind, wie Denkstörungen, emotionale Instabilität, ungewöhnliches Verhalten oder Halluzinationen (siehe AMDP-System). Ein psychischer Befund ist also umfangreicher und enthält auch funktionale Aspekte einer Person, nicht nur die Psychopathologie.

3.5 Diagnosestellung (Klassifikatorische Diagnostik)

Bei der operationalisierten klassifikatorischen Diagnostik (umgangssprachlich: messbargemachte Klasseneinteilung) wird auf der Grundlage des jeweils gültigen Diagnosesystems (d. h. ICD-10, DSM-5) geprüft, ob bei der Patientin/dem Patient hinsichtlich der Art, Dauer, Schwere und Intensität der Symptome sowie dem damit verbundenen Ausmaß an psychosozialen Funktionseinschränkungen eine affektive oder evtl. eine andere psychische Störung vorliegt. Basierend auf den erhobenen diagnostischen Kriterien wird dann eine Diagnose gestellt (siehe Abbildung 3.6).

Die klassifikatorische Diagnostik wird unterstützt und ergänzt durch die Testdiagnostik (dimensionale Diagnostik). Im Gegensatz zur klassifikatorischen Diagnostik werden bei der dimensionalen Diagnostik psychische Merkmale oder Symptome (z. B. Stimmung, Ängste, Gedächtnisleistung) nicht in diskrete Kategorien eingeordnet, sondern entlang verschiedener Dimensionen oder Kontinua betrachtet.

Die dimensionale Diagnostik geht von psychischen Merkmalen und deren Kontinuität (Merkmalsausprägung) aus und erlaubt es, verschiedene Ausprägungen von Symptomen oder Eigenschaften zu erfassen, ohne sie in diskrete Kategorien (“Schubladen”) zu zwängen.

Das erlaubt eine nuanciertere Erfassung von Symptomen und Eigenschaften, die über das Spektrum psychischer Gesundheit variieren. Somit wird auch eine bessere Erfassung von Veränderungen im Verlauf der psychischen Störung und auch im Verlauf von Behandlungen möglich.

Die Zukunft der klassifikatorischen Diagnostik

Die Klassifikation psychischer Störungen wird aus verschiedenen Gründen kontrovers diskutiert (Kapadia et al., 2020). Trotzdem ist dieses Vorgehen aktuell der klinische Standard. Allerdings zeichnet sich ab, dass dimensionale Ansätze in der Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen und stärker mit der Klassifikation kombiniert werden (Stieglitz & Jäger, 2019).

Beispielsweise erfolgt im neuen ICD-11 eine dimensionale Einschätzung der Psychopathologie der Persönlichkeit. Persönlichkeitsmerkmale werden im ICD-11 auf den Domänen “Negative Affektivität”, “Distanzierheit”, “Dissozialität”, “Enthemmtheit” und “Zwanghaftigkeit” beurteilt (Mitmansgruber, 2020).

3.6 Affektive Störungen (F30-F39)

Die Gruppe der Affektiven Störungen (F30-F39) enthält Störungen deren Hauptsymptome in einer Veränderung der Stimmung oder der Affektivität entweder zur Depression - mit oder ohne begleitende(r) Angst - oder zur gehobenen Stimmung bestehen. Dieser Stimmungswechsel wird meist von einer Veränderung des allgemeinen Aktivitätsniveaus begleitet. Die meisten anderen Symptome beruhen hierauf oder sind im Zusammenhang mit dem Stimmungs- und Aktivitätswechsel leicht zu verstehen. Die meisten dieser Störungen neigen zu Rückfällen. Der Beginn der einzelnen Episoden ist oft mit belastenden Ereignissen oder Situationen in Zusammenhang zu bringen.

Bei der Gruppe der Affektiven Störungen werden im ICD-10 insg. sieben Subkategorien unterschieden. Bei den Unterkategorie F38 und insbesondere bei F39 handelt es sich um “Platzhalter”, falls die Zuordnung zu einer der anderen Subkategorien nicht möglich ist. Nachfolgend sind alle affektiven Störungen des ICD-10 nochmals aufgeführt:

| Kategorie | Diagnosen |

|---|---|

| Manische Episode (F30.-) |

|

| Bipolare affektive Störung (F31.-) |

|

| Depressive Episode (F32.-) |

|

| Rezidivierende depressive Störung (F33.-) |

|

| Anhaltende affektive Störungen (F34.-) |

|

| Andere affektive Störungen (F38.-) |

|

| Nicht näher bezeichnete affektive Störung (F39) |

|

Hinweis: Im Systemblock müssen Sie nicht alle Unterkategorien affektiver Störungen lernen. Wichtig ist, dass Sie die Diagnosen F30, F31, F32 und F33 beschreiben können.

Bedeutung der Kategorie “Nicht näher bezeichnete psychische Störung”

Die Kategorie “Nicht näher bezeichnete psychische Störungen” im ICD-10 Kapitel V existiert aus folgenden Gründen:

- Komplexität der Diagnose: Manchmal ist es schwierig, eine genaue Diagnose für eine psychische Störung zu stellen. Es kann Situationen geben, in denen die Symptome nicht eindeutig einer spezifischen diagnostischen Kategorie zugeordnet werden können oder die Informationen für eine präzise Diagnose fehlen.

- Variabilität der Symptome: Psychische Gesundheitszustände können äußerst vielfältig sein und sich in ihren Symptomen und Verläufen stark unterscheiden. Manchmal können Symptome auch nicht vollständig der Definition einer bestimmten Störung entsprechen.

- Unzureichende Informationen: In einigen Fällen kann die Diagnosestellung durch begrenzte Informationen eingeschränkt sein. Dies könnte durch unvollständige medizinische Aufzeichnungen, mangelnde Informationen über die Symptomatik oder die Notwendigkeit weiterer Bewertungen bedingt sein.

Die Kategorie “Nicht näher bezeichnete psychische Störungen” ermöglicht es, einen Zustand zu kodieren, der eine behandlungsbedürftige psychische Störung darstellt, für den jedoch keine ausreichenden Informationen vorliegen, um eine genauere Diagnose zu stellen. Sie dient als Platzhalter, bis weitere Untersuchungen durchgeführt oder präzisere Informationen verfügbar sind, um eine genauere Diagnose zu ermöglichen.

3.6.1 Depressive Episode (F32.-)

Bei den leichten (F32.0), mittelgradigen (F32.1) oder schweren (F32.2 und F32.3) Episoden leidet der betroffene Patient unter einer gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität.

Die Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor.

Die gedrückte Stimmung verändert sich von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von so genannten “somatischen” Symptomen begleitet werden, wie Interessenverlust oder Verlust der Freude, Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust.

Abhängig von Anzahl und Schwere der Symptome ist eine depressive Episode als leicht, mittelgradig oder schwer zu bezeichnen.

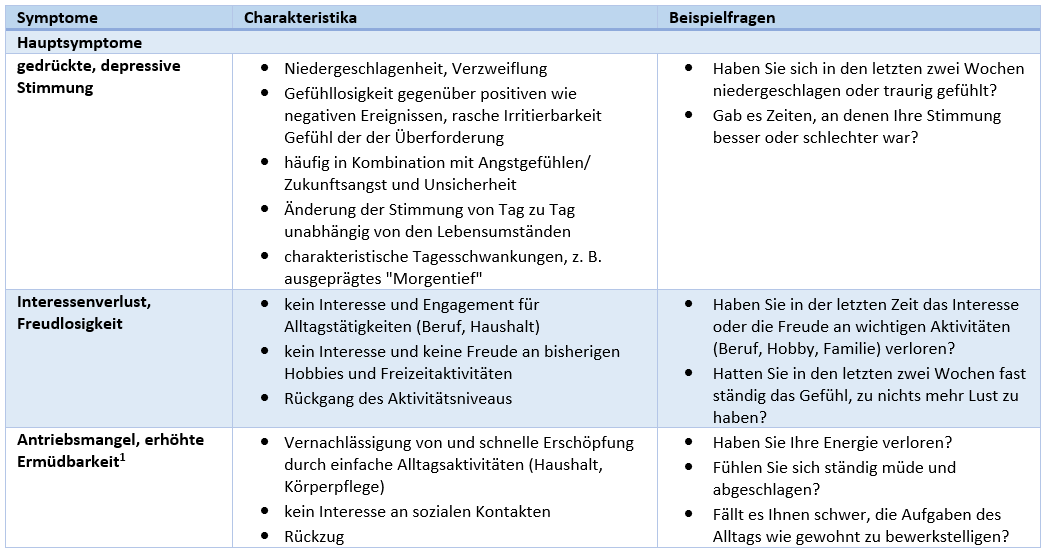

In Abbildung 3.8 und Abbildung 3.9 sind die diagnostischen Haupt- und Zusatzsymptome einer depressiven Störung aufgeführt (siehe https://www.leitlinien.de/themen/depression/version-3/kapitel-2#abb2)

3.6.2 Rezidivierende depressive Störung (F33.-)

Hierbei handelt es sich um eine Störung, die durch wiederholte depressive Episoden (F32.-) charakterisiert ist. In der Anamnese finden sich dabei keine unabhängigen Episoden mit gehobener Stimmung und vermehrtem Antrieb (Manie). Kurze Episoden von leicht gehobener Stimmung und Überaktivität (Hypomanie) können allerdings unmittelbar nach einer depressiven Episode, manchmal durch eine antidepressive Behandlung mitbedingt, aufgetreten sein. Die schwereren Formen der rezidivierenden depressiven Störung (F33.2 und .3) haben viel mit den früheren Konzepten der manisch-depressiven Krankheit, der Melancholie, der vitalen Depression und der endogenen Depression gemeinsam. Die erste Episode kann in jedem Alter zwischen Kindheit und Senium auftreten, der Beginn kann akut oder schleichend sein, die Dauer reicht von wenigen Wochen bis zu vielen Monaten. Das Risiko, dass ein Patient mit rezidivierender depressiver Störung eine manische Episode entwickelt, wird niemals vollständig aufgehoben, gleichgültig, wie viele depressive Episoden aufgetreten sind. Bei Auftreten einer manischen Episode ist die Diagnose in bipolare affektive Störung zu ändern (F31.-).

3.6.3 Anhaltende affektiven Störungen (F34.-)

Hierbei handelt es sich um anhaltende und meist fluktuierende Stimmungsstörungen, bei denen die Mehrzahl der einzelnen Episoden nicht ausreichend schwer genug sind, um als hypomanische oder auch nur leichte depressive Episoden gelten zu können. Da sie jahrelang, manchmal den größeren Teil des Erwachsenenlebens, andauern, ziehen sie beträchtliches subjektives Leiden und Beeinträchtigungen nach sich. Gelegentlich können rezidivierende oder einzelne manische oder depressive Episoden eine anhaltende affektive Störung überlagern. Die Zyklothymia (F34.0) und die Dysthymia (F34.1) sind die beiden zentralen Störungen in dieser Gruppe.

3.6.4 Manische Episode (F30.-)

Hierbei handelt es sich um eine Störung in der die Stimmung situationsinadäquat gehoben ist. Sie kann zwischen sorgloser Heiterkeit und fast unkontrollierbarer Erregung schwanken. Die gehobene Stimmung ist mit vermehrtem Antrieb verbunden, dies führt zu Überaktivität, Rededrang und vermindertem Schlafbedürfnis. Die Aufmerksamkeit kann nicht mehr aufrechterhalten werden, es kommt oft zu starker Ablenkbarkeit. Die Selbsteinschätzung ist mit Größenideen oder übertriebenem Optimismus häufig weit überhöht. Der Verlust normaler sozialer Hemmungen kann zu einem leichtsinnigen, rücksichtslosen oder in Bezug auf die Umstände unpassenden und persönlichkeitsfremden Verhalten führen.

3.6.5 Bipolare affektive Störung (F31.-)

Hierbei handelt es sich um eine Störung, die durch wenigstens zwei Episoden charakterisiert ist, in denen Stimmung und Aktivitätsniveau des Betroffenen deutlich gestört sind. Diese Störung besteht einmal in gehobener Stimmung, vermehrtem Antrieb und Aktivität (Hypomanie oder Manie), dann wieder in einer Stimmungssenkung und vermindertem Antrieb und Aktivität (Depression). Wiederholte hypomanische oder manische Episoden sind ebenfalls als bipolar zu klassifizieren.

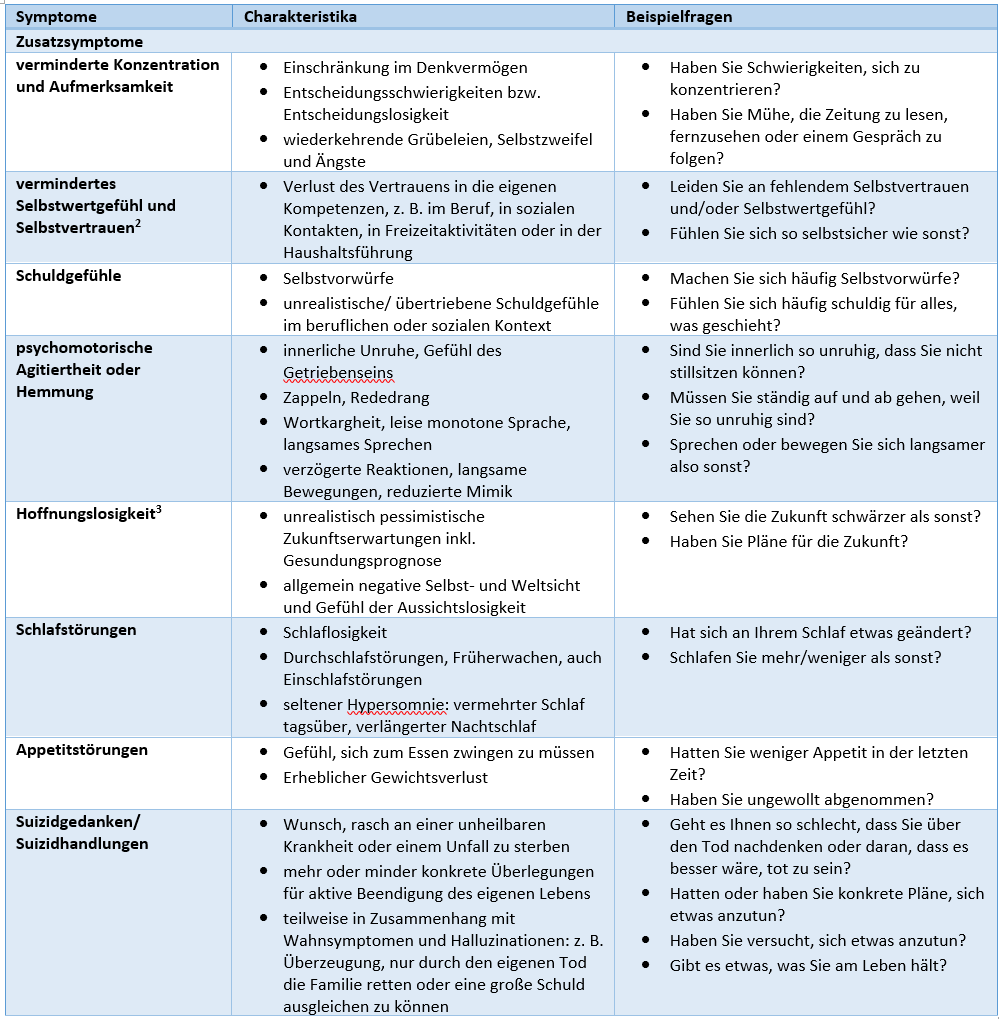

Abbildung 3.10 veranschaulicht die wesentlichen Merkmale (insb. den Verlauf) der verschiedenen affektiven Störungen (Kasper & Volz, 2009).

3.7 Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen

3.7.1 Strukturierte Interviews

Strukturierte klinische Interviews sind standardisierte Befragungen, die bei der Psychodiagnostik verwendet werden, um spezifische Informationen über Symptome und deren Verlauf zu erfassen und somit Hinweise auf das Vorliegen einer psychischen Störung zu erhalten. Teilweise können die durch strukturierte Interviews gewonnenen Informationen auch für die Behandlungsplanung verwendet werden.

Die Interviews folgen einem vordefinierten Leitfaden oder einer strukturierten Liste von Fragen, um eine systematische, reliable und valide Einschätzung zu ermöglichen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Vorteile strukturierter klinischer Interviews:

- Standardisierung: Diese Interviews folgen einem festgelegten Ablauf und verwenden vordefinierte Fragen, um eine konsistente und vergleichbare Bewertung bei verschiedenen Patienten sicherzustellen.

- Diagnostische Genauigkeit: Durch strukturierte Fragen und Protokolle können klinische Interviews eine präzisere Diagnose liefern, indem sie spezifische Symptome und Kriterien für psychische Störungen systematisch überprüfen.

- Verlässlichkeit: Die Standardisierung und Systematik dieser Interviews können zu einer erhöhten Verlässlichkeit führen, da verschiedene Interviewer bei der Bewertung ähnliche Informationen sammeln und interpretieren können.

- Validität: Validitätskriterien werden bei der Entwicklung strukturierter Interviews berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich das messen, was sie messen sollen, und die Symptome oder Merkmale der psychischen Gesundheit genau erfassen.

Beispiele für strukturierte klinische Interviews sind das “Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID)” oder das “Diagnostische Interview bei psychischen Störungen (DIPS)” (siehe Abbildung 3.11).

Strukturierte Interview sind also nützlich, da sie dazu beitragen können, subjektive Einschätzungen (Verzerrungsfehler) zu minimieren und die Objektivität bei der Erfassung von Daten zu erhöhen.

Strukturierte Interviews werden daher nicht nur in der klinischen Praxis eingesetzt, sondern sind auch in der Forschung der Standard bei der Diagnostik psychischer Störungen.

3.8 Tests

Die Diagnostik affektiver Störungen erfordert ein umfassendes Vorgehen und beschränkt sich nicht nur auf die Vergabe einer Diagnose, da die Gruppe vielschichtig und nicht einheitlich ist.

Die verschiedenen affektiven Störungen unterscheiden sich hinsichtlich der Symptomatik, dem Schweregrad, der Komorbidität, dem Verlauf sowie der Reaktion auf Behandlungen. Zusätzlich gilt es auch Lebensereignisse und Umstände zu berücksichtigen bzw. zu erfassen. Auch die Erfassung von Depressionskorrelaten (z. B. Hoffnungslosigkeit, dysfunktionale Kognitionen, Suizidalität, Persönlichkeit) ist wichtig.

Für alle diese genannten Aspekte wurden Fragebögen und Ratingsskalen entwickelt (siehe Kapitel 3.3).

Der Umfang der Diagnostik wird durch das Setting und den Anlass der Untersuchung begrenzt. Es ist nicht immer möglich und sinnvoll, alle in Leitlinien geforderten Untersuchungen durchzuführen und die Vielzahl an möglichen Testverfahren einzusetzen.

3.9 Verständnisfragen

- Welche Informationen sollen in der Anamnese bei einem Patienten mit Verdacht auf das Vorliegen einer psychischen Störung erfaßt werden?

- Erläutern Sie Selbst- und Fremdbeurteilung? Nennen Sie je ein Testverfahren.

- Erläutern Sie den Sinn und das Vorgehen bei der Differenzieldiagnostik.

- Warum werden Tests und strukturierte Interviews nicht routinemässig im klinischen Alltag durchgeführt?

- Wozu wird die Normalverteilung bei der Testdiagnostik verwendet?

- Was sind Screening-Tests und welchen Nutzen haben diese?

- Warum kann eine Diagnose nicht ausschließlich anhand der Ergebnisse von Tests gestellt werden?

- Nennen Sie ein Item (Frage) aus dem Beck-Depressionsinventar.

- Was ist ein psychischer Befund? Nennen Sie vier Bestandteile eines psychischen Befundes.

- Warum soll die Bezeichnung “Psychischer Befund” statt “Psychopathologischer Befund” in Berichten verwendet werden?

- Was versteht man unter einer operationalisierten klassifikatorischen Diagnostik?

- Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um die Diagnose einer Manischen Episode stellen zu können?

- Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um die Diagnose einer depressive Episode stellen zu können?

- Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um die Diagnose einer Dysthymie stellen zu können?

- Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um die Diagnose einer bipolaren Störung - aktuell depressive Episode stellen zu können?

- Warum gibt es sowohl im ICD-10, als auch im DSM-5 die “Nicht näher bezeichnete psychische Störung”?

- Wann sprechen wir von einem strukturierten Interview? Warum werden strukturierte Interviews bei der Diagnostik psychischer Störungen eingesetzt?

- Welche Vorteile und Grenzen sehen Sie in der Verwendung des dimensionalen Ansatzes des ICD-11 im Vergleich zu kategorialen Diagnosesystemen?

- Inwiefern beeinflussen kulturelle und gesellschaftliche Normen die Definition und Diagnostik psychischer Störungen?

- Wie gehen Sie mit mehrdeutigen oder widersprüchlichen Informationen im psychischen Befund um, insbesondere wenn sie die Diagnosestellung erschweren?

- Welche Kriterien sind bei der Auswahl psychometrischer Tests für die Diagnostik psychischer Störungen entscheidend?

- Wie bewerten Sie die Rolle von Selbst- und Fremdbeurteilungsinstrumenten in der klinischen Diagnostik?

- Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Interpretation von Testergebnissen im Kontext der Gesamtbewertung eines Patienten?