19.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird das diagnostische Vorgehen erläutert, um zu klären, ob eine Patientin/ein Patient suizidgefährdet (suizidal) ist.

Bei diesem Vorgehen gilt es aber die aktuelle Rechtssprechung zum Recht auf selbstbestimmtes Sterben zu beachten.

- Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben.

- Ein Mensch hat auch das Recht, dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen.

- Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist nicht begrenzt auf terminale Erkrankungen oder Situationen unerträglichen Leids.

Bundesverfassungsgericht: Recht auf selbstbestimmtes Sterben

“Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen.“

Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020, Urteil vom 26. Februar 2020, 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Urteil vom 26.02.2020 (BVerfGE 153, 182 ff) dem Gesetzgeber aber auch mit auf den Weg gegeben, vulnerable Menschen zu schützen und sicherzustellen, dass die Entscheidung für den Suizid tatsächlich freiverantwortlich erfolgt. Diese Freiverantwortlichkeit kann durch akute psychosoziale Belastungen, durch psychische Erkrankungen, aber auch durch den Einfluss Dritter erheblich eingeschränkt sein.

In seinem Urteil nennt das BVerfG vier Kriterien, anhand derer die Freiverantwortlichkeit beurteilt werden muss:

- die Fähigkeit, seinen Willen frei und unbeeinflusst von einer akuten psychischen Störung zu bilden und nach dieser Einsicht zu handeln

- die tatsächliche Informiertheit über alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte

- die Freiheit von unzulässiger Einflussnahme oder Druck

- die Dauerhaftigkeit und innere Festigkeit des Entschlusses

Bislang ist nach meiner Kenntnis nicht geregelt, wie und von wem die Freiverantwortlichkeit in der Praxis überprüft werden soll. Es gibt hierzu zahlreiche Diskussionspapiere, Empfehlungen und sogar Gesetzesentwürfe (z. B. Eckpunktepapier der DGPPN, Diskussionspaper der Leopoldina, Stellungnahme des BMG). Eine ausführliche Übersicht zur Problematik der Beurteilung der Freiverantwortlichkeit und Kriterien für deren Beurteilung findet sich bei Saß & Cording (2022).

19.2 Anamnese

Bei der Suizidalität handelt es sich eigentlich um ein Symptom und nicht um ein Syndrom, auch wenn im DSM-5 eine “Suizidalen Verhaltensstörung” kodiert werden kann. Die vorhandene Literatur liefert Hinweise dafür, dass sich Suizidalität entlang eines Kontinuums entwickelt, das von weniger schwerwiegenden Formen (Gedanken an den Tod oder Suizidgedanken) bis hin zu schwersten Ausprägungen der Todesabsicht (ernsthafte Suizidversuche oder vollendete Suizide) reicht.

Selbstbestimmtes Sterben

„Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen.“

Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020, Urteil vom 26. Februar 2020, 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16

Aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht ergeben sich folgenden Konsequenzen:

- Ein Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben (freiverantwortliches Sterben). Er hat auch das Recht, dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie ihm angeboten wird.

- Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist nicht begrenzt auf terminale Erkrankungen oder Situationen unerträglichen Leids.

- Der Gesetzgeber muss regeln, wann die Freiverantwortlichkeit nicht mehr gegeben ist, da diese durch akute psychosoziale Belastungen, durch psychische Erkrankungen, aber auch durch den Einfluss Dritter erheblich eingeschränkt sein kann.

Die Besonderheiten der Übergänge in diesen Phasen sind jedoch nach wie vor unzureichend erforscht, da es nur wenige methodisch fundierte (insbesondere prospektive) Studien gibt, die die Entwicklung verschiedener suizidbezogener Phänomene untersuchen (Sveticic & Leo, 2012).

In Abbildung 19.1 sind wichtige Aspekte aufgeführt, die bei einer Einschätzung der Phase bzw. dem Ausprägungsgrad der Suizidalität (Risikoeinschätzung) eine Rolle spielen und an denen sich die Anamnese entlang bewegen kann.

Fragen zur Abschätzung des Suizidrisikos (siehe Jobes, 2023; Joiner et al., 2009; Rudd et al., 2001)

Die Möglichkeit eines Suizids und den eigenen Eindruck benennen

- Haben Sie schon einmal daran gedacht, sich das Leben zu nehmen?

- Mein Eindruck ist, Sie denken darüber nach, sich das Leben zu nehmen.

Art der Suizidgedanken explorieren:

- Wie sehen diese Gedanken (Wünsche, Vorstellungen, Impulse…) aus?

- Wie oft, lange, intensiv (überwältigend) treten diese Gedanken auf?

- Wann denken Sie darüber nach? Was löst die Gedanken aus?

Umgang mit Suizidgedanken explorieren

- “Wie gehen Sie mit diesen Gedanken um?”

- “Wie beenden Sie diese Gedanken wieder?”

- “Was hat Sie bisher davon abgehalten, sich das Leben zu nehmen oder weitere Schritte in diese Richtung zu unternehmen?”

- “Wie stark ängstigt Sie der Gedanke an einen Suizid (z. B. Skala von 1-10)?”

Suizidmotive und Bedeutung der Suizidgedanken verstehen

- “Bei fast allen Menschen ist es ja so, dass hinter dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen, ein bestimmtes Bedürfnis - z.B. nach Ruhe - steht. Welches könnte das bei Ihnen sein?“, „Wollen Sie sterben, oder wollen Sie, dass etwas aufhört?”

- “Hinter der Überlegung sich das Leben zu nehmen, steckt oft der Wunsch das Leben möge besser werden. Wie muss sich das Leben für Sie verändern, damit Sie sagen können: Jetzt ist es wieder lebenswert?”.

Suizidplan

- Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie sich töten werden?

- Wann, wollen Sie sich wo, auf welche Weise das Leben nehmen? Sind die Mittel verfügbar? Gibt es einen alternativen Plan?

- Werden Sie es eher geplant tun oder eher spontan aus einem Kurzschluss heraus? Vorbereitungen, Probehandlungen, vorangegangene Versuche

- Haben Sie Vorbereitungen getroffen (Medikamente gesammelt, Abschiedsbrief geschrieben etc.)?

- Haben Sie Probehandlungen durchgeführt (Ort aufgesucht, Seil geknüpft etc.)?

- Haben Sie schon einmal oder mehrmals versucht sich das Leben zu nehmen? (Art der Krise, Ablauf des Suizidversuchs, Intensität des Wunsches zu sterben erfragen, Reaktionen des Umfeldes, „Wie ging es danach für Sie weiter?“, Bedauern darüber überlebt zu haben?: Ähnlichkeiten und Unterschiede zur heutigen Situation explorieren)

Zeit einschätzen

- “Mal angenommen, die Situation ändert sich nicht oder wird sogar noch schlimmer. Wie lange können Sie es wohl noch ertragen, ohne etwas in die Richtung zu unternehmen, sich zu töten?“

- “Vielleicht gibt es noch einen Teil in Ihnen, der noch Bedenkzeit will. Wie viel Zeit können Sie diesem Teil noch geben?“

- “Wie entschlossen sind sie ihre Suizidgedanken in die Tat umzusetzen (Skala 1-10)?”

Soziale Eingebundenheit explorieren

- “Wer weiß eigentlich davon, dass Sie manchmal mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen? Wie wäre das für Ihre Frau, wenn sie das wüsste? Wie würde sie reagieren?”

- “Wer wird am meisten davon betroffen sein, wenn Sie sich umbringen? Wie wird die Ihnen wichtigste Person darauf reagieren?”

- “Angenommen, ich würde Ihre Schwester fragen, ob sie Ihnen die Selbsttötung empfiehlt oder ob sie eher ihr Weiterleben schätzen würde? Und wer in der Familie würde in Zukunft gern als lebender Mann mit Ihnen zu tun haben? Und wenn ich Ihre Mutter fragen könnte, wie würde sie Ihnen raten?”

Wahrnehmung eine Last für andere zu sein

- “Manchmal denken Leute in ihrer Situation, dass es für andere besser sei, wenn sie tot wären. Haben Sie auch solche Ideen?“ „Fühlen Sie sich manchmal als eine Last für andere?”

19.3 Klassifikation

19.3.1 Präsuizidales Syndrom

Ein erste Klassifikation stammt von dem Wiener Psychiater Erwin Ringel, der anhand der Auswertung von über 700 Suizidversuchen in Wien das Konzept des “präsuizidales Syndroms” postuliert hat (Ringel, 1951). Nach Ansicht von Ringel ist das präsuizidale Syndrom gekennzeichnet durch:

- Einengung in persönlichen Möglichkeiten

- situativ, dynamisch, zwischenmenschlich und wertspezifisch

- hervorgerufen durch Lebensereignisse; eigenes Fehlverhalten oder mangelnde Fähigkeiten

- im affektiven Erleben reduziert auf depressive Gefühle und Angst

- Frustration und Aggressionen gegen die eigene Person

- Selbstmordphantasien (vage bis konkret, aktiv herbeigeführt bis zwanghaft)

Die drei Merkmale beeinflussen einander im Sinne einer Verstärkung und führen nach Ansicht von Ringel, sofern nicht interveniert wird, zur Selbstmordhandlung (siehe auch Ringel, 1953)

19.3.2 ICD-10

In der ICD-10 ist Suizidalität ein Symptom und keine Diagnose. Suizidversuche können unter dem Code Z91.- (Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert) oder dem Code F60.- (Spezifische Persönlichkeitsstörungen mit parasuizidalen Handlungen und Suizidversuchen) verschlüsselt werden.

Im Multiaxialen Klassifikationssystem für Kinder und Jugendlichen (Remschmidt et al., 2017) können Suizidversuche als vorsätzliche Selbstbeschädigung auf der vierten Achse im Abschnitt X60-84 klassifiziert werden.

19.3.3 ICD-11

Im ICD-11 kann ein Suizidversuch im Abschnitt QC4 (Gesundheitsprobleme in der Eigenanamnese) mit der Ziffer QC4B (Selbstbeschädigung in der Eigenanamnese) verschlüsselt werden.

19.3.4 DSM-5

Im DSM-5 kann die Diagnose einer Suizidalen Verhaltensstörung gestellt werden. Folgende Kriterien müssen erfüllt sein:

- Die Person hat innerhalb der letzten 24 Monate einen Suizidversuch unternommen.

- Beachte: Ein Suizidversuch ist ein selbstinitiierter Verhaltensablauf einer Person, die zum Zeitpunkt einer Initiierung annimmt, dass der Ablauf der Handlung zu ihrem eigenen Tod führt. Der „Zeitpunkt der Initiierung“ ist der Zeitpunkt, an dem das Verhalten eingetreten ist, das die Anwendung der Methode beinhaltet.

- Die Tat erfüllt nicht die Kriterien für Nichtsuizidale Selbstverletzungen – d. h., sie beinhaltet keine Selbstverletzungen, die der Körperoberfläche zum Zweck der Entlastung von negativen Gefühlen, von einem kognitiven Zustand oder zur Herbeiführung eines positiven Gefühls zugefügt werden.

- Die Diagnose bezieht sich nicht auf Suizidgedanken oder Suizidvorbereitungen.

- Die Tat wurde nicht während eines Delirs oder eines Zustandes der Verwirrtheit initiiert.

- Die Tat wurde nicht ausschließlich aufgrund eines politischen oder religiösen Ziels ausgeführt.

- Bestimme, ob:

- Aktuell: Nicht mehr als 12 Monate seit dem letzten Versuch.

- Frühremittiert: 12–24 Monate seit dem letzten Versuch.

aus: DSM-5-Kriterien der Suizidalen Verhaltensstörung (aus Falkai et al., 2018, S. 1096 ff.)

Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV)

Bei der Beurteilung der Suizidalität gilt es Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) von tatsächlichen Suizidhandlungen abzugrenzen. NSSV bezieht sich auf absichtliche Handlungen, bei denen eine Person sich selbst Schaden zufügt, jedoch ohne die Absicht, sich das Leben zu nehmen. Dieses Verhalten kann verschiedene Formen annehmen, darunter:

- Selbstverletzendes Schneiden oder Ritzen: Das Verwenden von scharfen Gegenständen, um die Haut zu schneiden, wodurch Schmerz und physische Verletzungen entstehen.

- Verbrennen: Die Anwendung von Hitze, wie das Berühren von heißen Oberflächen oder das Verwenden von Feuer, um Verbrennungen zu verursachen.

- Schlagen oder Boxen: Das Schlagen von sich selbst, um Schmerzen zu verursachen.

- Kratzen: Das wiederholte Kratzen der Haut, um Rötungen oder Schürfwunden zu erzeugen.

- Andere Formen von Selbstverletzung: Dies könnte das Zufügen von Verletzungen durch andere Methoden oder das Verwenden von Substanzen zur Schmerzverursachung umfassen.

NSSV weist auf psychische Probleme bzw. emotionale Belastung hin und kann verschiedene Funktionen haben:

- Emotionsregulationsstrategie: Einige Menschen nutzen NSSV als Mittel zur Bewältigung von aversiven Emotionen wie Traurigkeit, Wut, Frustration oder Leere. Das Selbstverletzen kann vorübergehende Erleichterung bringen und als Ventil für emotionale Spannungen dienen.

- Selbstbestrafung: Einige Menschen verwenden NSSV als Form der Selbstbestrafung, oft aufgrund von Schuldgefühlen, Scham oder negativen Selbstbewertungen.

- Kommunikation der emotionalen Belastung: Für manche Menschen kann NSSV eine Möglichkeit sein, die innere emotionale Belastung (den inneren Schmerz, das innere Leid) der Umwelt zu zeigen, wenn die verbale Kommunikation schwerfällt.

- Selbstkontrolle: In bestimmten Situationen kann NSSV als Möglichkeit dienen, eine gewisse Kontrolle über das eigene Erleben zu behalten. Das bewusste Zufügen von körperlichem Schmerz kann als Mittel der Selbstkontrolle in Zeiten empfunden werden, in denen andere Bereiche des Lebens außer Kontrolle geraten.

19.4 Fragebögen

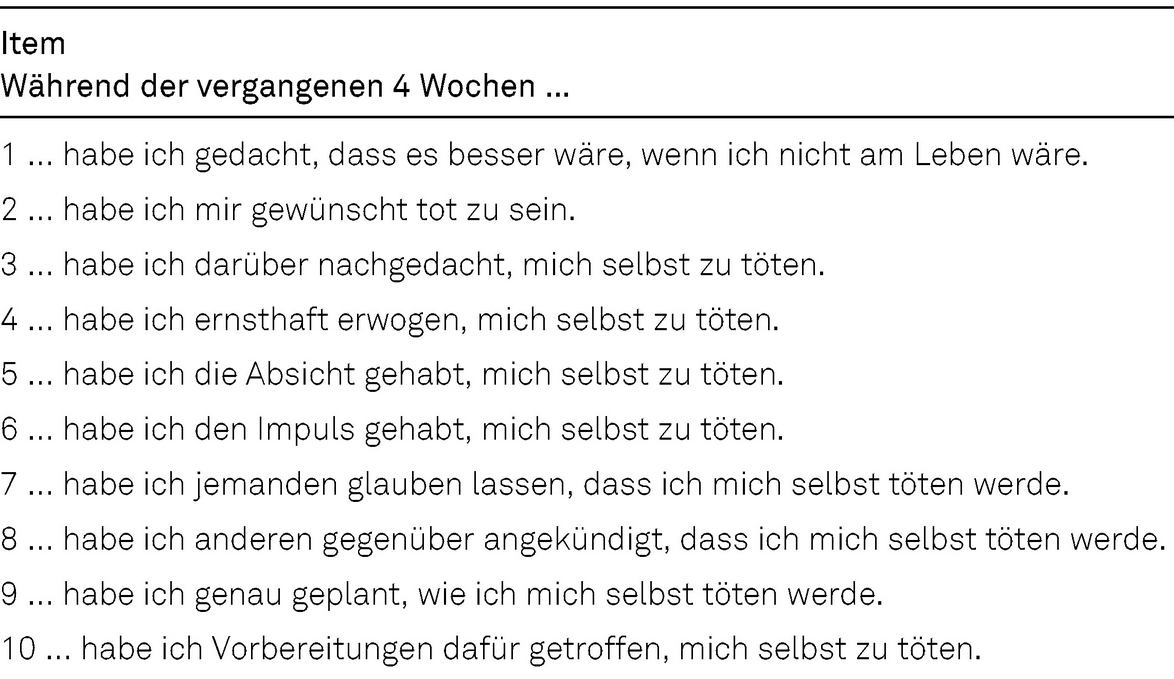

Zur Einschätzung der Suizidalität gibt es eine Reihe von Fragebögen (Selbstbeurteilungen). In Abbildung 19.2 ist beispielhaft die Skala Suizidales Erleben und Verhalten (SSEV) abgebildet, die von Teismann et al. (2021) kürzlich für den deutschen Sprachraum neue entwickelt wurde.

19.5 Verständnisfragen

- Welche gesetzlichen Regelungen und Einschränkungen gibt es in Deutschland in Bezug auf das Recht auf selbstbestimmtes Sterben?

- Wie wird in der deutschen Gesetzgebung und Ethikdebatte der Konflikt zwischen dem Schutz des Lebens und dem Recht auf Selbstbestimmung im Kontext von Suizid und Sterbehilfe diskutiert?

- Nennen Sie zwei der vier Kriterien, anhand derer die Freiverantwortlichkeit bei einer Entscheidung auf selbstbestimmtes Sterben beurteilt wird.

- Welche Rolle spielen Organisationen wie Sterbehilfevereine in Deutschland, und wie wird ihre Arbeit aus rechtlicher und gesellschaftlicher Perspektive bewertet?

- Was versteht man unter Suizidalität, und wie unterscheidet man zwischen suizidalen Gedanken, Absichten und Handlungen?

- Welche psychosozialen, biologischen und umweltbedingten Risikofaktoren können die Entstehung von Suizidalität begünstigen?

- Welche Schutzfaktoren können das Risiko für suizidales Verhalten verringern?

- Welche standardisierten Instrumente oder Fragebögen werden in der Diagnostik von Suizidalität eingesetzt, und welche Vor- und Nachteile haben sie?

- Welche Aspekte sind besonders wichtig, um in einem klinischen Interview das Suizidrisiko einer Person einzuschätzen?

- Wie kann man Suizidalität von anderen psychischen Zuständen wie Hoffnungslosigkeit, schwerer Depression oder impulsivem Verhalten abgrenzen?

- Welche ethischen Herausforderungen können bei der Diagnostik von Suizidalität auftreten, insbesondere im Hinblick auf Vertrauen und Schweigepflicht?

- Anhand welcher Aspekte erfolgt in der klinischen Praxis ein Risikoabschätzung?

- Was versteht man unter “Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten”?

- Welche diagnostischen Kriterien und Abgrenzungen sind wichtig, um nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten von anderen psychischen Störungen oder suizidalem Verhalten zu unterscheiden?

- Nennen Sie zwei Gründe, warum Patienten sich ohne suizidale Absicht selbst verletzen.