12.1 Einleitung

“Die Pathophysiologie der ADHS ist komplex und umfasst vermutlich eine „ätiopathogenetische Kaskade“, bei der unterschiedliche Pathomechanismen miteinander verzahnt sind und ineinander greifen.” (Sobanski et al., 2015).

Folgende Anforderungen müssen an ein gutes ätiologisches Modell gestellt werden:

- Es muss die unterschiedliche (paradoxe) Wirkung der Medikation erklären.

- Es muss erklären, warum es verschiedene Subtypen der Störung gibt.

- Es muss erklären, warum bestimmte psychische Störungen gehäuft komorbid auftreten.

- Es muss die hohen genetischen Konkordanz bei der Störung erklären.

- Es muss die Veränderungen der Symptomatik über die Zeit (inkl. Remission) erklären.

- Es muss erklären, in wie psychosoziale Faktoren einen Einfluss auf die Entstehung und Aufrechterhaltung haben.

- Es muss erklären, welche Rolle Risikofaktoren spielen.

12.2 Neurobiologische Aspekte

Neurobiologische ätiologische Modelle der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zielen darauf ab, die zugrunde liegenden biologischen Faktoren zu verstehen, die zur Entwicklung und Manifestation dieser neurologischen Entwicklungsstörung beitragen. Es wurden verschiedene neurobiologische Modelle vorgeschlagen, die das komplexe Zusammenspiel zwischen genetischen, neurochemischen und strukturellen Aspekten beschreiben. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte dieser Modelle charakterisiert:

- Genetische Faktoren

- Erblichkeit: Die Forschung weist auf eine starke genetische Komponente bei ADHS hin. Zwillings-, Familien- und Adoptionsstudien deuten auf eine geschätzte Erblichkeit von etwa 70-80 % hin.

- Polygene Natur: ADHS gilt als polygen, d. h. es sind mehrere Gene mit geringen individuellen Auswirkungen beteiligt. Gene, die mit Neurotransmittersystemen wie Dopamin und Noradrenalin in Verbindung stehen, scheinen eine besondere Rolle zu spielen.

- Neurotransmitter-Dysregulation

- Dopamin und Noradrenalin: Die Dysregulierung der Neurotransmittersysteme Dopamin und Noradrenalin ist ein zentraler psychopathologischer Prozess. Diese Systeme sind entscheidend für Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und exekutive Funktionen. Genetische Variationen in Dopaminrezeptorgenen (z. B. DRD4, DRD5) werden häufig im Zusammenhang mit ADHS untersucht.

- Strukturelle und funktionelle Gehirnanomalien

- Frontale Kortexdysfunktion: Der präfrontale Kortex, eine Region, die für exekutive Funktionen zuständig ist, scheint betroffen zu sein. Es gibt Hinweise auf strukturelle Anomalien und verminderte Aktivität in diesem Hirnareal.

- Striatale Dysfunktion: Das Striatum, das an der Belohnungsverarbeitung und der motorischen Kontrolle beteiligt ist, weist bei Personen mit ADHS eine veränderte Funktion auf.

- Neuroentwicklungsbedingte Faktoren

- Pränatale und perinatale Faktoren: Pränatale und perinatale Risikofaktoren wie Rauchen der Mutter, Frühgeburtlichkeit und niedriges Geburtsgewicht wurden mit einem erhöhten ADHS-Risiko in Verbindung gebracht.

- Neurokognitive Beeinträchtigungen

- Exekutive Dysfunktion: ADHS ist häufig durch Defizite bei den exekutiven Funktionen gekennzeichnet, einschließlich Problemen mit dem Arbeitsgedächtnis, der Hemmung und der kognitiven Flexibilität.

- Dysregulation des Belohnungssystems

- Belohnungsmangelhypothese: Einige Modelle gehen von einer Belohnungsmangelhypothese aus, die besagt, dass Personen mit ADHS stimulierende Aktivitäten suchen, um ein unteraktives Belohnungssystem zu kompensieren.

- Neuroinflammation und Beteiligung des Immunsystems

- Entzündungsprozesse: Neue Forschungsarbeiten untersuchen die Rolle der Neuroinflammation und der Dysregulation des Immunsystems bei ADHS.

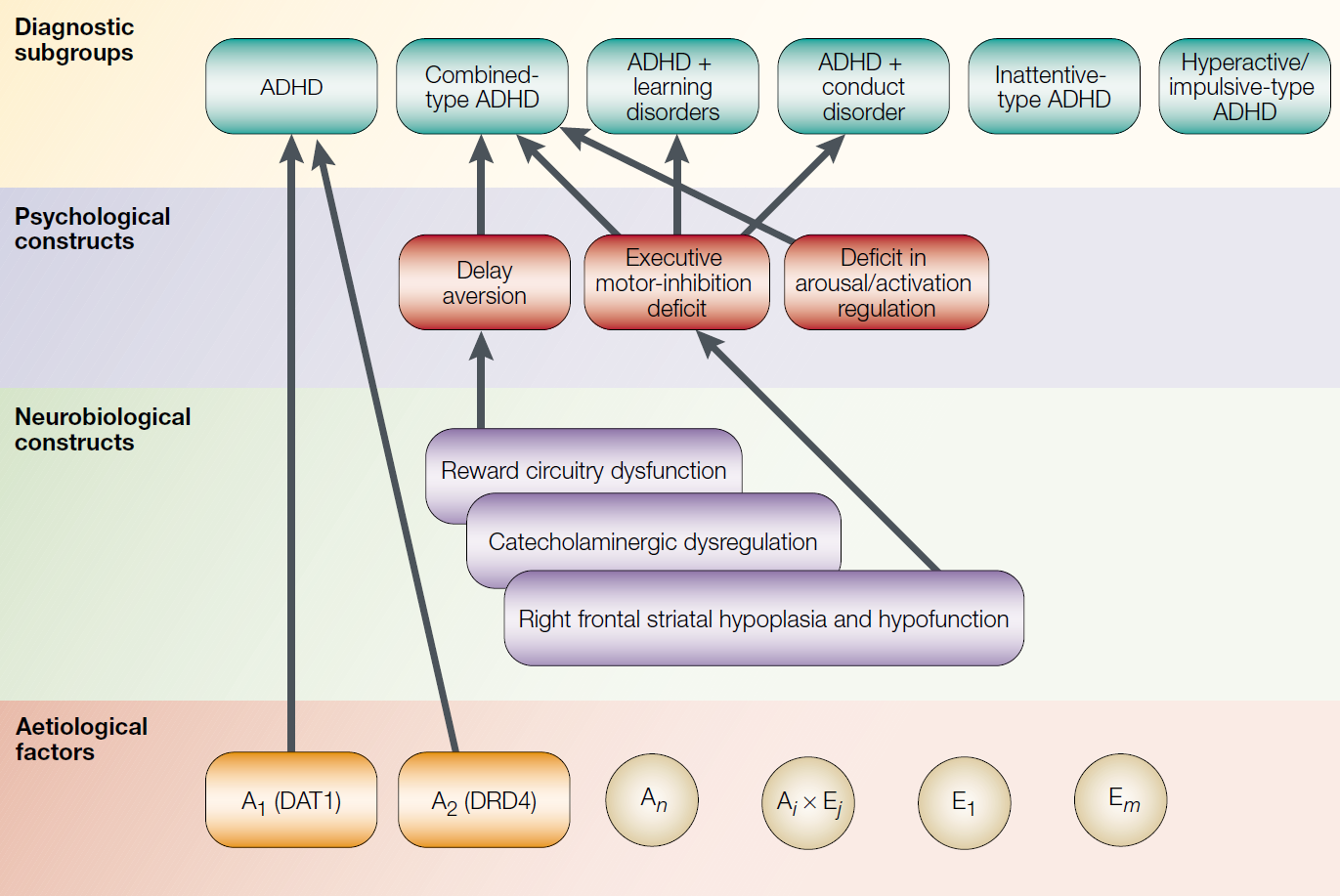

Es ist wichtig zu beachten, dass sich aufgeführten Modelle und Faktoren nicht gegenseitig ausschließen, und die Interaktion zwischen genetischen und umweltbedingten Faktoren trägt wahrscheinlich zu der bei ADHS beobachteten Heterogenität bei (siehe Abbildung 12.1).

Umwelt bzw. psychosoziale Faktoren kommen bei dem abgebildeten Modell in den Faktor E (environmental factors) und A x E (gene–environment interactions) zum Tragen.

@kieling2008

Endophänotypen

Endophänotypen sind vererbbare Merkmale, die sich aus Labormessungen wie elektroenzephalographischen Anomalien, neurokognitiven Leistungsdefiziten und gestörter Erkennung von Gesichtsemotionen ableiten lassen. Sie treten sowohl bei Patienten als auch bei ihren nicht betroffenen Verwandten auf (siehe Iacono, 2018).

12.3 Psycho-soziale Aspekte

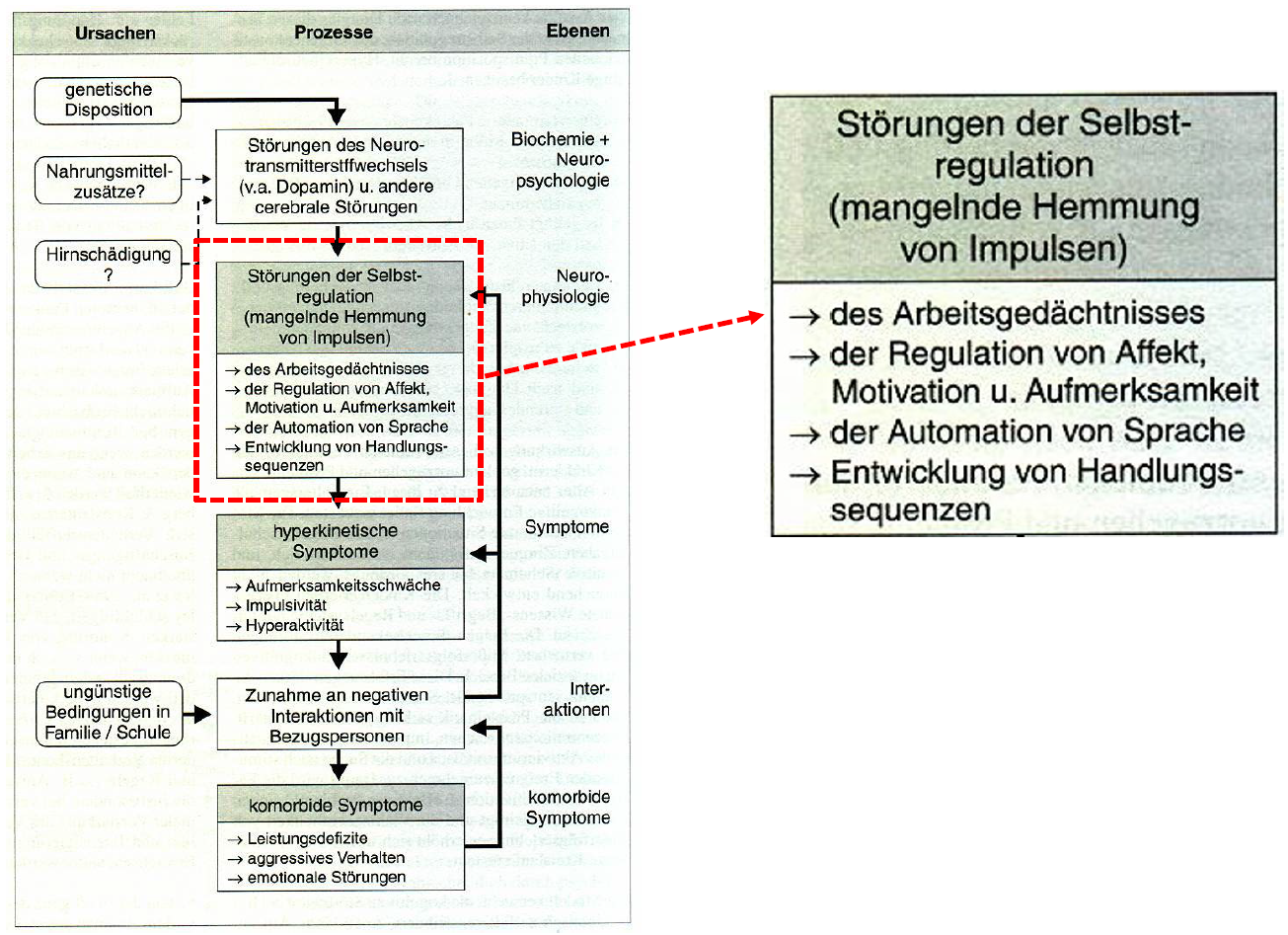

Trotz der starken neurobiologischen Faktoren, die in der Pathophysiologie der ADHS eine Rolle spielen, dürfen psychosoziale Faktoren nicht übersehen werden. In Abbildung 12.2 ist vereinfacht ein ätiologisches Modell dargestellt, bei dem auch neurokognitiven Störungen der Patienten und die mit der ADHS-Symptomatik einhergehenden negativen Konsequenzen berücksichtigt werden. Die Abbildung eignet sich auch gut für die Psychoedukation der Bezugspersonen.

Wüstner et al. (2019)

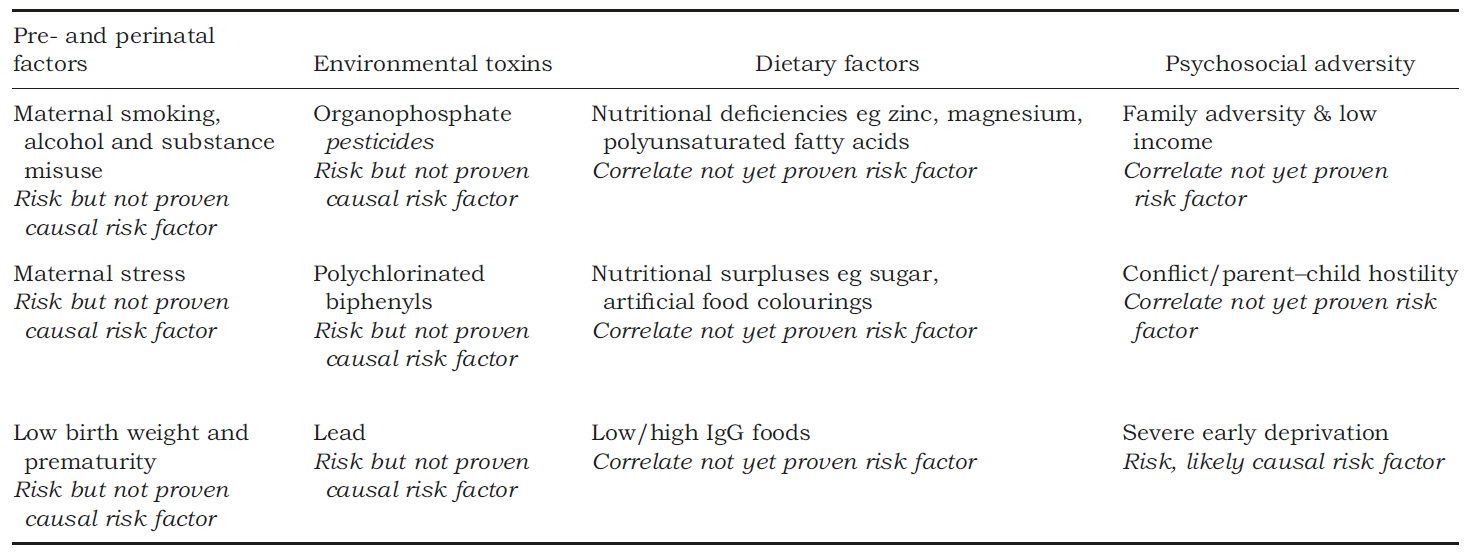

In Abbildung 12.3 sind die am häufigsten untersuchten Umweltfaktoren bei ADHS zusammengestellt (Thapar et al., 2012).