7.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird das diagnostische Vorgehen bei Verdacht auf das Vorliegen einer Schizophrenie erläutert.

7.2 Anamnese und Exploration

Die Diagnosestellung basiert auf einer Reihe von Informationsquellen. Hierzu gehört die Anamnese, der psychische Befund und ggfs. eine strukturierte Befunderheblung (z. B. mittels SCID-5) sowie testpsychologische Verfahren in Form von Fragebögen und Checklisten.

Die Symptomatik psychotischer Patienten ist oft eindrücklich und charakteristisch, (z. B. das Berichten akustischer Halluzinationen) so dass relativ schnell eine grobe diagnostische Einordnung (F2) möglich ist.

Problematisch ist allerdings die Akuität (Eigenschaft einer Erkrankung, schnell bzw. akut zu verlaufen) der Symptomatik, die die Anamneseerhebung massiv erschweren kann. Symptome wie

- mangelnde Krankheitseinsicht und nicht vorhandenes Problemverständnis,

- Argwohn und Misstrauen,

- Wahnideen,

- neurokognitive Störungen und

- ggfs. sprachliche oder kulturelle Barrieren

können die Informationsgewinnung extrem behindern.

Wenn eine Anamnese durchführbar sein sollte, sollten folgende Aspekte eine Rolle spielen:

- Art und Dauer der Auffälligkeiten

- Affekt und kognitive Funktionen

- übliche Verhaltensweisen des Patienten

- wichtige Lebensereignisse aus der jüngeren Vergangenheit

- aktuelle wichtige Belastungsfaktoren

- soziale Netz

- Substanzgebrauch

- Suizidalität

- Frühwarnzeichen

- Angst und Anspannung

- vermehrte Reizbarkeit und/oder Aggressivität

- Antriebs- und Interessenverlust

- Leistungsabfall in Schule oder Beruf

- sozialer Rückzug

- Auftreten ungewöhnlicher Vorstellungen

- Denkstörungen

- Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen

- Schlafstörungen

- Appetitveränderungen

- etc.

7.3 Psychischer Befund

Der Psychische Befunde wird bei einem Patienten mit einer Schizophrenie genauso wie bei den affektiven und allen anderen psychischen Störungen erstellt (AMDP, 2022; Saß & Hoff, 2016; Stieglitz et al., 2017).

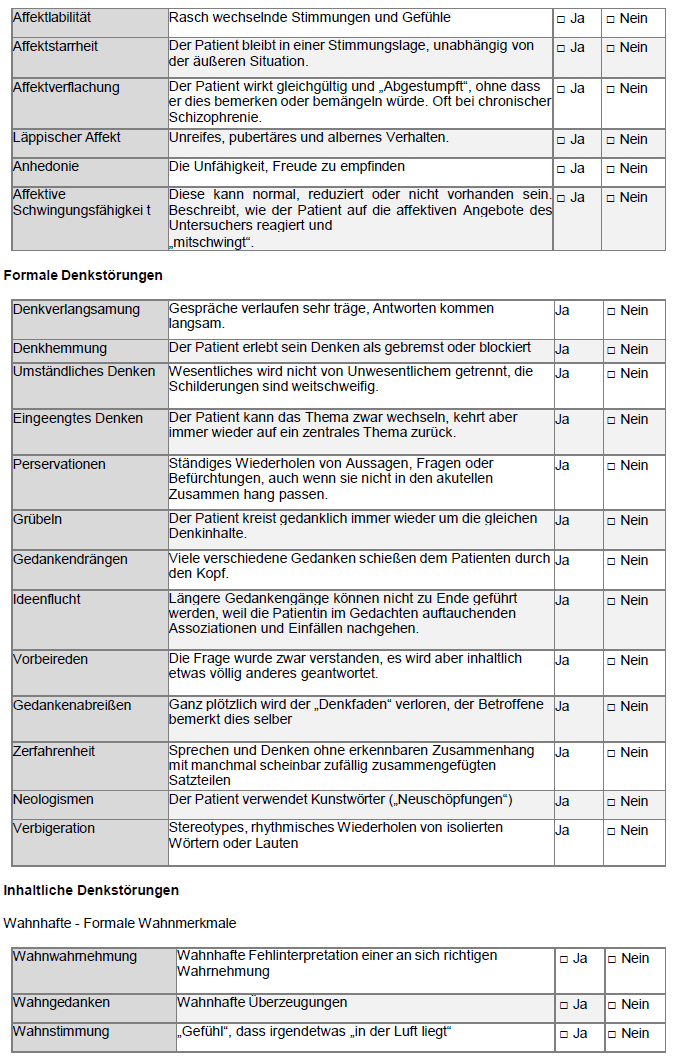

In Abbildung 7.1 ist eine Ausschnitt aus der Dokumentation der Psychopathologie (in Anlehung an das AMDP-System) abgebildet.

Beispiel eines psychischen Befundes bei einem Patienten mit Verdacht auf das Vorliegen einer Schizophrenie

„Bei Aufnahme zeigt sich ein wacher, bewusstseinsklarer, allseits orientierter Patient. Im Kontakt ist er um freundliche Zuwendung bemüht, dabei wenig misstrauisch. Psychopathologisch imponierend ist das gut systematisierte Wahngebäude hoher Wahndynamik mit multiplen Beziehungs- und Verfolgungsideen, Wahnwahrnehmung und illusionärer Verkennung. Sinnestäuschungen oder psychotische Ich-Störungen sind im Gespräch nicht eruierbar. Subjektiv beklagt der Patient eine ängstlich-besorgte Grundhaltung mit deutlicher Herabgestimmtheit aber gut erhaltener Schwingungsfähigkeit. Formal fallen deutliche Antwortlatenzen auf, der Gedankenduktus scheint zäh, teilweise sprunghaft. Kognitiv sind Konzentrationsschwierigkeiten erkennbar, die Überprüfung der Merkfähigkeit bleibt ohne auffälligen Befund, die Auffassung scheint beeinträchtigt. In der Überprüfung der Abstraktionsfähigkeit mittels Sprichworten zeigen sich deutlich konkretistische Antworttendenzen mit thematischem Bezug auf das vom Patienten beschriebene wahnhafte Erleben. So erklärt er „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ derart, dass das naturgemäß so sei, außer der Baum habe sehr weitläufige Verästelungen. Nochmals darauf hingewiesen, dass nach der übertragenen Bedeutung des Sprichwortes gefragt sei, antwortet der Patient, bei dem Apfel könne es sich möglicherweise um den Nebenverdächtigen, beim Stamm um den Hauptverdächtigen handeln. Unterschiedsfragen werden prompt und konkret beantwortet. Von fremd- oder selbstaggressiven Tendenzen kann sich der Patient zur Zeit glaubhaft distanzieren. Eine Krankheitseinsicht bestand nicht.“

Entnommen aus: H.J. Möller, G. Laux & Deister, A. (2013). Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Stuttgart: Thieme. 2.2 Informationsquellen und Erfassungsmethoden

Wahnkriterien

Wahn ist gekennzeichnet durch eine gestörtes inhaltliches Denken (insb. Ideen- und Urteilsbildung). Jaspers (2013) hat drei Wahnkriterien postuliert:

- die subjektive Gewißheit,

- die Unkorrigierbarkeit durch Erfahrungen oder zwingende logische Argumente und

- die Umöglichkeit des Inhaltes

Wahnhafte Inhalte kreisen um Verfolgung, Vergiftung, Verarmung, Vernichtung, Weltuntergang, Eifersucht, Versündigung, Beeinträchtigungen jeglicher Art, besondere Berufung, Fähigkeiten, Abstammung oder Bedeutung (Größenwahn) etc. Einige sind verstehbar als verzerrter („verrückter“) Ausdruck von tiefen Sehnsüchten und Ängsten. Bitte beachten Sie, dass das 3. Kriterium (die Unmöglicheit des Inhaltes) in der Literatur kritisch diskutiert wird. Es ist schwierig, klare Grenze zwischen kulturell akzeptierten Überzeugungen und wahnhaften Inhalten zu ziehen, da es keine universelle Definition von “Unmöglichkeit” gibt.

7.4 Klassifikatorische Diagnostik

7.4.1 ICD-10

In Tabelle 7.1 sind die verschiedenen Unterkategorien in der Gruppe “Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (F2)” der ICD-10 aufgeführt.

| Code | Bezeichnung |

|---|---|

| F20 | Schizophrenie |

| F21 | Schizotype Störung |

| F22 | Anhaltende wahnhafte Störung |

| F23 | Vorübergehende psychotische Störung |

| F24 | Induzierte wahnhafte Störung |

| F25 | Schizoaffektive Störung |

| F28 | Andere nichtorganische psychotische Störung |

| F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |

In der Störungskategorie F2 wird zwischen Schizophrenie (F20) und andere psychotischen Störungen unterschieden:

- Schizophrenie (F20): Schizophrenie ist eine spezifische Form der psychotischen Störung, die durch charakteristische Symptome gekennzeichnet ist.

- Andere psychotische Störungen (F21-F29): Diese Kategorie umfasst verschiedene psychotische Störungen, die nicht alle Kriterien für Schizophrenie erfüllen. Dazu gehören beispielsweise schizophreniforme Störungen oder schizoaffektive Störungen.

Der Begriff Psychose

Psychose ist ein seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts verwendeter Begriff für eine Gruppe von psychischen Störungen, bei den Halluzinationen, Wahn und der Realistätsverlust kennzeichnend sind. Zusätzliche Symptome können Desorganisation im Denken, emotionale Verflachung und sozialer Rückzug sein.

Patienten mit einer schizophrenen Störungen weisen im Allgemeinen charakteristische Störungen im Denken und in der Wahrnehmung sowie im Affekt (inadäquate oder verflachte) auf. Die Bewusstseinsklarheit und intellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht beeinträchtigt, obwohl sich im Laufe der Zeit neurokognitive Defizite (z.B. Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprobleme) entwickeln können.

Die wichtigsten psychopathologischen Phänomene sind

- Gedankenlautwerden,

- Gedankeneingebung oder Gedankenentzug,

- Gedankenausbreitung,

- Wahnwahrnehmung,

- Kontrollwahn,

- Beeinflussungswahn oder das Gefühl des Gemachten,

- Stimmen, die in der dritten Person den Patienten kommentieren oder über ihn sprechen,

- Denkstörungen und

- Negativsymptome.

Negativ- und Positivsymptomatik

Die Unterscheidung zwischen Negativ- und Positivsymptomatik geht ursprünglich auf die britischen Neurologen John Russell Reynolds (1828–1896) und John Hughlings Jackson (1835–1911) zurück, die dieses Konzept bereits im 19. Jahrhundert Konzept entwickelten (Pearce, 2004). In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Idee von den Psychiatern Crow (1985) und Andreasen (1990) auf die Schizophrenie übertragen. Positivsymptome sind “hinzugekommene” Symptome, die bei gesunden Menschen nicht vorhanden sind. Sie spiegeln eine Überaktivität oder Verzerrung normaler Funktionen wider und sind oft auffällig und störend (Wahnvorstellungen, Halluzinationen, formale Denkstörungen, desorganisierte Verhalten, katatone Symptome). Negativsymptome sind “fehlende” Symptome, die einen Verlust oder eine Einschränkung normaler Funktionen darstellen. Sie sind oft subtiler als Positivsymptome, aber langfristig können sie die Lebensqualität stärker beeinträchtigen.

Die Leitsymptome nach ICD-10 für Schizophrenie sind in Tabelle 7.2 aufgeführt.

| Kriterium | Beschreibung |

|---|---|

| (a) | Gedankenecho, Gedankeneingebung oder -entzug und Gedankenausbreitung. |

| (b) | Kontrollwahn, Beeinflussungswahn oder Passivitätserleben, die sich eindeutig auf Körper- oder Gliederbewegungen, bestimmte Gedanken, Handlungen oder Empfindungen beziehen; wahnhafte Wahrnehmung. |

| (c) | Halluzinatorische Stimmen, die das Verhalten des Patienten kommentieren oder sich über den Patienten unterhalten, oder andere Arten von halluzinatorischen Stimmen, die aus einem Körperteil zu kommen scheinen (kommentierende oder dialogische Stimmen). |

| (d) | Anhaltende Wahnvorstellungen, die kulturell unangemessen und völlig unmöglich sind, wie religiöse oder politische Identität oder übermenschliche Kräfte und Fähigkeiten. |

| (e) | Anhaltende Halluzinationen in jeder Modalität, die entweder von flüchtigen oder halb ausgeformten Wahnvorstellungen ohne klaren affektiven Inhalt begleitet werden oder über Wochen oder Monate hinweg täglich auftreten. |

| (f) | Unterbrechungen oder Einschübe im Gedankengang, die zu Inkohärenz oder irrelevanten Äußerungen oder Neologismen führen. |

| (g) | Katatones Verhalten wie Erregung, Haltungsstereotypien, wächserne Biegsamkeit, Negativismus, Mutismus und Stupor. |

| (h) | “Negative” Symptome wie ausgeprägte Apathie, Sprachverarmung und Abflachung oder Inkongruenz der emotionalen Reaktionen, die meist zu sozialem Rückzug und verminderter sozialer Leistungsfähigkeit führen. |

| (i) | Eine signifikante und konsistente Veränderung der Gesamtqualität einiger Aspekte des persönlichen Verhaltens, die sich als Interessenverlust, Ziellosigkeit, Untätigkeit, selbstbezogene Haltung und sozialer Rückzug zeigt. |

Die Voraussetzung für die Diagnose einer Schizophrenie ist, dass

- mindestens ein sehr deutliches Symptom (und in der Regel zwei oder mehr, wenn die Symptome weniger eindeutig sind) aus einer der oben aufgeführten Gruppen (a) bis (d) oder Symptome aus mindestens zwei der Gruppen (e) bis (h) während des größten Teils eines Zeitraums von einem Monat oder länger klar erkennbar vorhanden waren.

- Zustände, die diese symptomatischen Anforderungen erfüllen, aber von kürzerer Dauer als ein Monat sind (unabhängig davon, ob sie behandelt wurden oder nicht), sollten zunächst als akute schizophreniforme psychotische Störung (F23.2) diagnostiziert und als Schizophrenie neu klassifiziert werden, wenn die Symptome über längere Zeiträume bestehen bleiben.

Symptom (i) in der obigen Liste gilt nur für die Diagnose einer einfachen Schizophrenie (F20.6), und es ist eine Mindestdauer von einem Jahr erforderlich. Rückblickend kann deutlich werden, dass eine prodromale Phase, in der Symptome und Verhaltensweisen wie der Verlust des Interesses an Arbeit, sozialen Aktivitäten, persönlichem Erscheinungsbild und Hygiene sowie generalisierte Angst und leichte depressive Verstimmungen und Grübeleien dem Auftreten psychotischer Symptome um Wochen oder sogar Monate vorausgingen. Aufgrund der Schwierigkeit, den Beginn genau zu bestimmen, gilt das Kriterium der einmonatigen Dauer nur für die spezifischen oben aufgeführten Symptome und nicht für eine etwaige prodromale, nichtpsychotische Phase.

In Tabelle 7.3 findet sich eine übersichtliche Darstellung der diagnostischen und zeitlichen Kriterien für die Schizophrenie gemäß ICD-10.

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Diagnosekriterien für Schizophrenie | - Mindestens ein klares Symptom aus den Gruppen (a) bis (d) oder Symptome aus mindestens zwei der Gruppen (e) bis (h). - Dauer: Mindestens 1 Monat. |

| Akute schizophreniforme Störung (F23.2) | - Diagnose, wenn die Symptome weniger als 1 Monat andauern. - Bei längerem Bestehen der Symptome wird die Diagnose in Schizophrenie geändert. |

| Einfache Schizophrenie (F20.6) | - Erfordert das Vorliegen von Symptom (i) (z. B. Verhaltensänderungen wie sozialer Rückzug, Interessenverlust). - Mindestdauer: 1 Jahr. |

| Prodromalphase | - Nichtpsychotische Symptome (z. B. sozialer Rückzug, Angst, depressive Verstimmung) können den psychotischen Symptomen Wochen oder Monate vorausgehen. - Die Dauer der Prodromalphase wird nicht in die 1-Monats-Frist für die Diagnose einbezogen. |

In der Tabelle 7.4 sind nochmals alle psychotischen Störungen in der Gruppe F2 der ICD-10 aufgeführt. Jetzt allerdings auch noch mit den allen Unterkategorien. Die Tabelle macht deutlich, dass die Schizophrenie keine einheitliches Störungsbild ist. Deswegen sprechen eine Reihe von Forscher auch von Schizophrenien.

| Code | Diagnose | Beschreibung |

|---|---|---|

| F20.- | Schizophrenie | Die schizophrenen Störungen sind im Allgemeinen durch grundlegende und charakteristische Störungen von Denken und Wahrnehmung sowie inadäquate oder verflachte Affekte gekennzeichnet. Die Bewusstseinsklarheit und intellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht beeinträchtigt, obwohl sich im Laufe der Zeit gewisse kognitive Defizite entwickeln können. Die wichtigsten psychopathologischen Phänomene sind Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Wahnwahrnehmung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn oder das Gefühl des Gemachten, Stimmen, die in der dritten Person den Patienten kommentieren oder über ihn sprechen, Denkstörungen und Negativsymptome. |

| F20.0 | Paranoide Schizophrenie | Die paranoide Schizophrenie ist durch beständige, häufig paranoide Wahnvorstellungen gekennzeichnet, meist begleitet von akustischen Halluzinationen und Wa hrnehmungsstörungen. Störungen der Stimmung, des Antriebs und der Sprache, katatone Symptome fehlen entweder oder sind wenig auffallend. |

| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie | Eine Form der Schizophrenie, bei der die affektiven Veränderungen im Vordergrund stehen, Wahnvorstellungen und Halluzinationen flüchtig und bruchstückhaft auftreten, das Verhalten verantwortungslos und unvorhersehbar ist und Manierismen häufig sind. Die Stimmung ist flach und unangemessen. Das Denken ist desorganisiert, die Sprache zerfahren. Der Kranke neigt dazu, sich sozial zu isolieren. Wegen der schnellen Entwicklung der Minussymptomatik, besonders von Affektverflachung und Antriebsverlust, ist die Prognose zumeist schlecht. Eine Hebephrenie soll in aller Regel nur bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen diagnostiziert werden. |

| F20.2. | Katatone Schizophrenie | Die katatone Schizophrenie ist gekennzeichnet von den im Vordergrund stehenden psychomotorischen Störungen, die zwischen Extremen wie Erregung und Stupor sowie Befehlsautomatismus und Negativismus alternieren können. Zwangshaltungen und -stellungen können lange Zeit beibehalten werden. Episodenhafte schwere Erregungszustände können ein Charakteristikum dieses Krankheitsbildes sein. Die katatonen Phänomene können mit einem traumähnlichen (oneiroiden) Zustand mit lebhaften szenischen Halluzinationen verbunden sein. |

| F20.3 | Undifferenzierte Schizophrenie | Diese Kategorie soll für psychotische Zustandsbilder verwendet werden, welche die allgemeinen diagnostischen Kriterien der Schizophrenie (F20) erfüllen, ohne einer der Unterformen von F20.0-F20.2 zu entsprechen, oder die Merkmale von mehr als einer aufweisen, ohne dass bestimmte diagnostische Charakteristika eindeutig überwiegen. |

| F20.4 | Postschizophrene Depression | Eine unter Umständen länger anhaltende depressive Episode, die im Anschluss an eine schizophrene Krankheit auftritt. Einige “positive” oder “negative” schizophrene Symptome müssen noch vorhanden sein, beherrschen aber das klinische Bild nicht mehr. Diese depressiven Zustände sind mit einem erhöhten Suizidrisiko verbunden. |

| F20.5 | Schizophrenes Residuum | Ein chronisches Stadium in der Entwicklung einer schizophrenen Krankheit, bei welchem eine eindeutige Verschlechterung von einem frühen zu einem späteren Stadium vorliegt und das durch langandauernde, jedoch nicht unbedingt irreversible “negative” Symptome charakterisiert ist. Hierzu gehören psychomotorische Verlangsamung, verminderte Aktivität, Affektverflachung, Passivität und Initiativemangel, qualitative und quantitative Sprachverarmung, geringe nonverbale Kommunikation durch Gesichtsausdruck, Blickkontakt, Modulation der Stimme und Körperhaltung, Vernachlässigung der Körperpflege und nachlassende soziale Leistungsfähigkeit. |

| F20.6 | Schizophrenia simplex | Eine Störung mit schleichender Progredienz von merkwürdigem Verhalten, mit einer Einschränkung, gesellschaftliche Anforderungen zu erfüllen und mit Verschlechterung der allgemeinen Leistungsfähigkeit. Die charakteristische Negativsymptomatik des schizophrenen Residuums (Affektverflachung und Antriebsminderung) entwickelt sich ohne vorhergehende produktive psychotische Symptome. |

| F20.8 | Sonstige Schizophrenie | schizophreniform: Psychose o.n.A., Störung o.n.A., Zönästhetische (zönästhopathische) Schizophrenie |

| F20.9 | Schizophrenie, nicht näher bezeichnet | keine weiteren Angaben |

| F21 | Schizotype Störung | Eine Störung mit exzentrischem Verhalten und Anomalien des Denkens und der Stimmung, die schizophren wirken, obwohl nie eindeutige und charakteristische schizophrene Symptome aufgetreten sind. Es kommen vor: ein kalter Affekt, Anhedonie und seltsames und exzentrisches Verhalten, Tendenz zu sozialem Rückzug, paranoische oder bizarre Ideen, die aber nicht bis zu eigentlichen Wahnvorstellungen gehen, zwanghaftes Grübeln, Denk- und Wa hrnehmungsstörungen, gelegentlich vorübergehende, quasipsychotische Episoden mit intensiven Illusionen, akustischen oder anderen Halluzinationen und wahnähnlichen Ideen, meist ohne äußere Veranlassung. Es lässt sich kein klarer Beginn feststellen; Entwicklung und Verlauf entsprechen gewöhnlich einer Persö nlichkeitsstörung. |

| F22.- | Anhaltende wahnhafte Störungen | Diese Gruppe enthält eine Reihe von Störungen, bei denen ein langandauernder Wahn das einzige oder das am meisten ins Auge fallende klinische Charakteristikum darstellt, und die nicht als organisch, schizophren oder affektiv klassifiziert werden können. Wahnhafte Störungen, die nur wenige Monate angedauert haben, sollten wenigstens vorläufig unter F23.- kodiert werden. |

| F22.0 | Wahnhafte Störung | Eine Störung charakterisiert durch die Entwicklung eines einzelnen Wahns oder mehrerer aufeinander bezogener Wahninhalte, die im Allgemeinen lange, manchmal lebenslang, andauern. Der Inhalt des Wahns oder des Wahnsystems ist sehr unterschiedlich. Eindeutige und anhaltende akustische Halluzinationen (Stimmen), schizophrene Symptome wie Kontrollwahn oder Affektverflachung und eine eindeutige Gehirnerkrankung sind nicht mit der Diagnose vereinbar. Gelegentliche oder vorübergehende akustische Halluzinationen schließen besonders bei älteren Patienten die Diagnose jedoch nicht aus, solange diese Symptome nicht typisch schizophren erscheinen und nur einen kleinen Teil des klinischen Bildes ausmachen. |

| F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen | Hierbei handelt es sich um Störungen, bei denen ein Wahn oder Wahnsysteme von anhaltenden Stimmen oder von schizophrenen Symptomen begleitet werden, die aber nicht die Diagnose Schizophrenie (F20.-) erfüllen. |

| F22.9 | Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet | |

| F23.- | Akute vorübergehende psychotische Störungen | Eine heterogene Gruppe von Störungen, die durch den akuten Beginn der psychotischen Symptome, wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen und andere Wa hrnehmungsstörungen, und durch eine schwere Störung des normalen Verhaltens charakterisiert sind. Der akute Beginn wird als C rescendo-Entwicklung eines eindeutig abnormen klinischen Bildes innerhalb von 2 Wochen oder weniger definiert. Bei diesen Störungen gibt es keine Hinweise für eine organische Verursachung. Ratlosigkeit und Verwirrtheit kommen häufig vor, die zeitliche, örtliche und personale Desorientiertheit ist jedoch nicht andauernd oder schwer genug, um die Kriterien für ein organisch verursachtes Delir (F05.-) zu erfüllen. Eine vollständige Besserung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Monate, oft bereits nach wenigen Wochen oder nur Tagen. Wenn die Störung weiter besteht, wird eine Änderung der Kodierung notwendig. Die Störung kann im Zusammenhang mit einer akuten Belastung stehen, definiert als belastendes Ereignis ein oder zwei Wochen vor Beginn der Störung. |

| F23.0 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie | Eine akute psychotische Störung, bei der Halluzinationen, Wahnphänomene und W ahrnehmungsstörungen vorhanden, aber sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde zu wechseln. Häufig findet sich auch emotionales Aufgewühltsein mit intensiven vorübergehenden Glücksgefühlen und Ekstase oder Angst und Reizbarkeit. Die Vielgestaltigkeit und Unbeständigkeit sind für das gesamte klinische Bild charakteristisch; die psychotischen Merkmale erfüllen nicht die Kriterien für Schizophrenie (F20.-). Diese Störungen beginnen abrupt, entwickeln sich rasch innerhalb weniger Tage und zeigen häufig eine schnelle und anhaltende Rückbildung der Symptome ohne Rückfall. Wenn die Symptome andauern, sollte die Diagnose in anhaltende wahnhafte Störung (F22.-) geändert werden. |

| F23.1 | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie | Eine akute psychotische Störung mit vielgestaltigem und unbeständigem klinischem Bild, wie unter F23.0 beschrieben; trotz dieser Unbeständigkeit aber sind in der überwiegenden Zeit auch einige für die Schizophrenie typische Symptome vorhanden. Wenn die schizophrenen Symptome andauern, ist die Diagnose in Schizophrenie (F20.-) zu ändern. |

| F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung | Eine akute psychotische Störung, bei der die psychotischen Symptome vergleichsweise stabil sind und die Kriterien für Schizophrenie (F20.-) erfüllen, aber weniger als einen Monat bestanden haben. Die polymorphen, unbeständigen Merkmale, die unter F23.0 beschrieben wurden, fehlen. Wenn die schizophrenen Symptome andauern, ist die Diagnose in Schizophrenie (F20.-) zu ändern. |

| F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen | Es handelt sich um eine akute psychotische Störung, bei der verhältnismäßig stabile Wahnphänomene oder Halluzinationen die hauptsächlichen klinischen Merkmale darstellen, aber nicht die Kriterien für eine Schizophrenie erfüllen (F20.-). Wenn die Wahnphänomene andauern, ist die Diagnose in anhaltende wahnhafte Störung (F22.-) zu ändern. |

| F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen | Hier sollen alle anderen nicht näher bezeichneten akuten psychotischen Störungen, ohne Anhalt für eine organische Ursache, klassifiziert werden und die nicht die Kriterien für F23.0-F23.3 erfüllen. |

| F23.9 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet | Kurze reaktive Psychose o.n.A.; Reaktive Psychose |

| F24 | Induzierte wahnhafte Störung | Es handelt sich um eine wahnhafte Störung, die von zwei Personen mit einer engen emotionalen Bindung geteilt wird. Nur eine von beiden leidet unter einer echten psychotischen Störung; die Wahnvorstellungen bei der anderen Person sind induziert und werden bei der Trennung des Paares meist aufgegeben. |

| F25.- | Schizoaffektive Störungen | Episodische Störungen, bei denen sowohl affektive als auch schizophrene Symptome auftreten, aber die weder die Kriterien für Schizophrenie noch für eine depressive oder manische Episode erfüllen. Andere Zustandsbilder, bei denen affektive Symptome eine vorher bestehende Schizophrenie überlagern, oder bei denen sie mit anderen anhaltenden Wahnkrankheiten gemeinsam auftreten oder alternieren, sind unter F20-F29 zu kodieren. Parathyme psychotische Symptome bei affektiven Störungen rechtfertigen die Diagnose einer schizoaffektiven Störung nicht. |

| F25.0 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch | Eine Störung, bei der sowohl schizophrene als auch manische Symptome vorliegen und deshalb weder die Diagnose einer Schizophrenie noch einer manischen Episode gerechtfertigt ist. Diese Kategorie ist sowohl für einzelne Episoden als auch für rezidivierende Störungen zu verwenden, bei denen die Mehrzahl der Episoden schizomanisch ist. |

| F25.1 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv | Eine Störung, bei der sowohl schizophrene als auch depressive Symptome vorliegen und deshalb weder die Diagnose einer Schizophrenie noch einer depressiven Episode gerechtfertigt ist. Diese Kategorie ist sowohl für einzelne Episoden als auch für rezidivierende Störungen zu verwenden, bei denen die Mehrzahl der Episoden schizodepressiv ist. |

| F25.2 | Gemischte schizoaffektive Störung | Gemischte schizophrene und affektive Psychose; Zyklische Schizophrenie |

| F25.8 | Sonstige schizoaffektive Störungen | |

| F25.9 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet | |

| F28 | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen | Hier sind wahnhafte oder halluzinatorische Störungen zu kodieren, die nicht die Kriterien für Schizophrenie (F20.-), für anhaltende wahnhafte Störungen (F22.-), für akute vorübergehende psychotische Störungen (F23.-), für psychotische Formen der manischen Episode (F30.2) oder für eine schwere depressive Episode (F32.3) erfüllen. |

| F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |

7.4.2 ICD-11

In der Tabelle 7.5 sind die psychotischen Störungen der neuen Diagnosegruppe “Schizophrenie oder andere primäre psychotische Störungen” der ICD-11 (WHO, 2020) aufgeführt.

| Code | Bezeichnung |

|---|---|

| 6A20 | Schizophrenie |

| 6A21 | Schizoaffektive Störung |

| 6A22 | Schizotype Störung |

| 6A23 | Akute und vorübergehende psychotische Störung |

| 6A24 | Wahnhafte Störung |

| 6A25 | Symptomatische Manifestationen primärer psychotischer Störungen |

| 6E61 | Sekundäres psychotisches Syndrom |

| 6AY | Andere spezifische primäre psychotische Störungen |

| 6AZ | Schizophrenie oder andere primäre psychotische Störungen, nicht näher bezeichnet |

In der ICD-11 wurde der Abschnitt “Schizophrenie, schizotypische und wahnhafte Störungen” in “Schizophrenie oder andere primäre psychotische Störungen” umbenannt. Der Begriff “primär” soll diese Störungen von bipolaren und anderen psychischen oder medizinischen Störungen unterscheiden, die psychotische Symptome beinhalten können (siehe für eine ausführliche Darstellung der Veränderungen Stein et al., 2020).

Dementsprechend wurden nicht-primäre (d. h. “sekundäre”) psychotische Störungen (z. B. psychotische Störungen aufgrund von Substanzkonsum oder -entzug und psychotische Störungen bei allgemeinen Erkrankungen) in andere Abschnitten der ICD-11 untergebracht. Ferner wurden die Unterkategorie neu sortiert und deren Bezeichnung teilweise geändert.

Ähnlich wie im DSM-5 werden in der ICD-11 die ICD-10-Subtypen der Schizophrenie (paranoid, hebephren, katatonisch usw.) aufgrund ihrer Instabilität im Längsschnitt und ihrer mangelnden prognostischen Validität weggelassen und durch ein System von kodierten Symptom- und Verlaufsqualifizierern ersetzt (Stein et al., 2020).

Diese Symptom- und Verlaufsqualifizierern ermöglichen die Unterscheidung zwischen Fällen mit einer ersten und mehreren Episoden sowie zwischen akuten Episoden mit Symptomen, vollständiger oder teilweiser Remission und einem chronischen Verlauf. Zu den Symptomqualifikatoren gehört das Vorhandensein von positiven, negativen, depressiven, manischen, psychomotorischen und kognitiven Symptomen, die jeweils als leicht, mittelschwer oder schwer eingestuft werden können. Der Qualifikator für kognitive Symptome soll dazu dienen, den kognitiven Symptomen mehr diagnostische und therapeutische Aufmerksamkeit zu schenken, da diese mit dem funktionellen Ergebnis in Verbindung stehen (Stein et al., 2020).

Die Diagnose einer Schizophrenie erfordert das Vorhandensein von mindestens zwei der sieben Symptomkategorien, darunter mindestens ein “Kernsymptom”. Zu den Kernsymptomen gehören Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Erfahrungen von Beeinflussung, Passivität oder Kontrolle und desorganisiertes Denken.

Die Symptome sollten während eines Zeitraums von mindestens einem Monat die meiste Zeit über eindeutig vorhanden gewesen sein, so dass die ICD-10-Daueranforderung beibehalten wird. Wenn die Anforderungen an die Symptome für Schizophrenie erfüllt sind, die Dauer jedoch weniger als einen Monat beträgt, wäre die Diagnose “Andere spezifizierte primäre psychotische Störung” die angemessene Diagnose.

Um die Diagnose “Schizophrenie” (ICD-11) stellen zu können, müssen mindestens zwei der folgenden Symptome Während eines Zeitraums von mindestens einem Monat die meiste Zeit oder länger vorhanden sein, wovon eines eines der Kernsymptome Symptome (a-d) ist:

- anhaltende Wahnvorstellungen jeglicher Art

- anhaltende Halluzinationen jeglicher Modalität

- Denkstörung

- Erlebnis der Beeinflussung oder Fremdkontrolle (z. B. Gedankeneinschübe oder Gedankenentzug)

- negative Symptome wie Apathie und Anhedonie

- desorganisiertes Verhalten, einschließlich seltsamer, exzentrischer, ziellose und unruhige Aktivitäten

- psychomotorische Störungen, wie katatone Unruhe oder Agitation, Haltungsstereotypien, wächserne Flexibilität, Negativismus, Mutismus oder Stupor.

Die ICD-10-Kategorien F22 “Anhaltende wahnhafte Störung”, F23.3 “Andere akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störung” und F24 “Induzierte wahnhafte Störung”, die sehr selten vorkommt, werden zu einer einzigen diagnostischen Kategorie “Wahnhafte Störung” zusammengefasst, wobei der zeitliche Qualifizierer “anhaltend” weggelassen wird(Stein et al., 2020).

In der Tabelle 7.6 sind alle psychotischen Störungen der neuen Diagnosegruppe “Schizophrenie oder andere primäre psychotische Störungen” der ICD-11 nochmals ausführlich aufgeführt und erläutert.

| Code | Diagnose | Beschreibung |

|---|---|---|

| Schizophrenie oder andere primäre psychotische Störungen | Schizophrenie oder andere primäre psychotische Störungen sind durch erhebliche Beeinträchtigungen der Realitätsprüfung und Verhaltensänderungen gekennzeichnet, die sich in Positivsymptomen wie anhaltenden Wahnvorstellungen, anhaltenden Halluzinationen, desorganisiertem Denken (typischerweise als desorganisierte Sprache), grob desorganisiertem Verhalten und Erfahrungen von Passivität und Kontrolle, Negativsymptomen wie abgestumpftem oder flachem Affekt und Avolition sowie psychomotorischen Störungen äußern. Die Symptome treten mit ausreichender Häufigkeit und Intensität auf, um von den erwarteten kulturellen oder subkulturellen Normen abzuweichen. Diese Symptome treten nicht als Merkmal einer anderen psychischen Störung oder Verhaltensstörung auf (z. B. einer affektiven Störung, eines Delirs oder einer Störung aufgrund von Substanzkonsum). Die Kategorien in dieser Gruppierung sollten nicht dazu verwendet werden, den Ausdruck von Ideen, Überzeugungen oder Verhaltensweisen zu klassifizieren, die kulturell sanktioniert sind. | |

| 6A20 | Schizophrenie | Schizophrenie ist durch Störungen in mehreren mentalen Modalitäten gekennzeichnet, einschließlich des Denkens (z. B. Wahnvorstellungen, Desorganisation in der Form des Denkens), der Wahrnehmung (z. B. Halluzinationen), des Selbsterlebens (z. B. das Erleben, dass die eigenen Gefühle, Impulse, Gedanken oder das Verhalten unter der Kontrolle einer externen Kraft stehen), der Kognition (z. B., Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, des verbalen Gedächtnisses und der sozialen Kognition), des Willens (z. B. Motivationsverlust), des Affekts (z. B. abgestumpfter Gefühlsausdruck) und des Verhaltens (z. B. Verhalten, das bizarr oder zwecklos erscheint, unvorhersehbare oder unangemessene emotionale Reaktionen, die die Organisation des Verhaltens stören). Psychomotorische Störungen, einschließlich Katatonie, können vorhanden sein. Anhaltende Wahnvorstellungen, anhaltende Halluzinationen, Denkstörungen und Erfahrungen von Einflussnahme, Passivität oder Kontrolle gelten als Kernsymptome. Die Symptome müssen mindestens einen Monat lang bestanden haben, damit die Diagnose Schizophrenie gestellt werden kann. Die Symptome sind nicht Ausdruck eines anderen Gesundheitszustands (z. B. eines Hirntumors) und sind nicht auf die Wirkung einer Substanz oder eines Medikaments auf das zentrale Nervensystem (z. B. Kortikosteroide) zurückzuführen, auch nicht auf einen Entzug (z. B. Alkoholentzug). |

| 6A21 | Schizoaffektive Störung | Bei der schizoaffektiven Störung handelt es sich um eine episodische Störung, bei der die diagnostischen Voraussetzungen einer Schizophrenie und einer manischen, gemischten oder mittelschweren bzw. schweren depressiven Episode innerhalb derselben Krankheitsepisode erfüllt sind, entweder gleichzeitig oder innerhalb weniger Tage nacheinander. Die Hauptsymptome der Schizophrenie (z. B. Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Desorganisation des Denkens, Erleben von Einflussnahme, Passivität und Kontrolle) werden von typischen Symptomen einer mittelschweren oder schweren depressiven Episode (z. B. gedrückte Stimmung, Interessenverlust, verminderte Energie), einer manischen Episode (z. B. ein extremer Stimmungszustand, der durch Euphorie, Reizbarkeit oder Expansivität gekennzeichnet ist; gesteigerte Aktivität oder ein subjektives Erleben von gesteigerter Energie) oder einer gemischten Episode begleitet. Psychomotorische Störungen, einschließlich Katatonie, können vorhanden sein. Die Symptome müssen seit mindestens einem Monat andauern. Die Symptome sind nicht Ausdruck einer anderen Erkrankung (z. B. eines Hirntumors) und nicht auf die Wirkung einer Substanz oder eines Medikaments auf das zentrale Nervensystem (z. B. Kortikosteroide) zurückzuführen, auch nicht auf einen Entzug (z. B. Alkoholentzug). |

| 6A22 | Schizotype Störung | Die schizotype Störung ist gekennzeichnet durch ein dauerhaftes (d. h. für die Funktionsweise der Person über einen Zeitraum von mindestens mehreren Jahren charakteristisches) Muster von Exzentrizitäten in Verhalten, Aussehen und Sprache, begleitet von kognitiven und w ahrnehmungsbezogenen Verzerrungen, ungewöhnlichen Überzeugungen und Unbehagen in zwischenmenschlichen Beziehungen sowie einer oft eingeschränkten Fähigkeit dazu. Zu den Symptomen können eingeschränkter oder unangemessener Affekt und Anhedonie gehören. Paranoide Ideen, Bezugsideen oder andere psychotische Symptome, einschließlich Halluzinationen in jeder Modalität, können auftreten, sind jedoch nicht von ausreichender Intensität oder Dauer, um die diagnostischen Anforderungen einer Schizophrenie, schizoaffektiven Störung oder wahnhaften Störung zu erfüllen. Die Symptome verursachen Leiden oder Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. |

| 6A23 | Akute vorübergehende psychotische Störung | Eine akute und vorübergehende psychotische Störung ist durch das akute Auftreten psychotischer Symptome gekennzeichnet, die ohne ein Prodromalstadium auftreten und innerhalb von zwei Wochen ihren maximalen Schweregrad erreichen. Zu den Symptomen können Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Desorganisation des Denkens, Ratlosigkeit oder Verwirrung sowie Störungen des Affekts und der Stimmung gehören. Katatonieähnliche psychomotorische Störungen können vorhanden sein. Die Symptome ändern sich typischerweise schnell, sowohl in ihrer Art als auch in ihrer Intensität, von Tag zu Tag oder sogar innerhalb eines einzigen Tages. Die Dauer der Episode beträgt nicht mehr als drei Monate und liegt meist zwischen einigen Tagen und einem Monat. Die Symptome sind nicht Ausdruck einer anderen Erkrankung (z. B. eines Hirntumors) und sind nicht auf die Wirkung einer Substanz oder eines Medikaments auf das zentrale Nervensystem (z. B. Kortikosteroide) zurückzuführen, auch nicht auf einen Entzug (z. B. Alkoholentzug). |

| 6A24 | Wahnhafte Störung | Eine wahnhafte Störung ist durch die Entwicklung von Wahnvorstellungen oder einer Reihe damit zusammenhängender Wahnvorstellungen gekennzeichnet, die in der Regel mindestens drei Monate und oft viel länger anhalten, ohne dass eine depressive, manische oder gemischte Stimmungsphase vorliegt. Die Wahnvorstellungen sind von Person zu Person unterschiedlich, aber in der Regel innerhalb einer Person stabil, auch wenn sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln können. Andere charakteristische Symptome der Schizophrenie (d. h. deutliche und anhaltende Halluzinationen, Negativsymptome, desorganisiertes Denken oder das Erleben von Einfluss, Passivität oder Kontrolle) sind nicht vorhanden, obwohl verschiedene Formen von W ahrnehmungsstörungen (z. B. Halluzinationen, Illusionen, Verwechslungen von Personen), die thematisch mit den Wahnvorstellungen zusammenhängen, dennoch mit der Diagnose vereinbar sind. Abgesehen von Handlungen und Einstellungen, die direkt mit der Wahnvorstellung oder dem Wahnsystem zusammenhängen, sind Affekt, Sprache und Verhalten in der Regel nicht beeinträchtigt. Die Symptome sind nicht Ausdruck einer anderen Erkrankung (z. B. eines Hirntumors) und sind nicht auf die Wirkung einer Substanz oder eines Medikaments auf das zentrale Nervensystem (z. B. Kortikosteroide) zurückzuführen, auch nicht auf Entzugserscheinungen (z. B. Alkoholentzug). |

| 6A25 | Symptomatische Manifestationen primärer psychotischer Störungen | Diese Kategorien können zur Charakterisierung des aktuellen klinischen Bildes bei Personen mit der Diagnose Schizophrenie oder einer anderen primären psychotischen Störung verwendet werden und sollten nicht bei Personen ohne eine solche Diagnose verwendet werden. Es können mehrere Kategorien verwendet werden. Symptome, die auf die direkten pathophysiologischen Folgen eines Gesundheitszustands oder einer Verletzung zurückzuführen sind, der/die nicht unter psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder Störungen der neurologischen Entwicklung fällt (z. B. ein Hirntumor oder eine traumatische Hirnverletzung), oder auf die direkten Auswirkungen einer Substanz oder eines Medikaments auf das zentrale Nervensystem, einschließlich E ntzugserscheinungen, sollten nicht als Beispiele für die jeweiligen Arten von Symptomen gelten. |

| Substanzinduzierte psychotische Störungen | ||

| 6E61 | Sekundäres psychotisches Syndrom | Ein Syndrom, das durch das Vorhandensein ausgeprägter Halluzinationen oder Wahnvorstellungen gekennzeichnet ist, die aufgrund der Anamnese, der körperlichen Untersuchung oder der Laborbefunde als unmittelbare pathophysiologische Folge eines Gesundheitszustands angesehen werden, der nicht unter die psychischen und Verhaltensstörungen fällt. Die Symptome lassen sich nicht auf ein Delirium oder eine andere psychische Störung oder Verhaltensstörung zurückführen und sind keine psychologisch vermittelte Reaktion auf einen schweren Gesundheitszustand (z. B. eine akute Stressreaktion als Reaktion auf eine lebensbedrohliche Diagnose). Diese Kategorie sollte zusätzlich zur Diagnose der mutmaßlich zugrundeliegenden Störung oder Erkrankung verwendet werden, wenn die psychotischen Symptome so schwerwiegend sind, dass sie besondere klinische Aufmerksamkeit erfordern. |

Schizophrenie bei Kindern und Jugendlichen

Das Vollbild einer Schizophrenie oder einer der anderen in der Kategorie F2 der ICD-10 aufgeführten psychotischen Störungen tritt im Kindesalter (<=12 Jahre) eher selten auf (Stevens et al., 2014) bzw. ist mit erheblichen diagnostischen Problemen verbunden (Preti et al., 2012). Allerdings können psychotische Symptome bei Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit einer Reihe anderer psychischer Störungen (z. B. posttraumatische Zustände und Autismus-Spektrum-Störungen) oder sekundär bei körperlichen Erkrankungen auftreten. Als “early onset schizophrennia (EOS)” wird die Erstmanifestation der Erkrankung zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr beschrieben. Insbesondere bei männlichen Jugendlichen zeigt sich ein Anstieg der Inzidenz im späten Jugendalter und der Adoleszenz (siehe S3-Leitlinie Schizophrenie).

7.4.3 DSM-5

In Tabelle 7.7 sind die diagnostischen Kriterien für eine Schizophrenie aus dem DSM-5 aufgeführt (Falkai et al., 2018).

| Kriterium | Beschreibung |

|---|---|

| A | Symptome: Mindestens zwei der folgenden Symptome über einen signifikanten Zeitraum (mindestens 1 Monat, oder kürzer bei erfolgreicher Behandlung). Mindestens eines davon muss (1), (2) oder (3) sein: 1. Wahnvorstellungen. 2. Halluzinationen. 3. Unorganisierte Sprache (z. B. häufiges Abschweifen oder Inkohärenz). 4. Stark unorganisiertes oder katatonisches Verhalten. 5. Negative Symptome (z. B. verminderter emotionaler Ausdruck oder Antriebslosigkeit). |

| B | Funktionsniveau: Das Funktionsniveau in einem oder mehreren Hauptbereichen (z. B. Arbeit, zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstfürsorge) liegt deutlich unter dem Niveau, das vor dem Beginn der Störung erreicht wurde. |

| C | Dauer: Anhaltende Anzeichen der Störung für mindestens 6 Monate, davon mindestens 1 Monat mit Symptomen gemäß Kriterium A (aktive Phase). Prodromal- oder Residualphasen können enthalten sein. |

| D | Ausschluss anderer Störungen: Schizoaffektive Störung und depressive oder bipolare Störung mit psychotischen Merkmalen wurden ausgeschlossen. |

| E | Ausschluss physiologischer Ursachen: Die Störung ist nicht auf die physiologischen Auswirkungen einer Substanz oder einer anderen Erkrankung zurückzuführen. |

| F | Zusätzliche Diagnose bei Autismus-Spektrum-Störung: Die Diagnose einer Schizophrenie wird nur gestellt, wenn neben den anderen Symptomen auch ausgeprägte Wahnvorstellungen oder Halluzinationen mindestens einen Monat lang vorliegen. |

Zusätzlich können im DSM-5 bei den diagnostischen Kriterien der Schizophrenie noch Verlaufsangaben gemacht werden, wenn die Störung mindestens 1 Jahr andauert (siehe Tabelle 7.8). Diese Angaben helfen, den Verlauf der Erkrankung genauer zu charakterisieren und prognostisch einzuschätzen.

| Verlaufsangabe | Beschreibung |

|---|---|

| Erste Episode, derzeit in akuter Episode | Erste Manifestation der Störung, die die definierenden Symptom- und Zeitkriterien erfüllt. |

| Erste Episode, derzeit in teilweiser Remission | Verbesserung nach einer früheren Episode, wobei die Kriterien nur teilweise erfüllt sind. |

| Erste Episode, derzeit in vollständiger Remission | Keine störungsspezifischen Symptome nach einer vorherigen Episode. |

| Mehrere Episoden, derzeit in akuter Episode | Mindestens zwei Episoden (erste Episode, Remission und mindestens ein Rückfall). |

| Mehrere Episoden, derzeit in teilweiser Remission | Teilweise Verbesserung nach mehreren Episoden. |

| Mehrere Episoden, derzeit in vollständiger Remission | Keine störungsspezifischen Symptome nach mehreren Episoden. |

| Kontinuierlich | Symptome bleiben während des Großteils des Krankheitsverlaufs bestehen, symptomfreie Zeiträume sind sehr kurz. |

| Nicht spezifiziert | Verlauf nicht näher spezifiziert. |

Zusätzlich kann im DSM-5 noch das Vorliegen einer Katatonie und der Schweregrad der Störung kodierte werden (Tabelle 7.9).

| Zusätzliche Angabe | Beschreibung | Relevanz |

|---|---|---|

| “Mit Katatonie” | - Katatonie ist ein psychomotorisches Syndrom mit Symptomen wie Stupor, Starre, abnormen Bewegungen, Mutismus oder extremer Agitation. - Kann bei Schizophrenie oder anderen Störungen auftreten. |

- Diagnostische Präzision: Spezifiziert das Vorliegen katatoner Symptome. - Behandlungsrelevanz: Katatonie erfordert spezifische Therapien (z. B. Benzodiazepine, Elektrokrampftherapie). - Differentialdiagnose: Hilft, Katatonie bei anderen Störungen abzugrenzen. - Kodierung: Zusatzcode 293.89 (F06.1) wird verwendet. |

| Schweregrade | - Bewertung der primären Psychosesymptome (Wahnvorstellungen, Halluzinationen, desorganisierte Sprache, abnormes psychomotorisches Verhalten, negative Symptome). - Skala: 0 (nicht vorhanden) bis 4 (sehr schwer). |

- Behandlungsplanung: Hilft, den Bedarf an intensiverer Behandlung zu bestimmen. - Verlaufsbeurteilung: Ermöglicht die Überwachung des Behandlungserfolgs. - Prognose: Höherer Schweregrad kann auf einen komplexeren Verlauf hinweisen. - Forschung und Dokumentation: Standardisierte Erfassung der Symptomlast für Studien und Qualitätssicherung. |

7.4.4 ICD-10, ICD-11 und DSM-5 im Vergleich

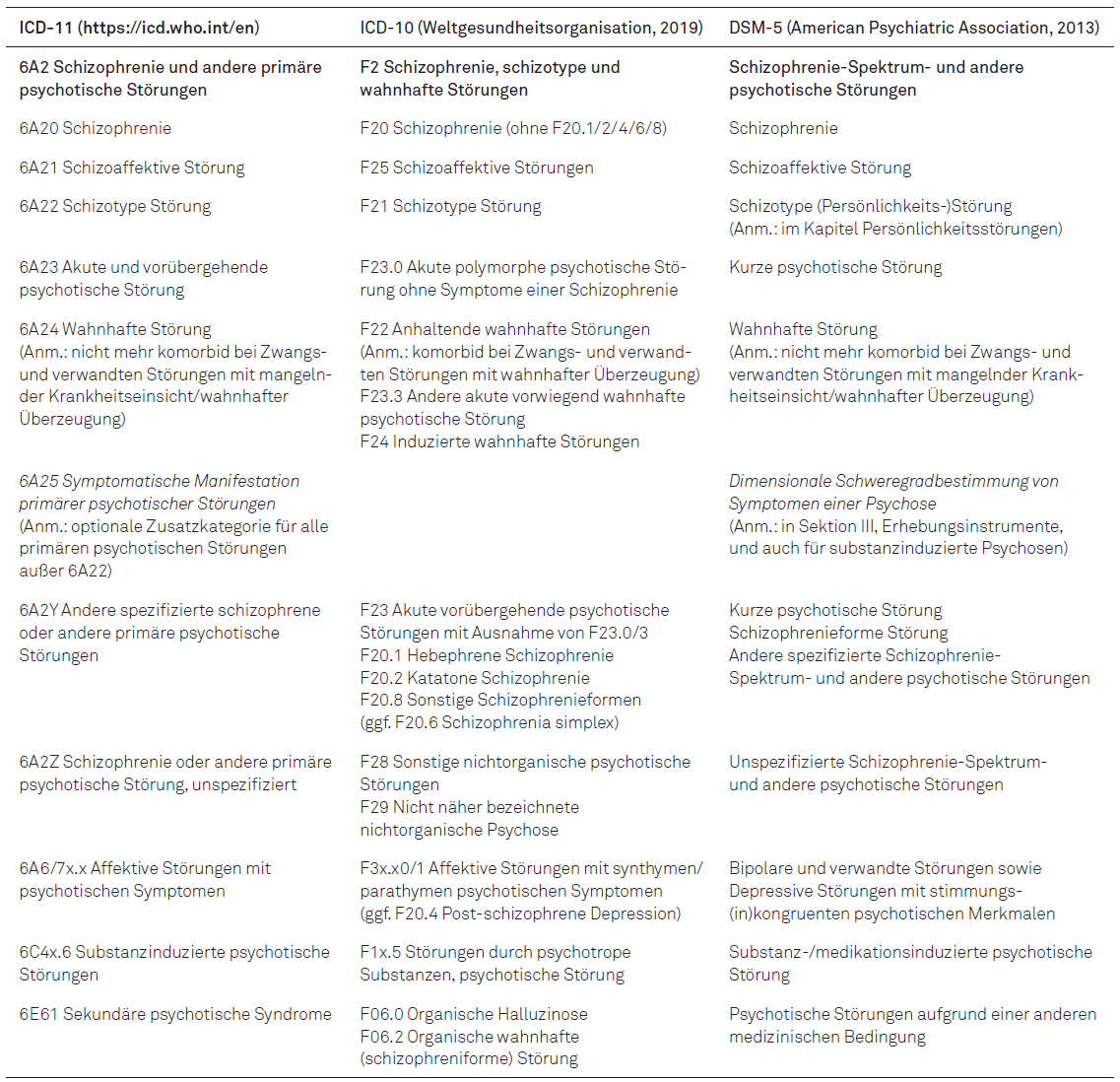

in Abbildung 7.2 sind die verschiedenen diagnostischen Kriterien psychotischer Störungen im ICD und DSM gegenübergestellt (Schultze-Lutter et al., 2021).

7.4.5 Standardisierte Befunderfassung

Eine standardisierte Befunderfassung kann mit strukturierten klinischen Interviews erfolgen (siehe Tabelle 7.10).

| Interview | Basis der Diagnosekriterien | Verwendung |

|---|---|---|

| SCID (Structured Clinical Interview for DSM Disorders) | DSM-Kriterien | Klinische Forschung und Diagnose |

| MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) | DSM und ICD-Kriterien | Diagnose von häufigen psychischen Störungen |

| CIDI (Composite International Diagnostic Interview) | DSM und ICD-Kriterien | Diagnose von psychischen und Substanzstörungen |

| K-SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children) | Diagnose bei Kindern und Jugendlichen | Abdeckung von affektiven Störungen, Angststörungen, ADHS, etc. |

Standardisierte klinische Interviews sind strukturierte und systematische Methoden zur Erhebung von Informationen über psychische Gesundheit, psychische Störungen und damit verbundene Symptome.

Diese Interviews folgen einem vordefinierten Gesprächsleitfaden oder Protokoll und stellen sicher, dass alle Interviewer dieselben Fragen in einer festgelegten Reihenfolge und Art und Weise stellen. Dies trägt zur Konsistenz und Reliabilität der Daten bei und ermöglicht vergleichbare Bewertungen zwischen verschiedenen Patienten oder Forschungsstudien. Das am häufigsten eingesetzte Interview ist das Strukturierte Klinische Interview für DSM-Störungen (SCID).

Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-5®-Störungen (SCID-5)

Das SCID-5 ist ein halbstrukturiertes Interview für die Diagnostik von psychischen Störungen nach DSM-5. Es leitet den Anwender Schritt für Schritt durch den diagnostischen Prozess. Jedem DSM-5-Kriterium sind entsprechende Interviewfragen zugeordnet, die den Interviewer bei der Beurteilung des Kriteriums unterstützen. Das Interview umfasst diejenigen DSM-5-Diagnosen, welche am häufigsten im klinischen Bereich auftreten. Es ist in zehn relativ eigenständige diagnostische Module unterteilt:

- Affektive Episoden,

- Psychotische und Assoziierte Symptome,

- Differenzialdiagnose Psychotischer Störungen,

- Differenzialdiagnose Affektiver Störungen,

- Störungen durch Substanzkonsum,

- Angststörungen,

- Zwangsstörung und Posttraumatische Belastungsstörung,

- Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung - Erwachsene,

- Screening für andere aktuelle Störungen sowie

- Anpassungsstörung.

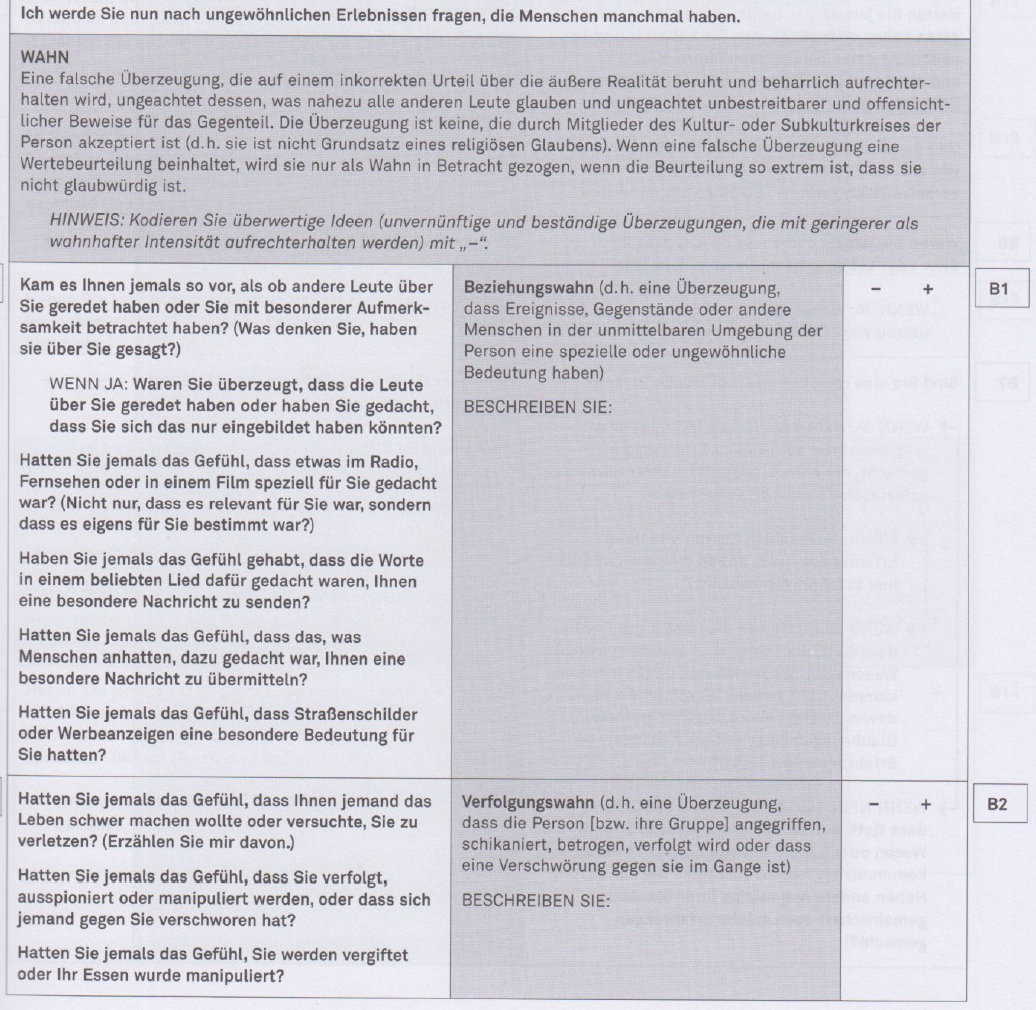

In Abbildung 7.3 sind die ersten zwei Fragenkomplexe für den Abschnitt “B. Psychotische und Assoziierte Symptome” des SCID-5 abgebildet.

7.5 Testdiagnostik

Fragebögen und Checklisten werden eingesetzt, um die Art und Ausprägung spezifischer Symptome (z. B. Anhedonie, Negativ- und Positivsymptomatik) oder begleitende psychopathologische Merkmale und psychosoziale Funktionseinschränkungen zu erfassen. Dabei kommen Fragebögen und Checklisten zum Einsatz, die entweder einzelne Merkmal oder unterschiedliche Merkmalsbereiche (Symptombereiche) erfassen.

Nachfolgend werden einige dieser Fragebögen und Checklisten vorgestellt. Zur Erfassung neurokognitiver Störungen (z. B. Störungen der Merkfähigkeit und Aufmerksamkeit) werden Leistungstests eingesetzt, die teilweise auch computergestützt durchgeführt werden.

Die Problematik der Selbstbeurteilung

Die Anwendung von Selbstbeurteilungsverfahren ist bei Patienten mit einer psychotischen Störung, insb. in der Akutphase der Erkrankung, nur begrenzt möglich. Die gestörte Realitätswahrnehmung, Mißtrauen, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, neurokognitive Störungen und ein desorganisierte Denken behindern die Anwendung von Selbstbeurteilungsverfahren.

Die Brief Negative Symptom Scale (BNSS) ist eine 13 Items umfassende Fremdbeurteilungsverfahren, das eine schnelle Bewertung negativer Symptome auf der Grundlage eines halbstrukturierten Interviews erlaubt (Bischof et al., 2016; Kumari et al., 2017). Die BNSS umfasst fünf Bereiche von Negativsymptomen, die von der NIMH Consensus Development Conference vorgeschlagen wurden (Anhedonie, Asozialität, Avolition, abgestumpfter Affekt und Alogie)(siehe Tabelle 7.11). Jedes der 13 Items auf der BNSS wird auf einer 7-Punkte-Likert-Skala bewertet, wobei höhere Werte schwerere Ausprägungen der negativen Symptome repräsentieren. Die Skala reicht von 0 (keine Beeinträchtigung) bis 6 (schwere Beeinträchtigung).

| Item-Nr. | Item | Subskala |

|---|---|---|

| 1 | Intensity of pleasure during activities | Anhedonie |

| 2 | Frequency of pleasure during activities | Anhedonie |

| 3 | Intensity of expected pleasure from future activities | Anhedonie |

| 4 | Distress | mangelnde Stressresilienz |

| 5 | Asociality behavior | asoziales Verhalten (Verhalten) |

| 6 | Asociality inner experience | asociales Verhalten (inneres Erleben) |

| 7 | Avolition behavior | Antriebsmangel (Verhalten) |

| 8 | Avolition inner experience | Antriebsmangel (inneres Erleben) |

| 9 | Facial expression | abgestumpfter Affekt |

| 10 | Vocal expression | abgestumpfter Affekt |

| 11 | Expressive gestures | abgestumpfter Affekt |

| 12 | Quantity of speech | Alogie (Verarmung des Sprachinhalts) |

| 13 | Spontaneous elaboration | Alogie (Verarmung des Sprachinhalts) |

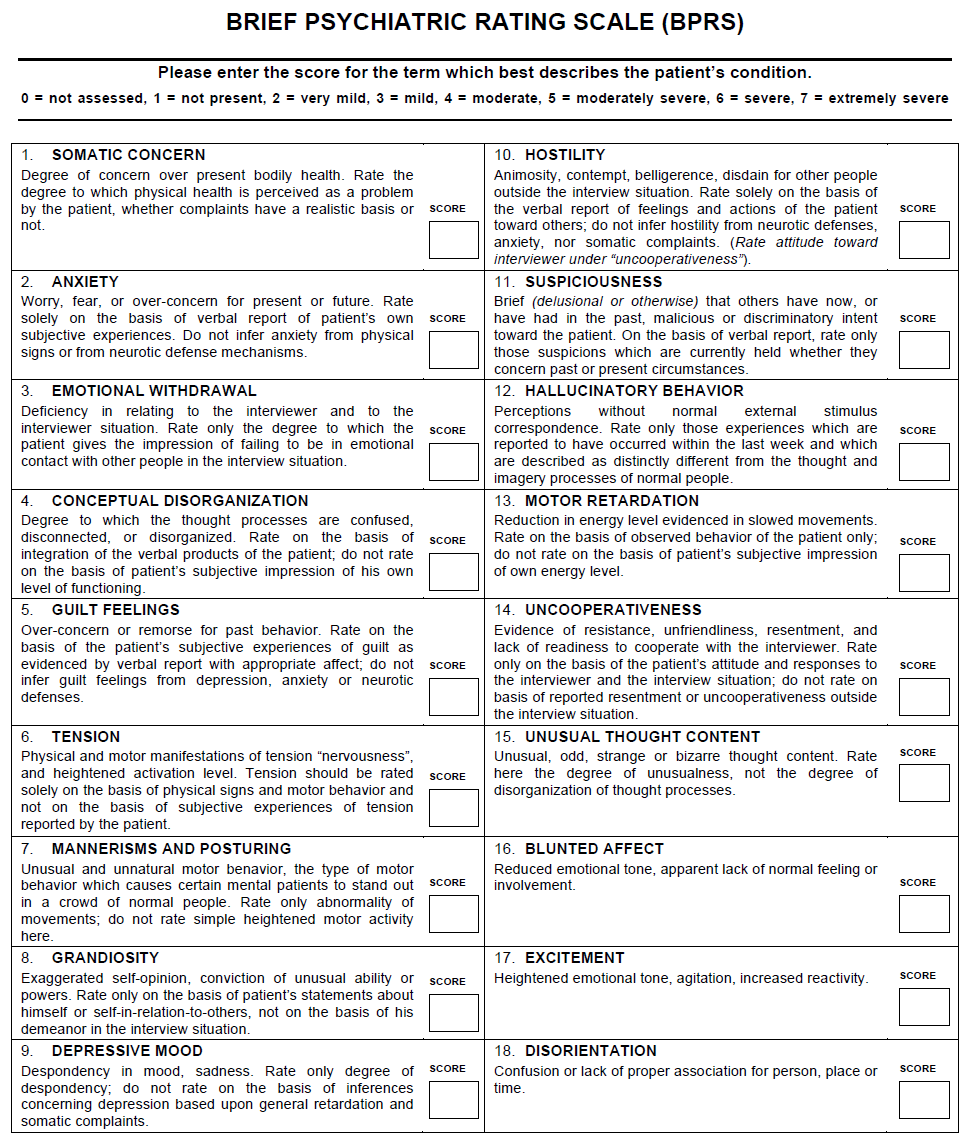

Die Brief Psychiatric Rating Scale ist eine Fremdbeurteilungsskala, mit der depressive Symptome, Angstzustände, Halluzinationen und ungewöhnliches Verhalten erfaßt wird (Overall & Gorham, 1962). Die Skala ist eine der ältesten und am weitesten verbreiteten Skalen zur Messung psychotischer Symptome und wurde erstmals 1962 veröffentlicht. Die Beurteilung basiert auf dem Gespräch des Klinikers mit dem Patienten und auf Beobachtungen des Verhaltens des Patienten in den letzten 2-3 Tagen. Der Verhaltensbericht kann auch von der Familie des Patienten erstellt werden. Der Bewerter gibt für jedes Symptomkonstrukt eine Zahl ein, die von 1 (nicht vorhanden) bis 7 (extrem schwer) reicht. Der Zeitaufwand für das Interview und die Auswertung kann 20-30 Minuten betragen (siehe Abbildung 7.4).

Die Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) ist ein Fremdbeurteilungsverfahren zur Erfassung von Art und Schweregrad der schizophrenen Symptomatik auf Basis eines strukturierten Interviews (Kay et al., 1987). Produktiv-psychotische Symptome, Defektsymptome und unspezifische Krankheitszeichen bilden die drei Skalen der Positiv-, Negativ- und Globalsymptomatik (siehe Abbildung 7.5). Der Schweregrad jedes Symptoms wird auf einer 7-stufigen Skala beurteilt. Daraus ermittelte Skalenwerte werden mit Normen verglichen. Innerhalb der Gruppe klinischer Verfahren gehört die PANSS zu den Symptomchecklisten. Sie ist für erfahrene Kliniker konzipiert, die in der Beurteilung der Psychopathologie geschult sind.

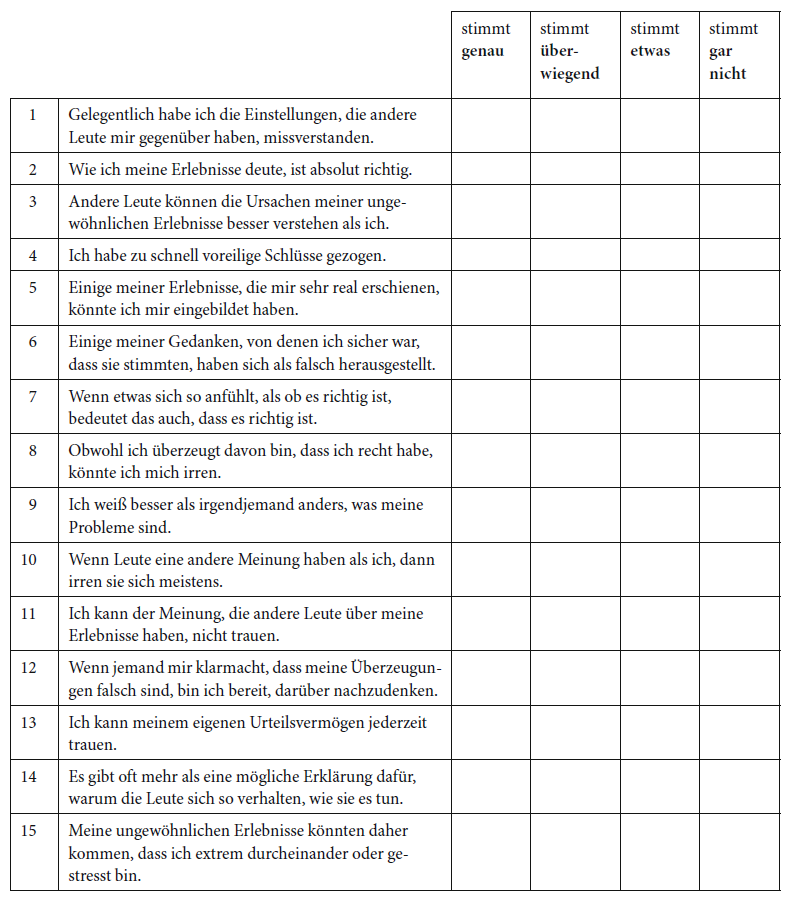

Die Beck Cognitive Insight Scale (BCIS) ist ein 15 Items umfassender Selbstbeurteilungsbogen zur Beurteilung der kognitiven Einsicht bei Patienten mit Psychosen. Die Teilnehmer bewerten auf einer Skala von 0 (stimme überhaupt nicht zu) bis 3 (stimme voll und ganz zu), inwieweit sie den Aussagen zustimmen (siehe Abbildung 7.6).

Die BCIS basiert weitgehend auf Selbstberichten. Da Patienten mit psychotischen Erkrankungen häufig eine mangelnde Krankheitseinsicht haben, ist der Fragebogen anfällig für Verzerrungen.

Generell gilt es bei der Diagnostik zu beachten, dass Patienten mit einer psychotischen Störung nicht immer bereit sind, an dieser mitzuwirken.

7.5.1 Neuropsychologische Diagnostik

Neurokognitive Störungen stellen ein häufiges und prominentes Merkmal psychotischer, insb. schizophrener Störungen dar. Über eine große Bandbreite unterschiedlicher kognitiver Funktionen hinweg liegen die Leistungen erkrankter Personen im Mittel etwa eine Standardabweichung unter der Leistung gesunder Personen (Bora et al., 2017).

In Tabelle 7.12 sind exemplarisch für verschiedene kognitive Funktionsbereiche (neuro-)psychologische Tests aufgeführt.

| Funktion | Exemplarische Testverfahren |

|---|---|

| Globales Intelligenzniveau | Untertests aus einem aktuell normierten standardisierten Intelligenztest (z.B. WAIS-IV) |

| Verarbeitungsgeschwindigkeit | Zahlen-Symbol-Test (WAIS-IV) oder Trail-Making-Test, Teil A |

| Aufmerksamkeit (geteilte, selektive) | d2-Test oder Untertests aus der TAP oder aus dem WTS |

| Arbeitsgedächtnis (verbal/ visuell) | Zahlenfolgen oder Buchstaben-Zahlenfolgen aus dem WAIS-IV, Visuelle Ergänzung aus der WMS-IV, Untertests aus der TAP oder dem WTS |

| Verbales Lernen/Gedächtnis | CVLT oder VLMT |

| Visuelle Lernen/Gedächtnis | Figuraler Gedächtnistest aus dem WTS, Reproduktion aus der WMS-IV |

| Exekutive Funktionen (Inhibitionskontrolle, Planen, Problemlösen) | Farbe-Wort-Interferenztest, Trail-Making-Test, Teil B, Wisconsin Card Sorting Test, Tower of London, Untertest Response-Inhibition aus dem WTS |

| Soziale Kognition | Emotionserkennung und Emotionsregulation aus dem MSCEIT, Theory of Mind aus dem WTS |

7.6 Verständnisfragen

- Durch welche Symptomatik wird die Untersuchung eines Patienten mit Verdacht auf eine Schizophrenie erschwert?

- Wie beurteilen Sie die Relevanz von Prodromalsymptomen bei der Früherkennung einer Schizophrenie, und welche Maßnahmen können in diesem Stadium ergriffen werden?

- Nennen Sie vier Aspekte bzw. Themen, die bei einer Anamnese erhoben werden sollten.

- Wie kann die Zusammenarbeit mit Angehörigen oder anderen Bezugspersonen helfen, ein umfassenderes Bild der Symptomatik und des sozialen Kontextes zu gewinnen?

- Nennen Sie die drei Wahnkriterien von Jaspers.

- Warum ist das dritte Wahnkriterium (die Umöglichkeit des Inhaltes) kritisch zu sehen?

- Wie äußern sich formale Denkstörungen bei Patienten mit Schizophrenie, und welche Auswirkungen haben sie auf die Kommunikationsfähigkeit?

- Welche spezifischen Veränderungen in der emotionalen Ausdrucksfähigkeit (z. B. Affektverflachung oder inadäquater Affekt) beobachten Sie bei schizophrenen Patienten?

- Wie manifestieren sich Störungen des Ich-Erlebens, wie Gedankeneingebung oder Depersonalisation, in der subjektiven Wahrnehmung der Patienten?

- Inwiefern beeinflussen die positiven Symptome (z. B. Halluzinationen, Wahn) und die negativen Symptome (z. B. Antriebsmangel, sozialer Rückzug) die soziale Interaktion und Alltagsbewältigung der Patienten?

- Erklären Sie den Begriff “Negativsymptomatik” und geben Sie ein Beispiel.

- Erklären Sie den Begriff “Positivsymptomatik” und geben Sie ein Beispiel.

- Welche diagnostischen Herausforderungen ergeben sich bei der Unterscheidung zwischen negativen Symptomen der Schizophrenie und depressiven Symptomen, die in ähnlicher Weise auftreten können?

- Nennen Sie die zentralen diagnostischen Kriterien, die erfüllt sein müssen, um die Diagnose Schizophrenie (F20) zu vergeben.

- Welche Rolle spielen komorbide Erkrankungen wie Substanzmissbrauch oder Angststörungen bei der Diagnosestellung und Differenzialdiagnose von Schizophrenie?

- Erläutern Sie die Begriffe “inhaltliche” und “formale” Denkstörung.

- Nennen Sie zwei Subtypen der Schizophrenie und beschreiben Sie diese.

- Warum wurden im ICD-11 verschiedene Subtypen weggelassen?

- Wie lange müssen die zentralen Symptome einer Schizophrenie mindestens vorhanden sein?

- Welches Ziel wird mit dem Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID-5) verfolgt?

- Warum ist die Selbstbeurteilung von Patienten mit einer Schizophrenie häufig nicht reliabel und valide?

- Welches Ziel wird mit der neuropsychologischen Diagnostik verfolgt?

- Inwiefern können neuropsychologische Tests oder bildgebende Verfahren wie MRT oder PET die klinische Diagnostik einer Schizophrenie unterstützen?

- Warum sind Patienten mit einer Schizophrenie nicht immer bereit, bei einer testpsychologischen Untersuchung mitzuwirken?